和李渊真实关系解剖!两人竟然有六层亲属关系?感兴趣的读者可以跟着小编一起看一看。

其实现在看古代一些时期,各个历史人物之间的争霸、战斗,都会发现,原来都是一群亲戚相互之间的争夺,时期是如此,隋唐时期其实也是如此。

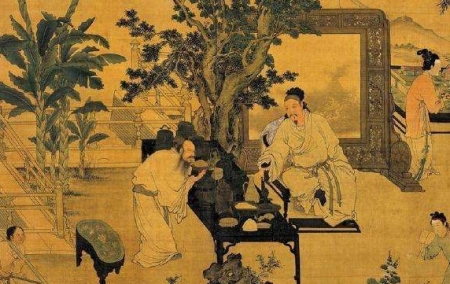

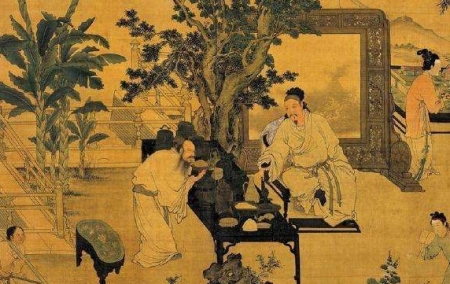

杨广和唐高祖李渊,这两个人之间其实也是有亲戚关系的,但是还远不止是姨表兄弟这么简单,有人算过他们之间居然有六层亲属关系,到底是怎样的呢? 说到这两个人,大家都不会陌生,因为隋炀帝杨广是隋朝的第二个皇帝,父亲是,杨广生于开皇元年(581年),被父亲杨坚立为晋王,开皇二十年(600年)十一月立为太子,仁寿四年(604年)七月继位。

杨广在位期间开创制度,修建隋朝大运河 ,营建东都、迁都洛阳,对后世的诸多事情影响深远,不过由于杨广频繁的发动对外战争,如亲征吐谷浑,,使其国库顿时显得空虚,此时滥用民力,致使民变频起。

导致了隋朝的灭亡,而最终推翻隋朝的就是杨广的亲姨表兄弟李渊。

李渊的父亲是李眪,李昞(?—572年),有时候亦作李昺,嬴氏,字明泽,时期人,祖籍陇西成纪,他出身陇西,家族世代都仕于北朝,其父李虎为八大柱国之一,称陇西郡公。

西魏大统十七年(551年),陇西郡公李虎去世,李虎一共八个儿子,李昞是第三子,由于李昞大哥李延伯出仕、二哥李真殉国,李昞承袭为陇西郡公。

564年,加封唐国公。

曾任北周安州总管,柱国大将军。

李眪为人性格温和,独孤氏嫁过去之后,夫妻两人感情很好,生李澄(早死),,李洪,唐高祖李渊和同安长公主。

从上述可以看出,李渊的祖上是靠军功发迹的,后来通过和北周皇室以及隋朝的姻亲巩固家世显贵。

从上述所知,唐高祖李渊的母亲独孤氏和隋炀帝的母亲独孤氏是亲姐妹,只不过是同父异母的关系,的第二个妻子生的李渊的母亲,独孤信的第三个妻子生的隋炀帝杨广的母亲,在这个意义上而言,李渊和隋炀帝杨广是亲姨表兄弟关系。

李渊的父亲在他年幼七岁的时候便过世了,当时年仅七岁的李渊世袭父亲的公爵封号为唐国公。

李渊的姨母皇后很关心亲外甥李渊的成长,就把他接到宫中居住。

李渊比杨广年长三岁,李渊生于566年,而杨广生于569年。

李渊长杨广三岁。

虽然李渊比杨广大,但那时的天下是杨家的,所以表兄弟二人的地位。

但是毫无疑问的是,在宫廷环境的耳濡目染下李渊成长为一名青年才俊,年仅十六岁的时候,李渊便被姨夫隋文帝杨坚赐予一柄御制宝刀,封为御前侍卫。

李渊借着护卫隋文帝上朝的机会,站在一旁,将隋文帝处理政务、与朝臣讨论国家大事的看在眼里、记在心上,暗暗学习治国之道。

隋炀帝欺负李渊。

隋炀帝从小就性格骄纵,经常嘲弄自己的姨表兄。

他曾当着群臣的面羞辱李渊,说他是“阿婆面”。

李渊十分不悦,但是碍于君臣关系,敢怒不敢言,只好独自叹气。

不过后来杨广的猜疑心也越来越重。

有一次,李渊因病没能去参加朝会,当时隋炀帝已经很忌讳李渊了,隋炀帝便问李渊的外甥女(与王裕的女儿):“你的舅舅怎么迟迟没到?”王氏回答说舅舅可能患病在家,隋炀帝竟然说:“他病了?病得快要死了吗?”从这口气仿佛在盼望李渊赶快死掉。

李渊听说隋炀帝杨广对自己如此说的话后,内心十分恐惧。

因为那段时间民间正在盛传“李氏应为天子”,受到嫉妒心的驱使,隋炀帝开始对家族发难,姨表兄弟之间的冲突逐渐开始了。

最终结局是李渊终于将自己的姨表兄弟杨广的皇位夺取了,从而建立了大唐王朝。

说到这里,我还要给各位再说一下杨广与李渊的又一层关系,那就是外甥与舅的关系,因为杨广娶了李渊姐姐的同安公主的女儿为妃嫔。

大家都在批评隋炀帝杨广是花心的同时,实际上他的妃嫔的确很少。

在杨广的众多妃嫔中,有一位是比较特殊的,她就是王氏,说到这个王氏,在史书上没有记载名字的,但是对于王氏的出身却是交代的很清楚的。

王氏的父亲是王裕,而母亲是同安长公主,同安长公主是谁呢?同安公主是李渊的同母妹妹,嫁有唐一代第一等的高门大姓(祈县王氏)王裕,武德初年任隋州刺史(从三品),后官至开府仪同三司。

上边已经介绍了,同安长公主是李渊的同母妹妹,也就是说王氏是李渊的亲外甥女,剥析到这里,大家也可以了解杨广与李渊还有这样的一层关系,外甥与舅的关系,杨广还必须叫李渊叫舅舅呢。

不过皇宫中的关系历来都是的,很少有能够理得清的关系,自古就是如此。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

巨贪和珅一生贪污共多少 嘉庆圣旨见分晓

晚清外交家薛福成所著的《庸庵全集》里面有一节叫《查抄家产清单》,数字挺吓人的,已经估值的为两亿六千四百万两白银,加上没有估值的,总计约11亿两白银,而当时每年的国库收入才7000万两白银。 这本书可不可靠?没法定论,不过咱们还是回到原始文件上来吧,《清朝档案史料选编》里有一节名为《查办和珅案》,和刑部等机构的谕旨奏章都记录在这里头,现摘要翻译,并尽量还原当时处理和珅案件时的细节和进度,与读者分享。 初步清查结果王爷未必有资格戴的宝石顶 和珅有十多个 翻开清嘉庆朝的《查办和珅案》,第一份就是的上谕,时间是嘉庆四年正月初九,即公历2月13日,和珅极其同党福长安被革职拿下,交付刑部。当时在京城的家产已经在查抄过程中。网络配图 嘉庆的谕旨特意嘱咐,除了清查京师财产外,还要清查热河寓所,此处可能存贮了和珅的一些重要物件,查抄执行人为热河总管书鲁、姚良。此外,嘉庆还想到了河北蓟州。因为和珅在京城的府邸已经向皇家的标准看齐,生宅如此,阴宅的规格恐怕也会跟上。和珅在蓟州修建的豪华坟墓,也的确是向皇家标准看齐的,当地百姓私下里称他的坟墓为“和陵”,除了皇家,谁敢将自家坟地称为“陵”,这个在古代叫“僭越”。所以,嘉庆在谕旨里称和珅“僭妄逾制”。 嘉庆甚至疑心和珅在墓地隐藏了部分家产和财物,“即在彼藏匿寄顿亦所不免”,并占用了民田,于是他在谕旨里命令将和珅坟墓的图纸交上来,自己亲自审看。具体执行人则为直隶布政使吴熊光。 正月初十,查抄家产有了第一批结果。正月十一,嘉庆宣告了和珅的罪状,其中提到查抄的结果 其住所的楠木房屋的多宝阁等式样系模仿寿宁宫的,臣子仿制皇家的宫殿,这是严重的“僭越”。和珅何以能仿制寿宁宫?到五月初五,内务府的折子公布了调查结果,原来系和珅家奴刘全和呼什图擅入寿宁宫取样,制作立体模型,这种模型叫做“烫样”。寿宁宫萧得禄、阎进喜等对和珅家奴“擅行放入”,因此罚钱粮二年。 其次,和珅府邸内的花园建筑样式,居然和皇家园林的蓬岛瑶台,又是“僭越”。 具体财物则有:珍珠手串二百余串,比皇家大内“多数倍”,有宝石顶十余个。才十多个,不算多吧?这得先了解一下什么是宝石顶,即是宝石做成的顶子,清朝帽子顶上的帽珠。在清朝,一品官用珊瑚顶,宝石顶的级别在珊瑚顶之上,是王爷戴的,但不是所有王爷都有这个规格,只有“入八分”王爷才有资格戴宝石顶,而“入八分”是一种高规格待遇。这么稀奇的玩意,和珅根本没资格配备,“并非伊应戴之物”,但家里居然有十多顶,真是作死的节奏。网络配图 另有整块大宝石“不计其数”,而且是大内所没有的。 至于具体金银数目,到正月十一日这天,还没有正式统计,尚未抄查完毕就有几百万两之多了。 具体财产数额在和珅赐死后第二天才有统计上报 负责清查和珅在京城财产的是永锡等人。正月十三,和珅被赐死,当时有党羽福长安陪杀;正月十五,永锡等汇报第二批查抄结果;正月十六,嘉庆将和珅的罪状具体为二十条,其中涉及到财物的是第十五条到第二十条。除了之前说过的珍珠手串、宝石顶之外,增加的有:家内银两和衣物等价值超一千万两;夹墙内藏有黄金二万六千余两;私库内藏有黄金六千多两;地窖内藏有银子两百多万两;房产商铺方面,京城、通州、蓟州等地有当铺、钱店,资本估计十多万两白银,嘉庆批其“与小民争利”。 查抄还涉及到家奴,其家奴刘全资产也达到二十多万两白银,并有大珍珠手串。 这还只是冰山露出的一角,不够具体详实,清查工作到正月二十二,才开始有清晰的眉目。肃亲王永锡和绵懿、永来等人上奏在京城海甸查抄和珅花园的结果,这就比较吓人了。和珅花园内有房屋1003间,游廊楼亭357间,不过都是合法的——御赐,“系奉旨恩赏”。 至于和珅的儿媳妇那里,就免查了。 清查和珅陵墓的工作也有了眉目,军机处在正月二十六的折子上写明:和珅坟墓图纸上标明,其外围墙长达二百丈,其内围墙长达一百三十丈,而清朝规定,亲王的坟墓围墙长度不得超过一百丈。尤其过分的是,还设有隧道,这可是皇陵的规格。其门称为“宫门”,其房屋又称为“殿”,军机处大臣认为这种僭越举动“实为从来罕见,罪不容诛”。 正月二十九,内务府又汇报新的查抄结果,这一回更具体了:二两平纹银96万两,杂色元宝银68万两,色银1374095两3钱3分,以上统计为银子3014095两3钱3分,概数为三百多万两。 到二月三十,又查出和珅在文安县等地的田庄积存米麦谷豆杂粮11065石,清朝的一石约相当于今天的60公斤,就地散发给当地遭水灾的灾民。网络配图 三月二十八,定恭亲王绵恩等人上奏,对和珅家的金银再做了一个确定:二两平金33551两,银3014095两3钱3分,同时确定有当铺12家。 对和珅房产地产的清查是从正月初八开始的,至三月二十八,初步审计结果是:有收租房屋1001间半,收租田产1266顷35亩4分4厘,而一顷相当于如今的一百市亩,合十二万多亩。 而清朝档案中的和珅家产和薛福成《庸庵全集》的记录是有很大出入的,《庸庵全集》记录和珅被查抄的部分家产有:房屋3000间,田地8000顷,银铺42处,当铺75处,赤金60000两,大金元宝100个,小银元宝56600个,银锭900万个,洋钱58000元。档案里的房屋数量,将府邸所有与出租房相加,不过2000来间,田地1266顷,黄金三万多两,银子三百多万两,远不如薛福成所记。 至于大金元宝和小银元宝,嘉庆的谕旨和内务府、军机处的文件里没有,《清稗类钞》第三册的《和珅狱事》则有和珅的口供:“至于银子约有数十万,一时记不起数目,实无千两一锭的元宝。” 嘉庆当时的估值到底是多少,不得而知,后人的统计估计也是小说的成分多,史实的成分少。其实,对于和珅家产的估值可能是有很大弹性的。如今的推测无非就是:当时嘉庆的统计数字寿方数字,另有一份清单,既保存在宫廷里,也保存在民间的想象里,渐渐地变成一个神话。 谜团为何不审查和珅的四个美女管家 在和珅被赐死三个多月后的四月二十五,嘉庆皇帝又出了一份“上谕”,训斥批评当时的内阁学士兼副都统萨彬图。所为何事呢?原来,大家都觉得公布的和珅的财产太少了,难以服众,萨彬图就屡次上奏,认为“和珅财产甚多,断不止查出之数”,他建议再派大臣严查,因为萨彬图根据,认定和珅家里有四个掌管金银内账的使女,即四个美女管家,应该交付慎刑司审问。网络配图 萨彬图的态度让嘉庆很恼火,他说萨彬图此举是“越俎”,“愚昧无知”,你本来不是查抄,干嘛咸吃萝卜淡操心?嘉庆不想让和珅案再蔓延下去,到此为止就行了。 萨彬图认为和珅还有海量财宝藏在宅子里,内务府、步军统领审查不用心,要进宅子挖宝,要继续审。嘉庆气不打一处来,说:你萨彬图难道想要一个审四个女子吗?“欲以一人独讯数女子”,而且还想要朕亲自审讯才放心吗?尤其离谱的是,和珅的宅子已经分配给庆郡王永璘,花园已经赏给亲王永瑆,难道还叫人拿着铲子锄头去二位王爷家里掘地挖宝不成?嘉庆倒是说出了他的本意:“意存取巧。” 萨彬图被骂得,嘉庆最后说:对你这种臣子,“朕断不用”。这口气,已经够严厉的了。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

一代奸雄曹操送荀彧空食盒是什么意思?一代奸雄曹操和荀彧有什么矛盾?

送空食盒是什么意思?曹操和荀彧有什么矛盾?接下来就和各位读者一起来了解,给大家一个参考。 荀彧,字文若,因做了十几载是尚书令,时人又称之为:荀令君! 他自幼便被称之为“王佐之才”,“秉忠贞之志,守退让之实”,他是大汉的最后一位忠臣,更是曹操能够统一北方,奠定大业的首席谋臣!荀彧在建计、密谋、匡弼、举人等方面多有建树,曹操称他曰“吾之子房”,可见这位文臣的重要地位,或许其名声不显,但是其能力非常! 荀彧一生为曹操可谓是呕心沥血,从《演义》中我们也都会有所看到,但是就是这么如此重要之人,死法却极其的诡异——曹操赐下食盒,荀彧一打开却发现竟然是空的,当晚就服毒自杀了,这究竟是为何?且听老梁一一道来: 荀彧的功绩 史载荀彧:“为人伟美有仪容”“好熏香,久而久之身带香气。”用现在的话来说就是长相很帅,身材伟岸,并且因为喜欢熏香,所以久而久之身上就带着香气,并且荀彧作为颍川贵族,家世也是非常好的,典型的高富帅! 《襄阳记》载 荀令君至人家,坐处三日香 。此典故又有 令公香 、 令君香 、 荀令香 等称。 长得帅也就罢了,关键这厮还特别有才!他为曹操可以说是呕心沥血,肝脑涂地级别的。 战略上为曹操设计了谋求北方之蓝图与作战方针,包括“深根固本以制天下”、“迎奉天子”等,可以说没有荀彧曹操还真不一定能够有“挟天子以令诸侯”的机会。 战术上,面对叛乱而保全兖州,奇谋灭于官渡,出其不意奇袭荆州等等 政治上为曹操举荐选拔了大批的人才,比如钟繇、、、杜袭、戏志才、等。 可以说如果荀彧没有曹操,他或许一样可以,但是如若曹操没了荀彧,估计这河北之地怕是都难以坐稳。 荀彧和曹操的冲突 荀彧此人有一个特点,他是忠于汉室而非忠于曹操。之前曹操以“匡扶汉室”为口号,再加上其枭雄之姿吸引到了荀彧。 荀彧以为是遇到了“明主”,却没想到实则是个“汉贼”。自从曹操自封曹公以来,荀彧心里就越来越能够感觉到“狼子野心”。 曹操曾经不止一次的试探过荀彧,而荀彧也曾不止一次的劝谏过曹操。可惜这对传唱千古的君臣还是走到了尽头。 曹操不会因为一个荀彧就放弃了自己的雄心壮志,与其说是曹公看错了荀令君,倒不如说是文若跟错了枭雄曹操。 空食盒的悲剧 不管是在《三国演义》,还是在《大军师司马懿之军师联盟》,甚至是在陈寿的《》中,都采用了同一个结局,那就是空食盒之谜! 《三国志.荀彧传》中引注春秋:“魏氏春秋曰:太祖馈彧食,发之乃空器也,於是饮药而卒。” 意思就是说曹操这天晚上送给荀彧吃的,但是荀彧打开一看竟然是个空是食盒,于是哭着喊到:“荀彧今日竟终无汉禄可食”,于是就服毒药而自尽了。 为何自尽?其实原因很简单:其一,说明曹操之心已经是昭然若知,荀彧这块绊脚石已经阻挡不了他的脚步了,送来空食盒便表示这里已经没你饭吃了。 其二,曹操从来空食盒意思是告诉荀彧,大汉已经没救了,没有饭给你吃了,劝你早些弃暗投明,明公此处仍然有你一席之地。 荀彧本就是骄傲之人,岂会受制于曹操?这些年他夹在汉室和之间,已经是累了,他也知道自己已经是无能为力了,唯有以这最后一口忠臣热血,来祭奠汉室亡魂了~ 对于曹操送给荀彧空食盒的原因,你又怎么看呢? 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

标签: