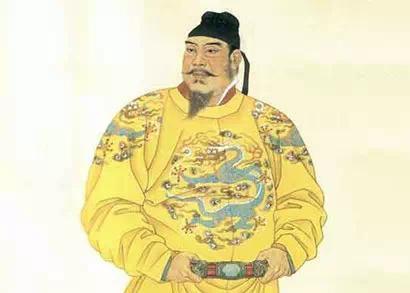

明朝“移宫案”中的刘一燝 从首辅到马夫到底经历了什么

在三大疑案之一的“移宫案”中,有位南昌人的身影出现,他就是刘一燝。

刘一燝(1567年—1635年),南昌县人,与叶向高、左光斗同为辅政大臣主持朝政,历神宗、光宗、熹宗、思宗四朝。

为了让挟持熹宗的李选侍离开乾清宫,刘一燝出谋划策,积极奔走,终于迫使李选侍移居哕鸾宫。

熹宗登基后,刘一燝任内阁首辅,在短短一个月内一改神宗在位几十年的疲惰之气。

然而随着势力的壮大,刘一燝逐渐失势,甚至一度沦为马夫。

刘一燝的一生是跌宕起伏的一生,从中,我们可以管窥晚明政治的黑暗与腐败。

兄弟三人同时中举 据《江西省人物志》记载,刘一燝,字季晦,南昌县人。

父亲刘材,嘉靖进士,官陕西布政使。

刘一燝有两个哥哥,长兄一焜,二兄一煜。

十六年(1588年),兄弟三人同时中举。

万历二十三年,刘一燝又与刘一煜并举进士。

刘一燝改庶吉士,授检讨,刘一煜则为考功郎,掌京察(“京察”为吏部考核京官的一种制度)。

万历三十一年,大学士接受重贿,遭到廷臣的揭发与弹劾。

沈一贯让刘一燝向其哥哥刘一煜说情,庇护沈的下属,被刘一燝拒绝。

以后的14年时间里,刘一燝历任祭酒、詹事,掌翰林院事,他清正廉洁的名声广为流传。

从宠妃手里“抢”到熹宗 万历四十八年(1620年)七月,皇长子即位,是为光宗贞。

当时内阁空虚,缺员甚多,光宗即位后的辅政,实际是由刘一燝和韩爌行使。

然而仅仅一个月后,明朝历史三大疑案之一的“红丸案”便发生——光宗在服用了鸿胪寺丞进贡的红丸后,一命呜呼。

光宗驾崩后,年仅16岁的皇长子被立为新君,然而就在这个时候,一件戏剧性的事情发生了。

据省社科院研究员、专家胡长春介绍,当时,光宗的宠妃李选侍与太监魏忠贤将朱由校藏匿起来,妄图“挟皇长子自重”。

刘一燝率领诸臣与光宗遗体告别时,发现皇长子朱由校不在灵柩前,便问:“皇长子为何不在?”在场的宦官故意走开,不作回答,唯独东宫伴读太监王安上前答话:“皇长子已被李选侍所匿藏。

”刘一燝听后,厉声问宦官们:“谁敢将新天子藏匿起来?” 王安随即令其他太监不要退出,自己走进李选侍的居室。

李选侍正用衣服大襟紧紧将皇长子挽住,王安迅步奔上前将朱由校拥抱而出。

刘一燝见后,疾步奔上前口呼“万岁”,手捧着皇长子的左手,将他扶上龙辇。

刘一燝等人亲自抬轿,将朱由校抬至文华殿,当即宣告朱由校即位,是为熹宗。

力主李选侍移宫 李选侍见太子被强行拥走,十分恼怒,无奈大局已定。

她决定赖在乾清宫不走,以此要挟朱由校封她为皇。

消息传出,举朝皆,奏请李选侍移宫的章奏接连不断。

不久后,明朝历史三大疑案之一的“移宫案”发生,而事件的主人公之一便是刘一燝。

胡长春介绍,刘一燝见李选侍仍住在乾清宫,出面劝其离开。

他还请求熹宗暂居慈庆宫,并当面对太监王安交代:“皇上冲年无母后,外庭诸事,我出面应酬,有过我承担,而宫中起居生活事务,公等应尽全责,不可推卸。

”第二天,杨涟、周嘉谟、左光斗等上疏请求移宫,首辅徘徊不定,朱由校也有害怕李选侍之意,都想缓一步。

刘一燝见状,便果断地对方从哲说:“本朝历来都是仁圣嫡母移居慈庆,慈圣母移居慈宁,惯例如此,岂能从缓?”于是,偕同诸臣请朱由校即日降旨,张贴于宫门,终于迫使李选侍移居哕鸾宫。

蹊跷的是,李选侍移宫数日后,哕鸾宫离奇失火。

经过奋力抢救,李选侍母女才得平安无事。

有支持李选侍的大臣趁机散布谣言,说火灾是因为朱由校有悖孝悌之道,并导致选侍投缳,其女投井,还说“皇八妹入井谁怜,未亡人雉经莫诉”。

朱由校在杨涟等人的支持下,批驳了这些谣言,至此,“移宫”风波才算暂告结束,然而火灾的原因却成为千古之谜。

辅佐熹宗改革朝政 熹宗登基后,方从哲被弹劾,刘一燝接任内阁首辅,主理朝政。

“内阁首辅相当于宰相,是一人之下、万人之上的职位,由此可见,熹宗对刘一燝是多么信任与器重。

”胡长春说。

据明载,刘一燝与朝臣同心辅政,颁布新的执政大纲,举贤纳慧,广收理政之议,凡有所奏请,无不当即处理。

在熹宗即位不到一个月的时间里,他们整饬图治,锐意从新,一改神宗在位几十年的疲惰之气,发放国库里的金钱,赈济百姓;抑制近亲臣戚的营私行为,同时引用各方人才,增补九卿缺员,使朝廷职能机构各有所司。

那段时间,明朝廷呈现出少有的欣然向上的态势。

与展开激烈“宫斗” 在刘一燝辅佐熹宗振兴朝政的时候,太监魏忠贤的势力也日益壮大,刘一燝既要为熹宗辅政,又要坚持同魏忠贤作斗争。

魏忠贤是李选侍的心腹,并与熹宗的乳母私下结为“对食者”(即宫中变相的夫妻)。

魏忠贤首先把皇帝在宫中的特权控制到手里,使刘一燝对熹宗平日在内宫的言行难以了解。

为了扩大自己在外庭的影响,魏忠贤又以定陵竣工有功向熹宗邀赏。

刘一燝对魏忠贤的都看在眼里,他向熹宗援引故事,认为内臣非司礼掌印及提督陵工,不得受奖,使魏忠贤未能得到加恩三等的奖励。

魏忠贤怀恨在心,与客氏一道肆意攻讦刘一燝。

在与魏忠贤为首的阉党的激烈“宫斗”中,刘一燝心生倦意,他多次向皇帝上疏请求辞官回家,熹宗都没有放行。

一度被魏忠贤贬为马夫 天启元年(1621年)三月,由于辽东经略袁应泰用兵无方,沈阳、辽阳先后失陷,辽东有七十余城落入后金之手。

在此紧要关头,廷臣纷纷上疏,请复起用熊廷弼。

刘一燝一向看重熊廷弼,即奏请皇上。

熹宗听后,甚为高兴,即诏令熊廷弼为兵部尚书兼右副都御史。

天启二年正月,广宁(今辽宁北镇)巡抚王化贞主张“怀柔”蒙古,欲以“西夷治东夷”,而兵部尚书张鹤鸣又力主拥兵十万的王化贞攻打后金,刘一燝则力持议委熊廷弼前往办理辽事,而熊廷弼是力主集中兵力守广宁。

正当熹宗以经、抚不协,交廷议决尚无定论时,即拥兵攻打广宁。

王化贞轻敌,出师引还,屡出屡还,结果失算,被努尔哈赤打败。

广宁之败过错在王化贞料敌无度,用人不当,但事后,廷臣却把攻击目标对准熊廷弼,而且总是斥责刘一燝误用熊廷弼。

刘一燝深感忠心辅政,而屡遭弹劾,决心辞官归家,再次上疏乞休。

三月,熹宗准许刘一燝辞归乡里。

正在这时,兵部尚书张鹤鸣却参了刘一燝“一本”,原来,张鹤鸣害怕受株连,上疏诬刘一燝族弟为敌谋,代熊廷弼去后金乞贷。

魏忠贤趁机矫旨责罪刘一燝误用熊廷弼,削去刘一燝的官职,追夺诰命,勒令养马。

这是刘一燝人生中最屈辱的一段,直到元年(1625年)魏忠贤倒台后,刘一燝才官复原职,后累加少傅、太子太傅、吏部尚书、中极殿大学士。

崇祯八年,刘一燝逝世,南明福王时追谥文端。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

精忠报国的岳飞为什么在上级眼中就是个“刺头”?

不过,岳飞不是神,他身上也有一些缺点,有些甚至是致命的缺点。

当谋害岳飞时,除了,绝大多数将领都选择了沉默。

这是为什么?岳飞在高级将领中的人缘为啥就那么差呢?我们可以从岳飞与另一位抗金名将王彦的交往中得到示。

网络配图 二年,岳飞很快又到了河北抗金前线,投奔了河北招抚使张所。

他到张所部队不到一个月,又干了一件惊天动地的事情,差点被推出辕门斩首。

原因是因为他冒犯了顶头上司,这次这个顶头上司名叫王彦,比岳飞大13岁,他在张所军中待的时间也比岳飞长得多,时任都统制,而岳飞在张所手下只做到统制。

王彦就是岳飞的直接领导,顶头上司。

岳飞投奔张所之后没有多长时间,张所的河北招抚使就被撤职了,所以王彦的部队就成为了孤军,岳飞就跟着王彦到处打游击。

当初,王彦就驻扎在卫州新乡石门山,就是今天的河南新乡。

王彦看见金军势大,所以他比较谨慎,不太去接战,24岁的岳飞就对这件事情很不满意。

他当众指责王彦胆怯,说:“今不速战,而更观望,岂真欲附贼耶?”意思就是你不接战,你就是要投降金军的意思嘛,对不对?那王彦没有理岳飞,结果岳飞大怒,背着王彦,率领自己的所部直接去跟金军交战。

岳飞战果辉煌,他攻占了新乡,擒了金军的千户,还杀死了金军的黑风大王。

但是擅自出战是严重违反军纪的,不出王彦所料,岳飞的轻举妄动招来金军的围攻,而且祸及王彦,王彦的整军被金军打得。

王彦真的像岳飞所说的那样胆怯,甚至是想投敌吗?网络配图 从后来发生的事情来看,王彦并非胆怯不敢接战,因为在全军被金兵打散了之后,王彦收拾残部,而且在全军将士的脸上刺了八个大字,“赤心报国,誓杀金贼”,从此江湖人称“八字军”,成为当时非常著名的一支抗金精锐。

从这些证据上看起来,岳飞当初是错怪他了。

在这件事情上,岳飞又一次为自己的年轻付出了代价,一时冲动,就造成这样的结果。

后来岳飞听说八字军壮大了,他就单人匹马,前往王彦寨门,磕头谢罪,要求重归八字军。

从这一点上讲,岳飞还是够胆量的,胸怀也大,,一人做事一人当。

按军队的军制,王彦是可以把岳飞杀掉的,但是他没有杀岳飞,也没有接纳岳飞,而让岳飞自行前往驻守开封的那里接受军法处置。

网络配图 王彦对这件事情始终耿耿于怀,九年后的1136年,岳飞的官阶、声誉已经远远超过了王彦,此时王彦病重,宋高宗有意让岳飞接治八字军,但是王彦坚决不同意。

即便是事后道歉,岳飞也已经深深伤害到了王彦。

岳飞敢说敢做,却不去顾及官场规则。

若岳飞是王彦的上级,先前斥责,事后道歉,或许王彦会原谅岳飞。

可岳飞是一个部下,并且是半路投靠王彦,却公然挑衅王彦的权威,虽然忠心可嘉,其实并不足取。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

御外大捷第一将汪鋐,使佛朗机直到明朝灭亡都不敢来捣乱

到了明朝中后期,东西方一些国家开始强大,胆也越来越肥,于是就有一些蟊贼开始打中国的主意。

明朝嘉靖年间,佛朗机(葡萄牙)首先到中国撒野,结果被一位大将打得满地找牙。

这位大将打响了抗击列强第一枪,创中国抗击侵略第一捷,但却没有抗倭英雄名字响亮,很少有人知道他。

汪鋐(1466—1536),明朝御外名将,官至吏部尚书兼兵部尚书。

字宣之,行荣四,号诚斋,徽州婺源大畈人(今属江西)。

弘治十五年(1502)登壬戍科殿试二甲,正德六年任广东提刑按察司佥事,后升本司副使。

正德十年奉敕巡视广东海道,处理边疆戎务。

正德十六年迁广东提刑按察使,其间倡导“师夷制夷”,并指挥了我国与西方殖民主义入侵者的首次战争——屯门海战,打响了驱逐外寇第一枪,歼灭了佛朗机侵略者,取得了中国历史上首次抗击外寇大捷。

此后,汪鋐历任广东布政使司右布政使、浙江布政使司右布政使、浙江布政使司左布政使、都察院右副都御史、钦差提督、刑部右侍郎等职。

入京后,汪鋐三次上疏嘉靖帝,推荐朝廷制造佛朗机铳及蜈蚣船。

嘉靖帝批准后,兵部尚书李承勋却拖延不办,嘉靖帝免之,命汪鋐继任。

嘉靖十三年,汪鋐进勋柱国、太子太保,任吏部尚书兼兵部尚书。

有明一朝,六卿之中以吏、兵二部最重,而身兼两部尚书者只有汪鋐一人。

16世纪,西欧部分国家已进入资本主义原始积累时期,开始对海外扩张与掠夺,正德六年(1511),佛朗机攻占了满刺加(马来西亚),随即侵犯我东南海面。

正德12年(1517),佛朗机驻满刺加总督卧亚派安达拉率军舰四艘前往中国,随行还有特使皮利司,到达屯门后,留下两艘军舰,其余继续向广州进发。

佛朗机一边在屯门等地营建据点,一边贿赂权奸、布政使吴廷举和总督陈西轩,骗得武宗让他们留了下来。

正德十六年(1521)三月,武宗突然病故。

随即权奸被处死,皮利司被逐出北京,朝廷命广东按察使汪鋐率军驱逐屯门之佛朗机。

汪鋐得令后在南头设立海防前线指挥部,具体部署与佛朗机进行决战。

当时佛朗机势力强悍,。

“其船用夹板,长十丈,宽三丈,两旁驾橹四十余杖,周围置铳三十余管,船底尖而面平,不畏风浪,人立之处,用板捍蔽,不畏矢石,每船二百人撑驾,橹多而人众,虽无风可以疾走。

各铳举发,弹落如雨,,号曰‘蜈蚣船’。

”佛朗机铳,人们也称之为“佛朗机。

”“其铳管用钢铸造,大者一千余斤,中者五百余斤,小者一百五十斤。

每铳一管,用提铳四把,大小量铳管以铁为之,铳弹内用铁外用铅,大者八斤,其火药制法与中国异。

其铳举放,远可去百余丈,木石犯之皆碎。

” 面对强大的敌人,汪鋐并没有畏惧,首封锁了屯门澳,通知佛朗机离开。

佛朗机不予理睬,据险抵抗。

初次交锋,明军吃了“佛朗机”的亏。

汪鋐采取“师夷制夷”之策,以敌人之器攻击敌人。

他秘密部署大量仿造“佛朗机”和“蜈蚣船”,一切准备就绪,汪鋐向佛朗机发动进攻。

在强大的炮火掩护下,明军水陆并进,几乎将佛朗机全歼,取得屯门海战大捷。

这次战斗,是中国抗击列强入侵第一战,捷报朝野倾动。

嘉靖元年(1522)九月,汪鋐乘胜追击,将佛郎机残部打得,生擒首领别都卢,令佛朗机“汪鋐”二字而丧胆。

屯门海战打出了军威,打出了国威,汪鋐也成中国历史上御外大捷第一将,“师夷制夷”第一人,使佛朗机直到明朝灭亡都不敢再到中国捣乱。

汪鋐卫国之功不可没,但因历史原因,他的名字却没有戚继光、郑成功等人的名字响亮。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。