时期,名臣辈出。

其中有两位特别值得一提,一个是公孙弘,一位是主父偃。

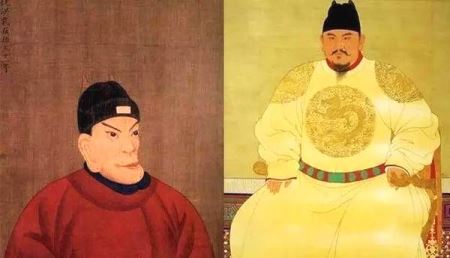

公孙弘年轻时是个猪倌,四十多岁才开始攻读儒家学说,武帝即位时,公孙弘已经六十多岁,武帝向天下招纳贤良之士,公孙弘以贤良的身份被征召入京,当了博士。

不久后,武帝派他出使匈奴,在回到长安后递交给武帝的报告没有使武帝满意。

公孙弘知道恼火,就以有病为由,辞官回家。

他这一告老还乡就是近十年,武帝元光五年(公元前130年),朝廷下诏书,征召文学,公孙弘所在的川国又推荐他。

公孙弘此时深知自己的主张不能被武帝所接受,推辞再三。

但群众不答应,非要让他再去试试。

公孙弘无奈,只好再次入长安,在一百多个征召而来的儒生的对策中,公孙弘的对策被排到了最后。

但当全部对策送到武帝那里后,武帝看到了公孙弘的对策,居然大为赞叹。

武帝就将他的对策提为第一。

二人相见,武帝看到满头白发却精神矍铄的公孙弘,早已经忘记这就是他十年前憎恨的那个公孙博士,再次封他为博士。

公孙弘每次在朝议时,小心谨慎,只是提出问题,并且分析问题,从来不解答,他把这个权力留给了武帝,这样,渐渐地他得到了武帝的喜欢。

一年之中被提拔为左内使,不数年,即迁御史大夫,位居三公。

我们的另一位主角主父偃与公孙弘不同,他所修习的是纵横术,纵横术兴盛于战国,到武帝即位时,这种学说已经衰落。

不过,主父偃并非是纵横家的忠实徒,他还学习了儒家经典《易》、《春秋》。

或许是缘于他的性格,又或者是他的思想主张,总之,他在自己的家乡齐国曹到排挤,从而得不到施展抱负的机会。

为了可以进入官场,主父偃曾把自己的女儿介绍给齐王,但齐王的老母亲不同意,还对主父偃破口大骂,主父偃在齐地的名声更加臭了。

他只好离开齐国,到燕、赵、中山等国寻找他的理想。

但他的理想因不能取悦任何人而无法付诸实践。

不过,这并不能使主父偃丧失信心,他经过深思熟虑后,找到了当时最受武帝所宠爱的将军。

他请卫青将军把自己直接引荐给武帝。

卫青虽然尽力来办理此事,但武帝并没有对这个主父偃产生兴趣。

主父偃只好走最后一条路,就是上书言事。

武帝时期,平民百姓也可直接向皇帝上书言事。

这一规定为很多不能通过正常渠道进入国家政体内的人提供了一条终南捷径。

主父偃的上书,文字很多,“所言九事,其八事为律令,一事谏伐匈奴”。

武帝登基不久,就打破了汉帝国与匈奴的关系。

两国进入了不友好状态。

汉帝国在这个时候正准备向匈奴开战,有反对的人,也有赞成的。

主父偃认为不可伐匈奴,他认为,秦帝国所以迅速灭亡,一个主要原因就是征伐匈奴。

“曝兵露师十又余年,死者”,致使赋税繁重,人民疲弊,“男子疾耕不足于粮饷,女子纺织不足于帷幕”,所导致的结果就是群雄并起。

所以,如果真的要与匈奴开战,可能就要走秦帝国的老路。

汉武帝对匈奴问题虽然感兴趣,但可能不是全部。

主父偃所提出的其他八事可能使汉武帝更加有兴趣。

他在早晨接到上书后下午就接见了主父偃,并当场拜为郎中。

从此,主父偃经常上述言事,很得武帝赏识,“一岁四迁,至太中大夫”。

主父偃为帝国贡献最大的就是“推恩令”,所谓“推恩”,用圣贤的解释就是“推恩足以保四海”。

恩,爱也,推恩就是将己之所爱推及他人之意。

汉帝国最大的祸患之一就是诸侯问题。

景帝时期还闹过,使得帝国遭到了惨重的损失。

元朔二年(公元前127年),武帝采纳了主父偃的建议,允许诸侯王推“私恩”,把王国土地的一部分分给诸侯王的子弟。

按汉制,侯国隶属于郡,等于把王国土地纳入郡县,长安政权的土地扩大而诸侯国土地缩小。

如此一来,诸侯王们就再也没有实力给长安政府制造麻烦了。

由此可以看出,主父偃与公孙弘不同的是,他个性张扬,喜欢肆意发挥个人意见。

那么,这样的两个人是如入到一个故事中来的呢?而且还是一个落井下石的故事。

主父偃被汉武帝重用后,就开始了自己的复仇生涯。

他最先是从燕王刘定国开始的。

燕王这个人生活作风有问题,他与其父康王的姬妾私通,后来又夺取其弟弟的妻子为妾。

其弟无法忍受哥哥的所为,就将燕王乱伦的事告到朝廷。

主父偃当初在游燕时,未得燕王的看重,所以始终怀恨在心,得到这份状子后,他立即建议武帝,对这种伤风败俗的事情要严厉惩罚。

武帝之所以会同意他的意见,是因为对待诸侯王的问题上,武帝是宁可错杀不可放过。

于是,燕王被诛,燕国顺势被取消。

不久后,主父偃又把矛头对准了齐王。

他对武帝说:“齐临淄十万户,市租千金,人殷富,巨于长安,此非天子亲弟爱子不得王此。

今齐王于亲属益疏。

”按他的话而言,像这样大而且富庶的齐国理应由天子的亲生儿子担任侯王,可现在的齐王与武帝的亲属关系非常疏远。

况且,“吕时齐欲反,吴楚时孝王几为乱。

今闻齐王与其姊乱”。

自然,这些话是很对武帝口味的。

武帝希望主父偃能想一个办法。

主父偃就让武帝任命自己为齐相,受命调查齐王。

主父偃先是找人让其揭发齐王,当然,一个诸侯王想要没犯错,是不可能的。

当齐王知道这件事后,惊恐不已,选择了自杀。

赵王在得知两位诸侯王死掉的消息后,开始慌张了。

因为当初主父偃也在他这里待过,并且也没有受到自己的重用。

他决定先下手为强,趁着主父偃在齐国的空当,派人跑到朝廷向武帝告主父偃接受其他诸侯的贿赂。

事实上,主父偃绝对是个贪污犯,他不但接受诸侯王们的贿赂,在长安城中也经常接受众大臣的贿赂,受贿累千金。

有人曾奉劝他不要过分玩弄权势,不要如此张扬,做人应该为自己留点退路。

主父偃却说:“吾日暮途远,故倒行逆施之。

” 汉武帝可能也知道主父偃有这样的毛病,当赵王的状子来到长安时,他并没有想追究此事。

可当他听到齐王自杀的消息后,大为震怒。

他立刻怀疑是主父偃逼迫齐王自杀的,于是下令搜捕主父偃。

调查结果显示主父偃受贿是真,但并未胁迫齐王,齐王确实是畏罪自杀。

既然事情已经调查清楚,那么主父偃虽然有过,但并不是大过,所以,武帝决定饶了他。

可就在这个时候,公孙弘站了出来。

他认为:齐王自杀没有留下儿子,王国应当废除,收归朝廷划为郡县;若朝廷不杀主父偃,皇帝您则有贪图齐国领地,故意指使主父偃残害宗室之嫌疑。

这段话说得非常精准到位,而且正好射中了武帝的痒处。

把封国废除是武帝想要的,但绝对不能让天下人说齐王自杀是自己的主意。

公孙弘无疑是给武帝出了一个只有一个答案的多选题。

那就是,必须要杀主父偃,否则,皇帝就要背上骂名。

武帝略加考虑,就把主父偃推上了断头台。

公孙弘与主父偃并无大的恩怨,二人在性格上与政见上可能会有所不同,但身为三公之一,无论如何都不应该落井下石。

公孙弘可谓最善于利用这一诬陷技术。

可公孙弘这么一落井下石,主父偃就非死不可了 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

刘秀为什么对祭遵之死如此哀痛呢?祭遵生平简介

建武九年(33年)春,开国名将在军中去世。哀恸不已,亲临吊丧,望棺痛哭。其后每逢朝会,刘秀就会对群臣叨叨叨,叹息曰:“安得忧国奉公之臣如祭征虏者乎!”搞得群臣都“各怀惭惧”,十分惭愧惶恐。 那么,刘秀为何对祭遵之死如此哀痛呢? 祭遵是颍阳人,少年时“家富给”,是的富二代。但难能可贵的是,祭遵虽有富二代之实,却无富二代之名。他勤奋好学,生活俭朴,为人低调,从不喜欢穿金戴银。 或许正因为此,颍阳县有个衙吏误以为祭遵软弱好欺负,欺凌祭遵。不料,一向的祭遵却一反常态,结交宾客杀了衙吏。从此之后,颍阳县人才知道,祭遵可不是好惹的善茬儿。 地皇四年(公元23年),绿林军拥立称帝,派王寻与大司空王邑征集各地精兵四十二万,号称百万,与刘秀率领的绿林军大战于昆阳,这就是历史上有名的“”。 昆阳之战后,刘秀乘胜率部四处,路过颍阳,祭遵于是投奔到刘秀帐下。刘秀见祭遵,很是喜欢,暂令他为门下吏。后祭遵从刘秀征河北,为军市令,刺奸将军,偏将军。建武二年(26年)春,祭遵因战功被封为征虏将军,颍阳侯。 祭遵追随刘秀的时间虽然只有短短的十年,但也获得了累累战功。 建武二年(26年)春,祭遵与、朱佑、王常等率部南击弘农、厌新、柏华蛮中贼寇。在战斗中,祭遵中箭,血流如注。众人见祭遵受伤,准备退却。祭遵见状,不顾伤势呼喝怒斥,加以阻止。士卒们于是奋力苦战,终于大破贼兵。次年春,祭遵活捉贼首张满,并在打败了之弟邓终的部队。 建武四年(28年),祭遵率朱佑、、刘喜等共同攻打张丰。 张丰原是涿郡太守,喜好方术,误信道士之言,以为自己乃真命天子,于建武三年(公元27年)十一月举兵造反,自称无上大将军,与彭宠连兵攻打幽州牧朱浮。 当时,渔阳郡、涿郡皆背叛东汉,导致北方各州惊恐,朱浮因此上疏刘秀,请求增援。 刘秀原本打算亲征,后被大司徒伏湛劝阻。恰在此时,耿弇向刘秀提出“平定齐地”之策,刘秀于是命祭遵率耿弇、、刘喜等前去攻打张丰部。 战斗中,祭遵又是冲锋在前,活捉张丰。 之后,祭遵留屯良乡拒彭宠,在一年多时间里,多次挫败其锋,迫使彭宠的许多部将党徒投降。彭宠死后,祭遵又抓住有利时机,进军渔阳,平定其地。 建武六年(30年)春,祭遵与耿弇、、王常、等受刘秀之命,准备通过隗嚣的辖区,从天水攻打。 此时的隗嚣已经都了,他借故推脱,不想让汉兵上陇。 刘秀召集诸将商议,大家都认为:不要与隗嚣正面冲突,可以暂时拖延日期,并加封隗嚣手下的将帅,以促其分散瓦解。 唯有祭遵不这么看,他说:“隗嚣怀挟奸谋已久。如果按兵不动拖延时日,就会促使他诈谋更深,而使公孙述增加警备,所以不如直接进兵。 刘秀最终听从了祭遵的主张,以祭遵为先锋,攻打隗嚣部将王元军,把王元军拒从陇坻赶到新关,此后又数次挫败隗嚣的部队。 刘秀对祭遵之死如此悲痛,并不仅仅是因为祭遵能征善战,还在于祭遵的为人。 在祭遵担任刘秀军市令期间,就曾发生过一件事,很能体现祭遵的为人,值得一提。 当时,刘秀府内有个亲近的下人犯法,祭遵知道后,立刻下令杀了这个下人。 俗话说,大狗还得看主人。祭遵对刘秀亲近的下人却毫不留情,一点情面也不留,惹得刘秀,准备逮捕祭遵。 时任主簿的陈副劝谏刘秀说:“明公常欲众军整齐,今遵奉法不避,是教令所行也。” 刘秀听了副劝谏,恍然大悟,不仅赦免了祭遵,还对诸将说:“当备祭遵!吾舍中儿犯法尚杀之,必不私诸卿也。” 祭遵为人还十分廉洁、节俭,克己奉公。 祭遵率部出征,纪律严明,所到之处,秋毫不犯,绝不扰民,以致于连当地的地方官民都不知有大军屯驻。但凡有所赏赐,祭遵也绝不独吞,而是把所有的赏赐都分给士兵们,自己却是“身无奇衣,家无私财”。 更加值得一提的是,祭遵一生忙于国事,从不考虑个人私事,甚至连生个儿子继承血脉香火的“人生大事”也不考虑。他的兄长祭午见祭遵无子,便帮他娶了一房小妾送给他,希望能给他生个一儿半子以传宗接代,但祭遵最后还是“以身任于国,不敢图生虑继嗣之计”给谢绝了。 西汉时,武帝准备为霍去病营造豪宅,霍去病说:“匈奴未灭,何以安家!”慷慨激昂,家国情怀溢于言表,为后人所传颂。 但大家似乎都忽略了,祭遵“以身任于国,不敢图生虑继嗣之计”又何尝不是极其崇高的家国情怀?只不过祭遵没有豪言壮语罢了! 此外,祭遵在临终时,还特意嘱咐将自己薄葬,而当家人“问以家事,终无所言”,真真正正是“任重道远,死而后已”。 总之一句话,正因为祭遵为人公正严明,不徇私,克己奉公,有大局意识,所以刘秀才会如此看重祭遵,在祭遵去世后,才会如此哀痛。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

窝阔台如何死的?蒙古大汗元太宗窝阔台之死

窝阔台是怎么死的?孛儿只斤·窝阔台 (1186年—1241年12月11日),蒙古帝国可汗,史称“窝阔台汗”,元太祖的第三子。蒙古帝国第二位大汗,1229年9月13日—1241年12月11日在位,在位12年零3个月。1229年窝阔大会被拥戴登基,管理整个蒙古帝国。至元三年(1266年)十月,太庙建成,制尊谥庙号,元世祖追尊窝阔台庙号为太宗,谥号英文。 窝阔台在任内继续父亲的遗志扩张领土,主要是继续西征和南下中原。他在位期成功完全征服中亚和华北。政治方面,以契丹人为相,一改以往不降屠城作风,保存不少金朝遗民,同时又依其建议,提拔汉人为官,整顿内治。因而使蒙古在华北地区的地位更加巩固,同时在战后得到一定程度的恢复性发展,为日后元世祖忽必烈灭打下基础。 1229年窝阔台登基的时候,大蒙古国的东南部边界基本上就是黄河,金朝领土基本上只剩下黄河以南的河南、陕西等地(当时的黄河取道江苏北部的淮河入海)。1231年,窝阔台与四弟分道进攻金朝。 自1234年元太宗灭金朝,到1368年元惠宗逃离大都回到草原,统治北方中原黄河流域长达134年。1233年5月29日蒙古军队取得汴京(今河南开封市)后,继续进攻蔡州(金哀宗所在地),由于金朝军队抵抗顽强,为了减少损失,窝阔台决定联合南宋攻克蔡州灭亡金朝。 在1234年2月9日蒙宋联军攻克蔡州灭亡金朝后,因为河南一带久经战火,田地荒芜,缺乏粮食,当时又正值冬季,天气严寒,于是把当地大部分居民暂往河北一带,准备等天气转暖后将居民再陆续迁回河南,并恢复农业生产。同时军队久经战事,也需要休整,大部分军队撤到黄河以北。 蒙古灭金后,蒙(元)宋两朝再次形成,对立达四十余年,直到元军渡过长江入临安灭南宋,端平入洛也揭开了元宋两朝连续四十余年不断征战的序幕,直到元世祖忽必烈灭南宋统一全国为止。 1230年,有近臣别迭等人向窝阔台上奏,认为“汉人无补于国,可悉空其人以为牧地。”主张将汉人驱逐,把汉地的耕地变为牧场,耶律楚材则上奏请求均定中原地税、商税、盐、酒、铁冶、山泽之利,每年可得赋税白银50万两、帛8万匹、粟40余万石,足以支持窝阔台南征金朝的军队所需,窝阔台同意由耶律楚材试行。 1230年农历十一月,耶律楚材奏请在大蒙古国统治的黄河以北的河北、山西、山东等地(当时金朝尚未灭亡,黄河取道江苏北部的淮河入海)设立燕京等地设立十路征收课税使,并选用有名的儒士作为课税官员,得到窝阔台批准。 1231年农历八月,窝阔台到达云中(今山西大同市),十路征收课税使将当年征收到的汉地赋税簿册和金帛陈于廷中,窝阔台大悦,当日设立中书省,改侍从官名,以耶律楚材为中书令,粘合重山为左丞相,镇海为右丞相。 1235年春,窝阔台决定在和林建都城,修建万安宫;并部署伐南宋、征高丽和再次西征;1236年正月,万安宫建成。窝阔台大宴群臣,同月,窝阔台下诏发行纸币交钞。1234年正月灭金朝后,窝阔台下诏括编汉地户籍,他接受耶律楚材的建议,以按户为单位收取赋税。由中州断事官失吉忽秃忽主持。1236年八月,括户完成,括得汉地民户110余万户。 1236年括户完成后,失吉忽秃忽主张按以往风俗在中原对诸王和有功之臣进行分封,窝阔台表示同意。耶律楚材力陈“裂土分民”的弊害,使窝阔台同意封地的官吏须朝廷任命,除常定赋役外,诸王勋臣不得擅自征敛,以限制诸王勋臣在封地的权力。 1233年,为了培养蒙汉双语翻译类人材,窝阔台下诏在燕京(今北京市)建国子学,派遣蒙古人子弟18人学习汉语;汉人子弟12人,学习蒙古语和弓箭,并选儒士为教读。1233年农历四月,蒙古军队进入汴京城(今河南开封市),中书令耶律楚材向窝阔台奏请遣人入城,求后,得五十一代孙元措,奏袭封衍圣公,付以林庙地。耶律楚材又派人入汴京城,挑选了大量的人才。 1241年12月11日(元太宗十三年农历十一月八日),窝阔台因为酗酒而突然暴毙,使他的西征进程被逼中止。当时大军正朝往维也纳推进,但为了赶返参加位于蒙古的库里尔台大会而急忙撤军,自此以后,蒙古大军再也没有踏足这片土地。 窝阔台去世后,1242年春天,皇后乃马真后开始称制,处理朝政,直到1246年8月24日窝阔台之子贵由继任为止。乃马真后临朝称制期间,朝政比较混乱,中书令耶律楚材力争而不能有效果,于1244年农历五月忧愤而死。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

标签: