李陵出生时间不详,只是知道他出生于陇西成纪,就是如今的甘肃省天水市。

年纪轻轻的李陵就担任了侍中建章监一职位,他擅长于骑射,对待别人都是有礼有貌,对待下属都很谦虚,因此,他的名声特别的好。

甚得满意,认为他具有大将军的风范,就让他率领八百骑兵。

李陵为人勇敢,有一次还深入到匈奴境内2千余里,他想要越过居延来侦查那边的地形,来回途中竟没有一个匈奴兵,顺利返还。

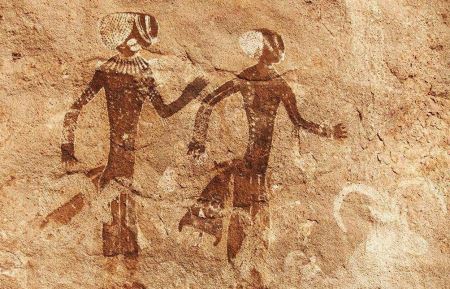

李陵肖像 后来,李陵被任命为骑都尉,率领5千精兵,驻扎在甘肃等地,让他来教习那些士兵们箭术,用来防卫匈奴。

过了几年之后,朝廷派李广利率军队去攻打大宛,而命令李陵率领那5千兵马断后。

行军到边塞的时候,汉武帝又下命令,命李陵留下手中的5千骑兵,只允许他率领5百轻骑兵出发,去迎接李广利班师回朝,然后命他驻扎在张掖。

在公元前99年的时候,李广利率军去攻打右贤王,而令李陵去给大军护送粮食。

但是李陵并没有这么做,而是去叩见汉武帝,希望他能够让自己率领5千兵马,就可以直逼王廷。

于是,李陵率领这些士兵孤军深入,在浚稽山的时候,却遭遇到单于的主力军队,被三万多的人围绕,虽然汉军很勇猛,奈何敌军众多,终究一败。

没办法,李陵只好投降,本来李陵还想找机会回归故里,但是汉武帝听信谗言,认为李陵在替匈奴人训练士兵,于是,诛杀了李陵的三族,这也导致了李陵跟汉朝的关系彻底决裂。

日后,汉朝还想把李陵召还回去,但是李陵觉得自己不能反复无常,倘若回去,那就意味着再一次蒙羞。

于是,他在匈奴境内待了20多年,最终病死它乡。

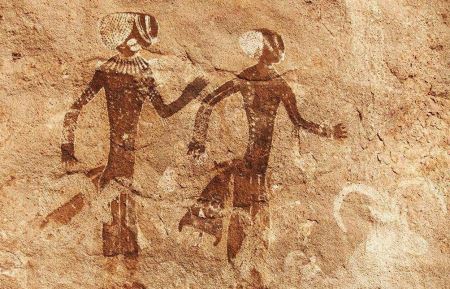

李陵投降匈奴 在公元前99年,李陵率领着5千步兵孤军深入到匈奴境内,与敌军十来万大军战斗了十多天。

关于这场战役,其艰辛程度出乎常人想象,被逼无奈,其主将李陵只好投降。

李陵和匈奴大军激战 这场战争十分的惨烈,可以说在中国历史上也是少有的。

汉将李广利率三万大军去攻打匈奴,而李陵只是率领五千步兵,从居延出发,一直往北走,想要偷袭大廷。

但是在不久之后,他遭遇了单于亲自率领的3万精兵,在李陵军队里,大多都是剑客等人,平常的骁勇善战,看到敌军的数量远远超于自己的数量,也不怎么惊慌。

李陵知道这是一场硬战,就命人以大车为营,摆好阵势,准备迎敌。

匈奴大军觉得汉军人少,就打算横冲直撞,由于李陵的阵势好,先由弓箭手射击,使敌军混乱,然后在他们逃跑的时候,乘胜追击,此战消灭了数千个匈奴人。

单于觉得这批汉军很善战,就连忙就地请求支援,招到了8万的骑兵。

眼看匈奴骑兵越来越多,于是,李陵就命令士兵们向南退,一路打回去。

在撤退的过程中,李陵抓住机会,多次重创敌军,消灭了一万左右匈奴骑兵。

单于觉得自己军队受伤惨重,已经萌生了退意,但命运弄人,汉军出了一个叛徒,由于此人对自己上级的不满,就一气之下投奔到了匈奴帐下。

并告诉他们,汉军是没有后援,粮草好弓箭都早已用尽。

于是,匈奴听了之后,发动急攻,虽然汉军又斩杀了数千匈奴人,但是带来的弓箭已经用光了。

到了晚上,李陵自知自己这边没有任何补给,粮食和弓箭也不足了,就整顿部下,还是有一千余人。

下令大家四处逃跑,能逃一个是一个。

李陵率领数十个逃跑,但是没逃多久,就遭受到了匈奴大军的追捕,李陵就被俘虏,日后,就投降于匈奴。

李陵劝降 在《传》中曾有过记载,讲述李陵在投降匈奴之后,跟苏武的交情依旧很好,但他受命为单于,希望他去劝降苏武。

牧羊人苏武 李陵作为他交情甚笃的朋友,李陵深知他的性格,以死来威胁他,用金钱来诱惑他,或者是断其食来逼迫他,这些都不可能让自己的好友苏武屈服。

他认为,想要让苏武这样坚毅和拥有坚定信念的人屈服的话,只能从精神上着手。

李陵从外界打听了一些消息,知道苏武的兄弟因为犯了一些错事,而都自杀身亡,他的老母早已去世,他的原配妻子因为苏武的离去,早已改嫁他人,他虽然有3名子女,但都下落不明。

如果这一系列的变故,让苏武知道的话,对他的打击可想而知。

如果说苏武为了保留自己的名节的话,在北海牧羊而无法回归大汉的话,他必定会感慨。

如果说苏武是留恋身在汉朝的家庭,而拒绝投降的话,如今他的家庭已经可以说是了,已经没有什么顾忌了。

如果苏武是为了效忠的话,那么也已经不用效忠了,因为苏武的家人的死,都跟皇帝有着密切的关系,如今的皇帝。

李陵从各个方面替苏武着想,并一一把苏武的信念给一一推翻,再辅助加上自己凄惨的遭遇,能替他劝降成功增添一些砝码,并且两个人的关系也不差。

只要这时候,苏武动了一点杂念的话,他的精神世界就会全面沦陷。

而苏武依旧是拒绝,可见苏武形象的高大,而李陵的劝降失败,更能衬托出苏武精神层次之高。

李陵答苏武书 李陵在投降于匈奴之后,跟苏武依旧有联系,在他回归大汉之后,曾写过一封书信,表达自己内心的悲伤以及对好友的怀念之情和伤感之情。

李陵苏武诀别图 您来匈奴这里,辛辛苦苦地宣传大汉的美德,在太平盛世的情况下为官,可以说你的美名会流传四方,真是值得高兴的事情。

但是我流落于他乡,这真的是一件悲痛的事情。

遥看南方,那就是大汉江山,我就能想到曾经的故人,怎么可能不会内含深情呢?以前你都不抛弃我,还经常给我回音,对我细心的安慰,这份感情早已超过了骨肉之情,我虽然比较愚钝,但是我早已感慨万分。

从公元前99年,我投降于匈奴至今,我每天都很难受,常常一个人坐在那里,整日一副的样子。

每天所看见的没有别的,也就只是那些异族的人。

我从来不用皮袖套,这些东西我都用不习惯,以及那些食物,都是我吃不惯和喝不惯的,只不过是拿来充饥解渴罢了。

眼看四周,竟没有一件可以开心的事情。

现已经是深秋九月,我常常坐在床前,夜不能寐,半坐着倾听周边的马声,聆听那些大自然的声音,我竟然不知不觉得流下了眼泪。

哎,子卿啊,难道我以前是铁石心肠吗?怎么可能会不悲伤啊! 自从跟你分别之后,我的日子过得越来越无聊。

一想到那些被杀戮了的家人,明明他们都是无辜,却惨遭杀害。

我知道自己的辜负了国家对我的恩惠,被世人所悲怜。

你回国之后可以享受到属于你的荣誉,而我依旧待在这里蒙受屈辱,这就是我们两个不同的命运,又有何办法呢? 我们两个人彼此相隔甚远,所走的人生道路也不一样。

活着的时候都是不同世界的人,死了之那还不是异国的鬼魂吗?我将与你永别。

希望你能够多写回信给我。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

黄权投降曹魏后,刘备为什么不怪罪他?

根据《志》等史料的记载,,又称彝陵之战、猇亭之战(猇亭,古地名,在今湖北宜都北),是三国时期蜀汉昭烈帝对东吴发动的大规模战役,是中国古代战争史上一次著名的积极防御的成功战例,也是三国“三大战役”的最后一场。在夷陵之战中,刘备不仅损失了数万大军,也付出了等文臣武将伤亡的代价。其中,就黄权这位蜀汉大将,虽然没有在夷陵之战中战死沙场,但是,其最终背叛蜀汉,投降了曹魏,这自然也是蜀汉在夷陵之战中的损失之一。那么,问题来了,黄权投降了曹魏,为何刘备不怪罪他,反而说是自已负了他? 首先,根据《三国志》等史料的记载,黄权(?-240年),字公衡。巴西郡阆中县(今四川阆中)人。作为益州人士,黄权年轻时为郡吏,后被益州牧召为主簿。在刘备即将进入到益州的时候,黄权曾劝谏刘璋不要迎接刘备。对于黄权来说,看出了刘璋这是在“引狼入室”。不过,黄权的逆耳忠言,不仅不被益州牧刘璋所采纳,反而因此被刘璋被外放为广汉县令。经过数年的较量,刘备、、、等人击败了益州牧刘璋,占据了益州之地。 在此背景下,黄权最终也归降了刘备,并被刘备拜为偏将军。在刘备夺取益州后,黄权和等人一样,都建议刘备进一步攻占汉中之战,所以被刘备拜为护军,自此之后越来越受到刘备的重用。公元219年,刘备击败,夺取了汉中之地。在刘备进位汉中王后,以黄权为治中从事。公元221年,刘备正式在成都称帝,建立蜀汉。对于刘备来说,称帝后自然要兴兵讨伐东吴,以此为报仇,并夺回荆州之地。对此,黄权和赵云等人一样,都劝谏刘备不要征讨东吴。当然,刘备没有听从黄权的劝谏,依然发动了夷陵之战。 在夷陵之战中,刘备让黄权担任为镇北将军,督领江北军队防御魏国出兵。由此,对于黄权来说,并没有直接参与夷陵之战。但是,在刘备兵败之后,因为东吴大军的进攻,导致黄权率领的军队无法回到益州了。在此背景下,黄权自然不愿意投降击败刘备的东吴,只能率领部下归降了曹魏。在黄权投降曹魏后,有人建议要捉拿黄权在益州的家人。对此,刘备不仅一点也没有怪罪黄权,反而表示:“是我对不起黄权,黄权没有对不起我。”在此基础上,刘备要求蜀廷仍像以前那样对待黄权的家人。那么,问题来了,刘备为什么不怪罪黄权这一叛将呢? 最后,在笔者看来,一方面,是因为刘备的兵败,导致黄权无法回到蜀汉。并且,在黄权在无法回到蜀汉的背景下,没有投降击败刘备的东吴大军,而是投降了曹魏。另一方面,也是最为关键的是,在夷陵之战中,黄权已经劝谏刘备不要亲自出兵了,而且,黄权还表示自己率领先锋去试探敌人的虚实。如果刘备在夷陵之战前可以听从黄权的建议,很可能就不会吃到这么惨重的失败。基于这两个原因,刘备不仅没有怪罪黄权,反而依旧厚待他在益州的家眷。当然,这也体现出了刘备的宽阔胸襟。在的末年,刘备的这一特点帮助其吸引到关羽、赵云、张飞、诸葛亮等文臣武将的辅佐,并因此建立了和曹魏、东吴三足鼎立的蜀汉。对此,你怎么看呢? 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

汉武帝刘彻托孤匈奴王子,传为千古佳话!

托孤匈奴王子,传为千古佳话!小编为大家带来相关内容,感兴趣的小伙伴快来看看吧。 汉武帝,是中国历史上非常重要的一代君王。在经历了高祖、以及文帝和景帝的休养生息之后,武帝时代的国力强盛、粮仓秉实、军械充盈、朝政稳定。基于此,汉武帝发动了针对匈奴的一系列战略反击,由此拉开了汉匈百年争霸战争的序幕,强化了中原族群对“汉”的身份认同。 然而同样是在汉武帝时期,穷奢极欲,繁刑重敛的行径加重了社会负担,引起底层百姓投奔地方豪族,加剧了土地兼并之风。正因如此,在宋人司马光所著的《》中,对汉武帝既有褒奖、又有贬斥。贬斥他内侈宫室,外事四夷;信惑神怪,巡游无度;致使百姓疲敝,起为盗贼,与暴秦无异。褒奖他的地方在于,二世而亡,但汉武帝虽然同样穷兵黩武、繁重赋税徭役,却始终秉承正道、赏罚分明、选贤举能、讲信修睦。更为重要的是他晚年发布《轮台罪己诏》,缓和了社会矛盾;且“顾托得人”,稳固了政权的交替。 汉武帝去世之前,“顾托得人”的托孤大臣一共四位,分别是(大司马大将军)、(车骑将军)、(御史大夫)、上官(左将军)。这其中尤其以后来专权的霍光最为出名,霍光在击败桑弘羊和后,成为唯一的辅政大臣,独揽大权。然而此事发生在车骑将军金日磾去世之后。 金日磾,字翁叔,原为匈奴休屠王的王子。在武帝朝的一系列战争中,折兰王、卢侯王相继被斩杀,浑邪王、休屠王同样遭到汉军的削弱。此事被匈奴单于得知后,准备以此为借口,准备召二人前往王庭之后斩杀之,而后吞并其众。此事被浑邪王、休屠王率先获悉,于是他们派使者通报汉朝准备内附。 当汉庭派遣率军前去迎接之时,休屠王惧怕汉朝会清算旧账,于是反悔,但被浑邪王所杀,率领两个部落一同降汉。金日磾正是在此时,因父亲反悔不降而被押没官府,分配到宫廷养马,时年十四岁。 没过多久,汉武帝就下诏检阅宫廷御马,正是这一次碰面,金日磾给汉武帝留下了深刻的印象。询问来历之后,汉武帝当日即对金日磾赐汤沐浴,更换衣冠,并封为御马总监。没过多久,又将其迁升至侍中、驸马都尉、光禄大夫。 金日磾受到汉武帝的宠信是有原因的,这离不开他母亲对两个儿子教导有方。受到汉武帝赞赏之后,金日磾从未恃宠而骄,反而言行举止、谨小慎微。他母亲病逝之后,武帝下诏将她画像悬挂于甘泉宫之中,以“休屠王阏氏”署名之。阏氏是匈奴王后的意思,可见武帝对她的敬重。 武帝晚年,曾发生“巫蛊之祸”。此事源于江充对卫太子的诬陷,促使太子刘据起兵反抗,被江充死党侍中仆射马何罗的弟弟马通力战攻克,马通因此被封为重合侯。然而次年,事件水落石出,江充被诛灭宗族及党羽。兄弟因惧怕遭受株连,遂阴谋造反。但此时被金日磾察觉,始终监视二人,令他们不敢妄动。后来二人终究造反起事,却被金日磾撞破,遂败。 纵观金日磾的一生,尽心尽责。赐予宫女不敢亲近(谨小慎微、敬而远之);皇帝欲取其女儿,他也不同意(不为,为女儿幸福计);其子目无帝王,恃宠而与宫女调情,杀之(,杀之以绝后患)。 正因他的敦厚谨慎,让汉武帝特别惊异和感动。当霍光推荐金日磾辅佐太子时,他竟然说出恐使匈奴轻汉的言语。然而汉武帝终究是千古一帝,其的用人风范,最终还是将金日磾这位匈奴族前王子,位列辅政大臣行列,传为千古佳话。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

标签: