今天小编给大家带来的故事,感兴趣的读者可以跟着小编一起看一看。

制度,始于隋,兴于唐。

千年以来,纵使王朝更替不休,却犹如定海神针般屹立不倒,为一代又一代的王朝选拔了大量的栋梁之才。

然而,当历史走向“三千年未有之大变局”的晚清时代后,政府却突然一纸诏书废除了流传千年的科举制度。

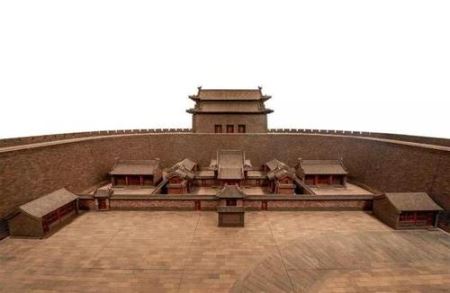

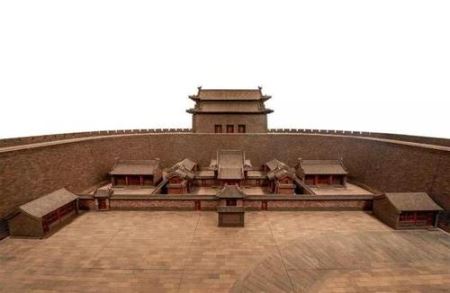

那么,既然科举制度这么有用,清政府为什么要废除科举呢?当古老的科举制度废除后,又为清政府带来了哪些影响呢? 一、改革科举 古代社会中,科举制度是平民百上层阶层流动的通道,百姓们通过读书考科举做官从而光耀门楣,朝廷也通过科举制度网罗群贤用以维护国家的统治。

科举制度是架在庙堂与江湖间的一座桥梁。

正是由于科举制度的重要性,庚子国难时,仓皇西逃之际仍为科举无法顺利举行而感到遗憾。

等到圣驾回銮后,慈禧立刻下令补行辛丑恩科和壬寅正科的会试和乡试,以致于当时一度有人感慨说:“在如此仓皇播越之中,而对下年之乡、会试,尚兢兢注意,足见当时视取士之典尚为郑重”。

列强入侵带来民族伤痛的同时,也粉碎了清廷天朝上国的美梦。

慈禧太后意识到传统科举选拔的人才已不足以应对这个日新月异的世界,科举改革由此提上议程。

其实,科举改革的呼声由来已久。

早在鸦片战争后,魏源便在《海图国志》中提出“师夷长技以制夷”的理念,此后,恭亲王进一步提出设立同文馆,让科举考试出身的学子学习西方的语言和科学技术的想法。

可惜恭亲王的想法刚一提出,就受到朝中守旧派的打压。

御史张盛藻说科举是正途,质问恭亲王“何必令其习为机巧”,倭仁、徐桐、李鸿藻等官员也纷纷站出来反对,直言科举乃立国之本,不可轻易改变。

尽管如此,恭亲王一派仍旧顶着巨大的压力将同文馆兴办起来,并且很快在全国各地生根开花,为九州大地带来一股近代新式教育的清新之风。

中,康有为提出“民智不开之故,皆以八股试士为之”,直言科举制度是引发清王朝衰弱的原因,为此颁布《明定国是诏》,宣布改八股取士为试策论。

不过,戊戌变法失败后,科举制度也重新恢复了原来的模式,直到慈禧在庚子国难后向百官征集改革措施,科举改革才再度成为讨论的热点。

二、废除科举 根据大臣们的建议,慈禧决定仿效博学鸿词科,在科举中重新开设经济特科,不再单纯考验考生们“”等儒家典籍。

然而,科举考试的内容虽然越来越务实,但考官和考生却都仍旧习惯传统的考试模式,对西方的科学文明知之甚少,甚至一度发生过有考生将解释为“拿着破烂轮子”的笑谈。

这其实也不怪考生,当时参加科举的士子大多出身于旧式私塾,而教授新颖西方知识的新式学堂反而。

眼见科举已成新式学堂发展中的拦路虎,张之洞等改良派大臣建议清政府废除科举,但这一主张立刻遭到守旧派大臣的激烈反对。

为缓和矛盾,袁世凯提出将各省科举考试的录取名额先减去二成,然后另外增设一科,录取名额则为之前减掉的二成人数。

可惜,动荡的时局已经无法留给张之洞们温和废除科举的时间了。

随着清廷内忧外患不断加深,国内要求改封建帝制为君主立宪制的呼声也一浪高过一浪,再加上当时的学子普遍重科举而轻学堂,改良派渐渐失去了缓慢废除科举的耐心。

1905年,张之洞、袁世凯、端方等多名重臣联合上奏《请废科举折》,强烈要求朝廷立刻废除科举。

最终,慈禧太后采纳了这项建议,宣布从1906年开始,各省所有乡会试一律停止,同时,被学部取代,就连官学也并入新式学堂里。

传承千年的科举制度,就此退出了历史的舞台。

三、加速灭亡 科举制度废除前,清政府曾认为这项古老的制度阻碍了大清的发展。

然而,科举制度废除后,清政府才惊讶的发现,没有了科举制度,大清王朝的统治依然岌岌可危。

这是因为传统的八股取士虽然禁锢了人们的思维,却培养出适合王朝统治的顺从者。

科举出身的官员只需要该征税时征税,该征兵时征兵,同时圆满完成君王交待的差事即可。

这样的官员执行力强而想法少,同时深受儒家君臣父子纲常的教育,是非常合格的君王助手。

等到新式学堂代替旧私塾后,西方思想给当时的人们打开了一片新的天地,权威不断受到质疑。

无法继续考试的读书人,有的弃文从武,成为革命党人,有的办实业经商,放弃举业,还有一些无门无路的学子就此沦落成落魄文人。

如此一来,朝中文官集团迅速衰落,武官集团开始掌权,历史的车轮逐渐走向军阀混战时代。

慈禧太后怎么也不会想到,本想救亡图存而实施的科举改革,却反而让大清王朝在遍地烽火中,缓缓地走入了落日余晖里。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

解析明太祖朱元璋是如何蹂躏大明首富沈万三的?

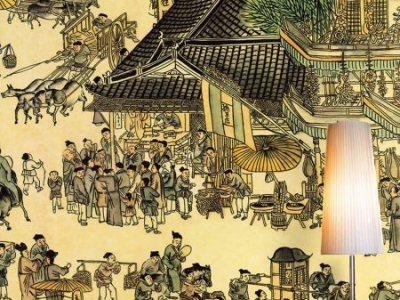

距时代已两百多年,沈万三仍是名满天下,妇孺皆知,可见,沈万三确乎是一个具有轰动效应的人物。为什么大家叫他这样一个古怪的名字呢?据董谷《碧里杂存》等资料解释,初年称巨富为“万户”,加“万”,是当时对富人表示敬意的一种习惯称法。又,当时人分五等,曰:“奇、畸、郎、官、秀。”奇最低,秀最高。称“秀”的人家产须在万贯以上,排行第三,家有亿万资产,故称以沈万三秀或沈万三。 可见,他的名字是尊称、排行与户等的合称。传说中的江南首富沈万三,富得让都垂涎,以至于招来杀身之祸,。他到底富到什么程度,历史上留下了许多有趣的传说。网络配图 据《留青日札》记载,当朱元璋打下江浙后,沈万三与其弟万四(沈贵)在两浙豪富中首先输粮万担,献白金五千两,以佐用度,“太祖军食,多取资焉”。但是贪得无厌的朱元璋却要“务罄其所有金”,想方设法来消耗他的家财。 据董谷《碧里杂存·沈万三秀》记,有一次,朱元璋在月朔(即初一)日召见他,给他一文钱要他生利,从初二开始,一文取两文,初三日取四文,初四日取八文,每天翻一倍,亦即按等比级数增长,以一月为期。沈万三不知就里,欣然接受。哪知回家一算,一月之后,该付给朱元璋利息为五亿三千六百八十七万九百十二文。按,洪武钱每一百六十文重一斤,则共计三千三百五十五万四千四百三十二斤。沈氏虽富,但哪里经得起这样的盘剥? 除了巧取,还有豪夺。有一次,朱元璋召见沈万三,要他每年“献白金千铤,黄金百斤”,还命他造六百五十间廊房,养数十“披甲马军”,并对他的田产每亩征九斗十三升的重税。 沈万三大概也明白的道理,所以想主动报效以保平安。明洪武六年(1373)前后,当他得知京城(今南京)要筑城墙时,就主动承担了修筑洪武门至水西门城墙的任务。当时的南京城墙全长三万七千一百四十米,合七十四华里多,朱元璋的筑城计划,仅造砖一项,便涉及一部(工部)、三卫(驻军,相当于军区)、五省、二十八府、一百一十八县,另有三个镇。而沈万三一人负责的城墙,占整个工程量的三分之一,他以一家之力,是怎样如期完成的?没有人知道。网络配图 今南京水西门外,有座赛虹桥,相传为沈万三儿媳所建。明人记载,沈万三建造数桥之后,很是得意,便在家中炫耀。谁知儿媳很不以为然,便用私房钱悄悄建了一座桥。该桥“工巧宏丽”,比公公所造之桥有过之而无不及,人们把它叫做“赛公桥”——儿媳尚且如此,可见沈家确实实力不凡。 沈万三处于事业巅峰时,他的弟弟沈贵(万四)已看到危机,曾写诗劝他说:“锦衣玉食非为福,檀板金樽亦可休。何事百年长久计,瓦罐载酒木绵花。”要他低调做人,从事耕织,但沈万三没有听从他弟弟的话,终于招来了灭顶之灾。 沈万三何以富甲天下?民间有许多有趣的传说。著名文人褚人获《坚瓠集·聚宝盆》载:沈万山年轻的时候,家里贫穷,有一天,梦见一百多个身穿青衣的人求他救命。第二天早上,他见一渔翁捉了一百多只青蛙,准备剥剐了拿到市场上去卖。万三联想到昨夜的梦,动了恻隐之心,就拿钱买下,放生于池中。当天晚上,青蛙们呱呱地叫了个通宵,吵得他睡不着觉。 早晨起床后准备去驱赶,只见它们都环绕着一只瓦盆蹲着,他很觉得奇怪,于是便把那只瓦盆抱回了家。有一天,万山的妻子在盆中洗手,把一支银钗掉在盆中,不料银钗一变二、二变四,不一会儿已是满满一盆,数也数不清。随后拿金银来试也是一样。从此之后,沈万山开始富甲天下。网络配图 张岱《明纪史阙》也有相同的记载,不同的是,在朱元璋欲诛而赦之后,沈万山才交出聚宝盆,然后埋于城下的。 此外,还有乌鸦石、马蹄金等很多神话似的传说,。孔迩《云蕉馆纪谈》记:“沈万山,苏州吴县人也。家贫无产,以渔为生。一日饭毕,就水洗碗,碗忽坠水中。因撩之,不知碗之所在,但觉左右前后,累累如石弹,乃尽取之。识者曰:此乌鸦石也,一枚可得钱数万。因以富。或曰:夏日仰卧渔船上,见北斗翻身,遂以布襕盛之,得一勺。及天明,有一老者引七人挑罗担七条而至,谓曰:汝为我守之。言讫忽不见。视,皆马蹄金也,以此致富。” 这些传说都很有趣,既反映了民间的财富幻想,也显示了人们对沈万山暴富的迷惑不解,因此当然不是沈万山富有的根源。 何以富甲天下? 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

史上最虚伪帝王宋太宗抢民女霸人妻还修仙

在中国古代荒淫的不在少数,比如,后宫嫔妃多达万人,每天乘坐羊车,纵情享乐。但好歹人家晋武帝还算“”,既没有,也没有欺男霸女。相比之下北可算是龌龊至极,他不仅强抢民女,还霸占人妻,这也就算了,太宗还死要面子,对臣下吹嘘自己“清心寡欲”,堪称史上最虚伪的皇帝!这是怎么一回事呢?且看【纵横五千年】的编者独孤雁一一道来! 宋太宗在位期间,一次雍邱县尉武程上书,希望皇帝削减后宫嫔妃300人,宋太宗一下子感觉自己很冤枉,连忙把宰相们找来诉苦,说自己后宫所有女性之中只有300人,每个人都有自己的职责,此外他还说了一段让后人十分恶心的话:网络配图 朕以济世为心,视妻妾似脱屣,恨不能离世绝俗,追踪羡门、王乔,必不学秦皇汉武,作离宫别馆,取良家子以充其中,贻万代讥议。 宋太宗说自己一心谋求治国,恨不能离世绝俗,修心养性,绝对不是秦皇汉武那样的皇帝,事实真如宋太宗所说么?编者独孤雁觉得未必如此,证据有三: 第一,强抢民女。民间一直流传着“千里送京娘”的故事,赵光义既没有这样的侠义之举,还化身《传》中的“高衙内”,做起了强抢民女的勾当。话说宋太宗那会还是开封府尹,一天一个外地人带着女儿到京城告状。没想到宋太宗对告状人的女儿“一见钟情”,便让手下人去买,没想到告状人不肯,太宗手下一个叫安习的,使用手段把民女抢了过来。网络配图 后宋太祖知道了这件事,下令缉拿安习,安习躲到了太宗的府邸,知道太宗即位才出来,后来还做到了节度使的高官。至于那位民女,也算因祸得福,他为宋太宗先后生下两个儿子,其中第二子赵桓(兄弟排行第三)还继承了皇位,也就是。 其二,霸占人妻。南唐灭国后,后主李煜的妻子也来到开封,太宗即位后,经常让命妇入宫,小周后一连在宫中停留数日,出宫后泣骂后主。据说赵光义在非礼小周后时,还十分变态,命令宫廷画师,将当时的情景画下来,这就是后世流传的《熙陵幸小周后图》,许多后世名人都见过这幅画,还在上面题跋作诗,据说此图现存于台北博物院。网络配图 其三,儿子打脸 。宋太宗跟宰相诉苦的四年后一命呜呼,他的第三子宋真宗即位,真宗即位不久,就颁布一道诏书,可以说狠狠的打了老爹赵光义一巴掌。诏书的内容是啥呢,主要是遣散后宫妃嫔的,“后宫妃御颇多,幽闭可闵。朕已令择给事岁深者放出之”。前面宋太宗说自己妃嫔不多,才过了四年,儿子又说后宫妃御颇多,宋太宗的谎言。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

标签: