说起包青天,那真不得了。

青天啦!是天子,官员是青天。

说起来,咱觉得,这青天二字,还真有些大不敬的味道——这不摆明说比皇帝还大吗?当然,这只是咱不成熟的想法而已。

诸位大可一笑而过。

在横空出世成为中国的福尔摩斯之前——其实话说回来,福尔摩斯比狄仁杰晚了千多年,真要以两人互比,福尔摩斯应该叫英国的狄仁杰才对——差不多是最红的断案高手。

从包青天到少年包青天,能通神,能算命,牛气得不得了——想当年,演的那片子,还加了个戏说呢。

倒是包青天的,放出来,都被民众当成正史看了。

当然,正史很多时候比小说还离奇。

正史也不能把所有的事情都记上,因此来说,野史未必比正史更不可靠。

只是,咱今天说的包拯,却是正史上的。

据《宋史》包拯传,他当过的官可真不少;他正直无私也不是假的的;他还出使过契丹并智斗人家官员呢。

但,几千字的传记,写到他断案的地方,却只有一处,而且,还是他初出道时发生的事。

加上标题,也就五十四个字:有盗割人牛舌者,主来诉。

拯曰:“第归,杀而鬻之。

”寻复有来告私杀牛者,拯曰:“何为割牛舌而又告之?”盗惊服。

说的是啥?有人家牛被人割了舌头,跑到知县这里来告状。

包拯告诉他,回去,杀了,卖了。

不久,便有人来告这家私自杀牛——牛在当时,是重要的生产资料啊,不是想杀就能杀的——包拯便说,“你为何割了人家牛舌又来告他状”?这家伙,叹服之下,马上服罪。

就这一句话,多机智啊。

不需证据,只有推理,取得口供,便能定罪了——如果那个人稍强横一点,不认,你去找证据啊!估计得耗费精神无数了。

如此简单便搞定一个案子,根本没多少技术含量啊,根本没能显示出包拯如电视剧里那般前知五百后知五百啊,为何能被写入史书呢? 咱知道,史书都捡重要的写,很多时候,惊天大事,也就几个字,杀个几百上千人,“族诛”就搞定了。

多结果,少细节。

而能将包拯断割牛舌案作为细节,说明,他老人家,这辈子,断过的案子,可能真不多,能拿得上台面者,也就这个而已了。

至于他成为青天,断案如神、甚至被升级为神,那都是中国善良的百姓在无法取得公平又不敢反抗之时,编造出来减轻自己内心的痛苦的段子罢了——现实当中诸多不平事,到戏台上算个总账吧! 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

包拯晚年感叹膝下无子 为什么儿媳会抱着一个孩子出现在他的面前

从小我们就在电视剧中认识了一位,比较清廉而且断案如神的官员,他的名字叫。我们对他印象最深的,除了他的断案能力以外,还有一个特点就是他长相黢黑,在额头的位置还有一个月亮形状的标记。 包拯出生在北宋时期,是朝廷一名比较有权利和威望的忠臣,为人刚正不阿,断案,有着包青天的美称,在职期间的他替百姓伸冤,救很多无辜百水火之中,成为一介一个代代流传的人物。 这年包拯要过60大寿,整个府衙内都张灯结彩,亲朋好友以及之前被他帮助过的百姓,都纷纷前来道贺,包拯看着眼前的景象也是十分的惬意,可是在这欢喜之中却突然忧伤起来,在包拯旁边任职的官员,对包拯的这种情感变化感觉很不理解,就问包拯有什么不如意的事情么?包拯默默不语,管家这个时候站出来说道:“老爷这是想念小少爷了。” 在当时的社会,有点权势的男人都会娶上三妻四妾,可是包拯这一辈子却只有两个妻子,一个妾室,包拯的结发妻子在很多年前就生病离开了人世。包拯这才又娶了一位老婆,董氏到府上的时候,带来一个小丫鬟,包拯看到这个丫鬟长的还算标志,就一并纳入房中成了一名小妾,三个人在一起日子过的还算安稳,唯独遗憾的是,包拯35岁的时候才有了第一个儿子,取名包繶。 儿子长大后,娶妻生子小日子也过的红红火火,可能是上天注定,包拯的这个儿子在娶妻后没多久便去世了,白发人送黑发人让包拯难以承受,就把所有的希望都寄托在包文辅身上,奈何天不遂人愿,包文辅在五岁也意外身亡。包拯强忍着悲痛,劝自己年轻的儿媳早日改嫁他人,不要耽误了自己的青春,可是儿媳却坚持要留在包拯身边,代替包繶来照顾他。 就在包拯在生日宴上感叹自己膝下无子的时候,儿媳突然抱着一个孩童跪在了包拯的面前,说道:“其实你还有一个儿子。”当场所有的人听到这话,都感觉非常不可思议,纷纷猜测,莫不是包拯跟儿媳有什么的秘密?再看看儿媳怀中的孩子,跟包拯长的是真的像。 儿媳这个时候说出了实情,原来这个孩子是包拯跟他的妾室所生的,当时妾室在包拯家犯错,被赶了出去,后来发现自己竟然有了身孕,而自己儿媳跟包拯的妾室关系比较好,孩子出生后,就拖儿媳照顾这个孩子,儿媳本不想说出实情的,可是不像看到父亲如此神伤,就将孩子包了过来。 包拯听后自然非常开心,就将孩子取名为包诞,在包拯的教育下,这个孩子也成了一个清官。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

白面书生如何“黑化”成铁面无私的包青天?

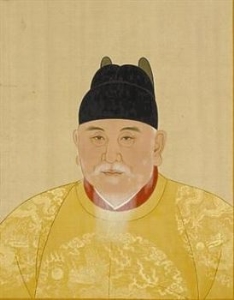

说起,如今浮现在人们脑海中的是个眉间印月、身材魁梧的黑脸大汉。他机智无双,巧破狸猫换太子;他不畏权贵,怒铡负心驸马;他不惧鬼神,日可断阳夜断阴……是百姓心中无处不在的保护神。但据南熏殿所存画像来看,的包青天生得却是白面净脸,和善可亲。一个清俊儒雅的是怎的变成铁面阎罗?为什么白脸变黑脸?为什么眉间有月牙印?包拯形象的变化背后藏着什么样的动因?在人看来,包拯其实是一位十分平凡的官员,甚至还被批学问太差:“拯性好刚,天姿峭直,然素少学问,朝廷事体或有不思……少有孝行,闻于乡里,晚有直节,著在朝廷。但其学问不深,思虑不熟……”网络配图 宋人眼中,包拯就是个耿直到近乎不通的二傻。他一生也没办过什么惊天大案,历史上唯一明确记载的案子只有他38岁当天长县县令时断的“割牛舌案”。一户人家的牛舌被人割了,牛主人到县衙告状,包大人直接让这人回去把牛杀了。不久后,来了一个人状告牛主人犯了私杀耕牛的罪行。包大人二话没说,指出这人就是偷人牛舌者。理由很简单,不然你为什么要多管闲事揭发别人私杀耕牛呢。难得的是,这盗贼很配合地认了罪,史载“盗惊服”。 他既没有收服过五鼠,也没有大义灭亲斩过自己的侄子,但为官清廉、敢于直言是不争的事实。41岁时,包拯来到盛产砚台的端州任殿中丞,与其他中饱私囊、借用端砚贿赂上级的官员不同,包拯一年之间也不曾取一砚作为私用,甚至连他平时办公用的旧砚,也依法造册上交。奉公守法的包拯很快获得和百姓一致好评,三年后,他被调入京城担任监察御史。在这个岗位上,他也地弹劾他人,说到激动处甚至把唾沫星溅到皇帝脸上,终于成功地把天子宠妃的伯父张尧佐拉下马来,这一事件,奠定了他的“江湖地位”。 明成化年间的《包龙图公案词话》是第一本描写包拯外貌的话本。此前,宋代的话本《合同文字记》、《三现身包龙图断冤》以及的杂剧《包待制陈州粜米》、《包待制三勘蝴蝶梦》等着重渲染的都是包拯的断案经过。而《包龙图公案词话》给了包拯一个“八分像鬼二分像人”的怪异容貌,文中说包公面生三角眼、鼻子直、口唇方、天庭饱满“面有安邦定国纹”。不仅如此,在戏剧中,黑脸白眉开始正式成为包公的象征。网络配图 白脸的包公是百姓心中的清官,而黑脸的包公却进化成为无所不能的保护神。公元十三世纪,蒙古人的铁骑闯入中原,将汉人从高床暖枕的美梦中惊醒。的权贵、名目繁杂的赋税笼罩在百姓头顶。他们希望有一个包拯那样的好官,救自己于水火之中。于是,作为艺术形象的包拯出现了。可一个白脸儒生,怎么能打败凶神恶煞的贪官污吏?黑脸的大汉才能使之不寒而栗。黑脸包拯,不仅能护佑百姓免受豪强欺凌,也能为百姓抵御鬼神侵扰。元明时期,民间传说包拯死后成了地府阎王,专管地府亡魂。鬼神一向都是中国人所畏惧的存在,包公要想震慑那些,自然得有一副不怒自威的黑色面孔。有诗云:“诗句藏谜谁解明,包公一断鬼神惊。寄声暗室亏心者,莫道天公鉴不清。”寥寥几句,道尽了平民百姓对光明正义的执着向往。 包拯黑脸的形象在人们脑海中与戏剧的发展密不可分。黑色,在传统戏剧文化中,代表着正直与粗暴。为了表现包公刚正不阿与铁面无私的形象,戏剧中的包公一直以黑脸示人。随着戏剧的流行,人们逐渐相信目之所见的黑脸包公就是真实的包公,就像人们相信是个大红脸一样。 关于包拯头上月牙的来历,可谓。有说,是他小时候在路边睡觉时被马踩出来的;有说,是他掉下井里磕的;有说,是他自己画上去的;有说,是他天生就有的……无论原因为何,那月牙的作用都不容小觑。作为人鬼两界的判官,包拯需要不断来往于人间与鬼府,那个月形印记便是包拯穿梭阴阳的通行证,月牙向左弯曲之时,他是料理凡间案件的人;月牙向右之时,他是主持阴间讼事的神。 事实上,从《梅兰芳缀玉轩藏脸谱》和清初昆、弋脸谱来看,最初包公脸谱上并没有月牙图案,额上只有两道清晰的白眉。经过明末清初戏曲舞台上的不断演变,包公眉宇间的图案变为一副太极图。到了末期,人们才将原黑脸谱上的太极图改为明净高悬的月牙图,既寓意包拯的睿智,也隐含明镜高悬的旨趣。网络配图 在远古传说中,智者不仅拥有一双慧眼,还于印堂处拥有一只天眼,天眼一开便可洞察万物,明察秋毫。中也说,天眼所见,自地及下地六道中众生诸物,若近,若远,若麁,若细,诸色无不能照。机智善断的包拯被人们赋予一只象征智慧的天眼是不足为奇的。而日月,在中华文化中是天地的眼睛。古有的眼睛化成日月的传说,后有卢仝“皇天要识物,日月乃化生”(《月蚀诗》)的诗句。包拯头上的天眼逐渐演化为一弯月牙也不足为奇。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

标签: