对和荆州很感兴趣的小伙伴们,小编带来详细的文章供大家参考。

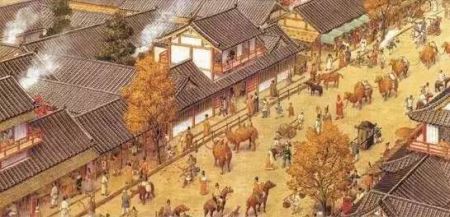

关羽荆州失利为什么没有退守蜀国,而是留在原地,这是为什么! 在我们国家的历史上,时期是最受欢迎的,光是网络、游戏、绘画,就有不少人喜欢做三国题材的作品。

三国时期,有一个很有名的将军关羽,关羽在历史上的名气是很大的。

如此一位威望极高,实力极强的将军,却就这样陨落了。

然而,在对关羽进行深入的调查后,人们发现了一个问题:关羽在荆州失守后,没有立即向益州撤退,反而选择了留着原地,这就让人了。

关羽这么做的原因很简单,就是和麦城有关,今天我们就来谈一谈,或许你会对关羽有更多的了解。

论关羽的历史地位 三国之中,关羽,,,结义为友,为后世所称颂。

关羽八尺高,手握青龙偃月刀,骑着一匹赤兔马,被后人称为“”。

而且,在和的战争中,曹操还派了关羽、去抵抗袁绍的大军。

之前并没有得到任何消息,所以在这突如其来的攻击下,他也是手忙脚乱的组织了起来。

关羽如一道闪电,将颜良的头颅斩下。

后来,这件事情就变成了“万军丛中斩颜良”。

这时,关羽接到刘备的传讯,向曹操告辞。

曹操不想失去关羽这样的,所以让张辽去权关羽,虽然关羽了解曹操对自己的关心,但是他也不能反悔,关羽一走,就有人提出要不要去追杀关羽,但是曹操拒绝了,于是这件事情就变成了“”。

总体而言,三国作家罗贯中对关羽的评价还是比较高的,他在这方面下了不少功夫。

给后来的三国读者留下了很深的印象。

关羽失荆州 刘备在他定居蜀中时,并没有把荆州还给!如此天险之地,当然要有一位大将坐镇,所以关羽无疑是最好的选择 后来,汉中战役,刘备打败曹操!曹操被迫停止了对西面的进攻,而关羽则带着他的大军,向襄阳、樊城发起了进攻,樊城由统领,却被关羽轻易击败! 曹操让去支援樊城,那时候正值大雨,关羽借助汉水,将曹魏大军淹没。

这是出了名的“水浸七军”。

此战之后,关羽之名,震动华夏!曹军自知无法抵御关羽的进攻,曹操失了汉中,曹魏陷入了被动。

最后,在此紧要关头,有人建议与东吴联手,对刘备发动进攻,而东吴又有收复荆州之心。

于是,两人达成了交易。

事实上,孙权与曹魏结盟,讨伐关羽,也是有私仇的。

孙权曾经与关羽交好,欲将关羽之女许配给孙权之子,关羽却丝毫不给面子,还以“虎女岂能犬子”之言,令孙权颜面尽失 孙权认为刘备是比曹操更大的心腹大患,这也是他与曹魏结盟的原因。

襄樊之战到了白热化的时候,在荆州发动了突袭,但是却突然投降,让关羽陷入了困境。

关羽听说荆州被人袭击,关羽被迫从襄阳退到了江陵,在江陵的时候,他决定返回麦城,但是在麦城的时候,他必须要离开麦城,前往临洮。

关羽没有选择一条笔直的道路,而是一条蜿蜒曲折的道路,耗费了大量的时间和精力,为什么要这么走,关羽有自己的打算 麦城之友 关羽有自己的打算,死守麦城。

《当阳县志》中有“麦城,沮漳二水之间。

传所筑。

三国时,关侯为孙权反袭,西保麦城即此..... 从这一点上,可以看出,麦城的地理优势,是出川最重要的地方。

同时,一些学者也对麦城地区进行了调查,并在此基础上找到了一些重大的问题。

当阳市境内已发掘出一座古城遗址,剩下的一段城墙宽20米、顶部8~12米、6米高的古城墙。

“20”,“8-12”,“6”,这意味着什么? 襄阳和樊城的城墙各有12公里,樊城的城墙和麦城一样高,但麦城却能坚持数月,可见麦城的“固守”。

于是,关羽又兜了一个大圈子,才返回了麦城。

从战术上来说,这并不是一个错误,而是一个非常明智的决定。

关羽最终为何会落败? 这就是命运的安排。

谁也没有料到,樊友,詹阳,陈凤,都是如此的,率领的西军,轻而易举地攻下了夷陵。

而夷陵地处巴蜀与麦城的交界处,失去了夷陵,对于关羽来说,夺取麦城毫无意义。

夷陵陷落,关羽只得打消夷陵入川的念头,只得向孟达的“平庸”靠拢。

然而,在前往上庸的路上,却被陆逊偷袭,当场毙命。

关羽纵然有一颗赤子之心,但也难免会被人算计!这是不是她咎由自取,你怎么看? 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

诸葛亮最怕出现的情况:关羽惹恼孙权丢了荆州

初看《演义》时,书中只有两种人:好人和坏人,忠臣和奸臣。是好人与忠臣的完美典型,而则是坏人和奸臣的集中代表。黑白分明的幼稚,抵挡不住岁月的磨砺。再读《三国》,对这两个人的印象差不多完全颠倒了过来。 且不说曹操,只说关羽。关羽给人的快感,远远不能抵补大意失荆州给人的痛感。由于降曹,桃园兄弟之义令人生疑;而由于辱吴,他成了孙刘联盟的一个分裂因素,则可以肯定。 有人说,最怕的人不是曹操,不是,而是关羽。作为本集团的中坚力量,反而比敌对集团的中坚力量,比自己的死对头更可怕,这很耐人寻味。 诸葛亮怕关羽什幺?是怕他身在汉营心在曹?证据不足。他虽在华容道放走了曹操,但据此认为他卖国通敌,恐怕不妥。是怕他武艺不精,不能在两军阵前斩将夺旗?也不是。他在百万军中取上将首级,如探囊取物。是怕他轻举妄动,不堪军国大任?还不是。不能谋而后动,并不是他的主要缺点。网络配图 到底怕他什幺?怕他成事不足,败事有余。怕他使自己的隆中对毁于一旦。怕他终究会成一块暗礁,撞沉联吴抗曹的联合舰队。而联吴抗曹,则使诸葛亮三国鼎立的根本大计。此计不成,蜀国难保,的殷殷心血将付诸东流。 说到底,是怕他搞不好与东吴的关系。荆州与东吴接壤,又是一块“借”而未还的有争议的地方。作为这个地方的边将守臣,最难处理的是保住荆州与维护孙刘联盟这两者之间的关系。上策是既不伤害吴蜀联盟,又长“借”荆州还。这正是诸葛亮处理这个难题的一贯方针。 但诸葛亮害怕关羽不能贯彻这个方针。 他深知关羽其人,识小义而未必明大义,尽小忠而可能害大忠,逞小勇而未能奋大勇。 关羽浓厚桃园之义,却淡薄天下大义。否则,他不会再三阻挠,也不会刁难诸葛亮初行军令。他只知道诸葛避见乃兄,使三兄弟失了面子,不知道乃兄如果见不到诸葛,会失去争夺天下的机会,会在瓜分国土的军事竞赛中被淘汰出局,连最后一勺残山剩水也得不到。 不懂规矩,口称玄德,而不称陛下。关羽和都很恼怒。但两人要出的招数却不相同。关羽要处死马超,张飞则要作个样子给马超看。第二天上朝,马超不见关张二人在班,正自纳罕,一抬头,看见二公正站在蜀帝身后,垂手而立,甚是恭敬。马超深自惭愧,从此对玄德再不敢失礼。 可见,张飞识大体而关羽执小义。张飞比关公更懂得,得人和,是刘备与曹操、分庭抗礼的最大资本。如果因失礼而失人,刘备就会失去这个资本。况且蜀国偏居一隅,人才凋零,得失一员身经百战的虎将,关系军国大计。易张飞,刘备得义得计得人和;如果依关羽,刘备则可能失义失计失人和。网络配图 关羽降曹,曹操善待于他,此“义”(其实是计)不忘,故有华容放曹之举。联吴抗曹,对关羽来说,似乎是联疏(吴)抗亲(曹),此义(国家大义)不记,故有拒亲辱吴之举。 这正是诸葛亮最怕的。 怕关公守荆州,荆州与孙刘联盟不可兼得,却可能俱失。 既如此,换个人守荆州行不行?不行。荆州重地,非至亲之人,非文武双全之臣不能守。刘备至亲之人唯关张,关张之中,文武兼备是关公。 诸葛亮怎能不怕?在刘备看来,非关公不能守荆州;而在诸葛亮看来,关公最不能守荆州。但疏不间亲,此话怎好对刘备直说。 为了让关公地执行他亲手制订的联吴抗曹之基本路线,诸葛亮可谓。他智算华容,阳算曹操,阴算关公。他料定关公的“曹操情结”不解,不能真心联吴抗曹。所以,故意给关公一个放走曹操的机会,同时又要他立下军令状。 此目的有四:一是刹刹他的傲气,赢了他的脑袋,又还给他,是要折服他的心;二是抓抓他的把柄,提醒他注意,他有历史问题,他的历史不清白,正因为这个原因,才不让他执行重要军事任务,如果放走曹操,则又有了现行问题;三是解除他的“曹操情结”,放曹操一条生路,足以报答曹操所给他的一切,此后抗曹不会背不义的名声;四是小以大义,让他体会守小义(报曹)而损大义(误国)的真实后果。 尽管诸葛费尽心机,但关公有他自己的行为逻辑。逻辑的结果是腹背受敌:腹受国家之敌曹军,背受自己创造的敌人吴军。结局是丧师失地,败走麦城,穷途末路,军没身死。网络配图 这就造成了刘备的大不幸,逼着他面对自己一生最困难的选择:要顾孙刘联盟的大局,就不能为关羽报仇,不报仇,结义誓言(不能同日生,但愿同日死)便不能遵守,便会失去自己的立身之本——人和;要报仇,就要伤害自己的立国之本——孙刘联盟。也许比较好的选择是做做样子的报仇。 刘备一生,也是个好演员,而且是个相当本色的演员,其主要演技是哭。痛哭了几场,便决定为义弟报仇。也许开始是演戏,但开场的精彩误了他。连胜过几战之后,真的进入了角色,以为甩掉军师这根拐杖,也能地灭了吴国。 结果自然是自误误国。 有了诸葛,才有联吴抗曹;有了孙刘联盟,才有赤壁之胜,才有吴国,蜀国从无到有,才有三国鼎立之势。 因为关公,才有荆州之失;有荆州之失义弟之死,才有猇亭之败,才有蜀国伤筋动骨大流血,从此一蹶不振。 有诸葛,才有三国,所以说三国成于诸葛;因关公,盟友相攻,蜀国败亡,所以说三国毁于关羽。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

完颜亶当上帝王之后为什么会性格大变 是什么事情让他变得如何变态的

公元1135年完颜亶即位,成为金朝政权第三位统治者。公元1150年,金熙宗被海陵王杀害,时年31岁。后人研究金熙宗人生事迹时发现,他登基为帝十五年间,性格暴戾乖僻,引起世人的反感。金熙宗登基后性格大变,究其原因在于金熙宗心理发生了扭曲。 首先,金熙宗登基后,政权并没有被他掌握。身为统治者,金熙宗心理必然充满了焦灼和不安。当初因完颜宗翰、等宗亲将金熙宗扶植上位,所以金熙宗登基后,他们将政权占为己有,金熙宗身为一国之主却没有发言权。金熙宗将愤懑都埋于心中,慢慢地,金熙宗心理越发扭曲和不正常。他将火气全都发泄在无辜的官员和宫人身上,大肆杀戮朝中人士。 早年间,金熙宗是位有远大志向抱负的青年,他不断汲取汉文化,他想从先秦经典著作中找到一些治国之策,于是经常去稽古殿读书。等到金熙宗登基后,他发现朝政之事充满了勾心斗角。兄弟、儿子、妻子为了争夺朝政大权,各自心怀鬼胎,都为他手中的权力争斗的。金熙宗在朝廷中,感受不到手足之情、父子之爱和夫妻情分,他人冷漠的面孔也让金熙宗看清楚了自己高处不胜寒的位置。于是,金熙宗性格大变,他的心理趋向于异常。他先将皇后杀死,随后又杀掉了后宫中四位妃子以泄愤。除此之外,金熙宗嗜酒如命,他将自己的心酸与愤懑都寄托在酒肉之中。俗话说,借酒消愁愁更愁,金熙宗没能将自己的愁绪清理干净,酒醉后的金熙宗心理更加压抑,他没有了政治抱负和精神寄托,在酒精的侵蚀下金熙宗心理最终发生变态,随之,精神也终于崩溃。 金熙宗陵墓挖掘出来了吗 根据历载,金熙宗陵墓在思陵,位于北京房山一带。但是,金熙宗陵墓一直是个未解之谜,至今仍未被发掘出来。根据史书记载说,金朝皇陵气势磅礴而恢弘,总面积高达六十平方公里。和世界上最大的明十三陵相比,金朝皇家陵墓还要多二十平方公里。 说到这里,不禁产生一个疑问,既然历史书籍有记载金熙宗陵墓群的位置,那么为何金熙宗陵墓至今未被挖掘出来?这件事情还要从明清相交之际开始说起。建立后金政权后,便率兵进入沈阳,皇帝眼看后金有进驻中原之势,便想尽办法摧毁后金军事实力。当时,有风水先生告诉天皇帝说,陵的气势太过强大。从风水学的角度说,金朝帝陵皇气过盛,就有可能帮助后金实现征服中原的意愿。天启皇帝听了之后,马上派遣军队前去房山摧毁金朝皇帝陵。士兵们用石头和巩固砸开墓道,将金朝17位皇帝的墓穴中扔大石头,以摧毁陵墓的形式来切断后金的士气。在明朝廷的示意下,金朝皇帝陵墓完全被摧毁,至于金熙宗陵墓位于何处,根本无法得知,更加无法挖掘。 建立政权后,曾想修复金皇帝陵。康熙帝到房山金朝皇帝陵一看,四处都是庄稼,根本看不到陵一丝踪迹。1950年和1980年左右,有相关考察队来此考察,大概确定了金朝黄帝陵范围,但是具体身在何处,尚未得出结论。所以,金熙宗陵墓至今仍未被挖掘出来。 金熙宗颁布新官制 公元1135年,金太宗去世后,完颜亶登基成为金朝统治者,人称金熙宗。金熙宗上位后,他废除了勃极烈制度,颁布了新官制,改用了辽国和的官吏制度,在金国设立三师和三省制度。金熙宗决定尚书省是三省制的核心,其中,三师包括太师、太傅和太保,三公包括太尉、司徒和司空。 三师和三公被称为三省事,三省事的设置没有指定相关的规则,如果有空缺的话,由皇帝任命官员补给空缺。公元1155年,领三省事行之被取消了,原因在于他们的权力慢慢地被放大,统治阶级意识到了官吏对政权的威胁性,于是取消这一制度。在三师和三省制度中,尚书省的最高首领时尚书令,尚书令下面设于左右丞相、平章政事,平章政事职位没有右丞相高,它位于右丞相职位之下。同时,平章政事和左右丞相共用担任宰相一职,左丞相身兼宰相职位同时,又担任门下侍中一职,右丞相除了担任宰相之职外,还兼任中书令一职。宰相下一级设左右丞,参知政事,这三个职位都是执行类官员。 由此可见,金熙宗颁布的新官制,将每一级的权力无限放小,这样一来,分散了朝廷官员的整体权力,就更加稳固统治者的政权。除此之外,金熙宗以新官制制定了一套详细完善的金朝官吏权力制度,不仅统一了政权,也有助于官吏各司其职,做好自己分内事情,提高了国家行政效率和水平。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

标签: