历史解析:岳飞之死是南宋帝国走向灭亡的开始

岳飞死讯传出,临安城举闻涕泣,消息传到金国,金国上下歌舞酒酌:“和议自此坚矣。

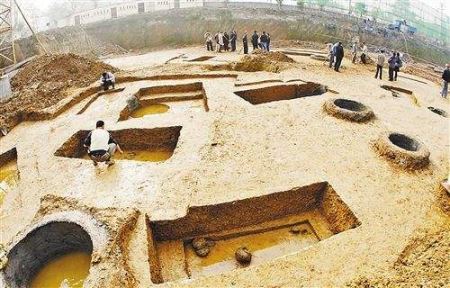

”岳飞被害后,狱卒隗顺将岳飞的遗体背出临安,埋在钱塘门外的九曲祠旁。

绍兴三十二年即位,岳飞得到平反。

宋孝宗根据隗顺子言将岳飞依礼改葬在西湖栖霞岭。

后谥岳飞为武穆。

时追封为鄂王。

时改谥忠武。

岳飞之死是帝国走向灭亡的开始,是汉民族领导的专制主义中央集权制度的悲哀。

他是后世奋起反抗外来侵略和民族压迫的英雄榜样,是中华民族薪火相传,生生不息,走向复兴的精神基石。

然而就是这样一个人物,这样一面旗帜,他必须倒下。

今天人们再提起北宋末年南宋初年的那段历史,可能最痛恨两个人物。

一个叫,一个叫。

一个是断送北宋的祸臣,一个是断送一统北方社稷夙愿的奸臣。

前者这里不作讨论。

后者之所以如此罪大恶极,根本原因是他诬告陷害了被当世和后人所景仰的民族英雄——岳飞。

从此南宋偏安一隅,坐等灭亡。

这是后人对岳飞之死的主流看法。

今日杭州城西湖畔的岳王墓旁依旧跪立着万人唾骂的秦桧像,人们恨之入骨。

但这背后更多的是后人深受戏剧渲染,小说演绎,影视剧演播的影响。

这种理解是不准确的。

这里不是为秦桧开脱陷害岳飞的责任,他有,但他没有掌杀一个民族英雄的权力。

再看那段历史,透过现象看本质,我们会看到许多令人惊叹,惋惜的内容。

《宋史》记载岳飞被赐死。

以赐死的一般理解来看,就是宋高宗下旨赐死的意思。

为什么要杀死自己的大将呢?这是多方面参杂的结果。

以塑造结果的过程来看,岳飞是自己把自己杀死的,而用的是别人的刀。

一、第一把刀是宋高宗赵构在宋高宗赵构眼里,岳飞威胁并触犯皇权。

首先说威胁皇权。

南宋建制于南,定都于杭州,但其制度仍一沿袭北宋之策。

宋承唐末五代藩镇之乱,太祖陈桥兵变,黄袍加身,以殿前都点检之身夺后周之天下。

自建国始,太祖为了从体制上限制武将,效仿其黄袍加身,开创了使兵权完全集中于皇帝手中的枢密院——三衙制度。

杯酒释兵权的故事,正是太祖为后世历代帝王展示中国政治智慧的一部分。

一朝威名赫赫的大将,屡遭朝野贬黜。

宰相文彦博道出了其中的机密:“无他,朝廷疑尔”。

在这种慎武重文的国策下,有宋一朝当将军就注定有几分悲情的色彩。

威胁主要体现在两个方面:第一是功高盖主。

岳飞自1128年遇起兵到1141年遇害为止的十多年时间,率军同金国进行大小数百场战役。

复南京,克襄阳,定郑州,大败金军于颍昌,进军距汴京城外仅仅40里外的朱仙镇,达到连接河朔的战略目的,由南纵北,直入中原,这是一个不可复制的军事成就,历史上也只有像军一统淮河以北可与之媲美。

在这个过程中,由最初的几千零丁发展到绍兴五年整编各路人马后的十万人。

要知道当时宋军举国也不过20万人,而岳飞一人就统帅了全国一半的人马。

同样在这个过程中,岳飞由宣和四年真定军的小队长发展到绍兴六年的官职太尉。

臣有功不能不赏赐,敌在外不能不征讨。

所以既要赏赐岳飞又要壮大岳家军的实力。

而岳家军一军的壮大以及岳飞官衔的提升就是对宋高宗的隐性威胁。

最关键的是这个军前面有“岳家”两个字。

七百年后的同样是靠自己组建的湘军与太平军作战,其规模数倍于岳家军。

但二者的结局却南辕北辙。

原因是曾国藩懂得隐蔽锋芒,避免功高盖主,激流勇退。

但岳飞“不懂这个”政治哲理。

身为宋人,他没有看清国家的根本政策传统;身为人臣,他“不懂得”为官的生存之道。

这个悲剧的种子从建立之初就已经种下,从金国发迹之始就已生长。

曾对南唐使者说道:“卧榻之侧岂容他酣睡。

”况且对于宋高宗这个在乱世中捡来皇帝宝位而且还经历了一次险些丢掉皇位的军事政变的皇帝来说,这个已成为巨人的“爱国他人”,他必须除掉。

第二是攻城克地,将返。

公元1127年,北宋二年,南宋建炎元年,北宋首都汴京陷落,太上皇、钦宗以及皇室嫔妃宫女,文武百官共计14000多人成为金兵俘虏,被掳掠北上至金国。

宋徽宗第九个儿子康王赵构侥幸脱身,得宗室残余支持称帝于南京应天府,改国号建炎元年,南宋开国。

此后南宋朝廷打出“迎回二圣,一统北方”的旗帜。

这面旗帜是宋人的心声,但不是宋高宗的心声。

绍兴十年,岳飞率大军大败南进的军,与北方金军后方的义军相配合,分部迂回包抄,自率主力正面进攻,收复洛阳等京西战略重地,后在颍昌再败完颜宗弼,直逼北宋故都汴京,破金形势大好。

正当岳飞挥师渡河之际,宋高宗和秦桧向金求和,诏令各路宋军班师回朝,致使恢复中原计划。

宋高宗的这一圣旨有多方面的原因。

其一是手中的筹码分量已够,足以和金人乞和;其二是不愿打破和金国分治平衡的方略;其三是在第二点的基础上也是最重要的一点,一旦攻克金国,那靖康之难中被掳去的宋钦宗必将南归,天下谁主将是一个未知数,发生在的很可能会提前上演。

这里需要交代的一点是民间常说的“迎回二圣”在此时已不准确。

《宋史徽宗本纪》记载宋徽宗死于绍兴五年四月甲子,《金史熙宗本纪》记载死于天会十三年四月丙寅,二载虽有两日偏差,但可断定宋徽宗在绍兴五年死亡。

回到本文,金国人扣住宋钦宗不放有着重大的政治目的。

临终前写的《临终遗行四帅书》中,提出了要用(宋钦宗)“安坐汴京,以兄治弟”。

即用宋钦宗这张牌对宋高宗施压。

由于宋高宗是在徽钦二帝并没有死亡的情况下称帝自立的,所以一旦如果岳飞顺利克复北方,救回以宋钦宗为首的北宋皇室,那么天下将会出现相当难堪的一种局面,哥哥的归来将会使高宗以及整个南宋政权的合法性受到挑战。

岳飞的一路凯歌对整个南宋国家利益是一封捷报,但对宋高宗来说是一记警钟,制造这个威胁的人,高宗必会除掉。

况且此时战场之局面,岳飞率宋军一半精锐之情形,在高宗心里也不能排除岳飞拥兵自立,再现黄袍加身的可能。

在专制主义中央集权的制度下,天下是皇帝一个人的,皇权的利益高于一切,而一切内在外在的威胁因素都会被毫不留情的除掉。

岳飞的一腔复国热血使他没有洞察到这一点。

再说触犯皇权第一是违抗圣命,不听节制。

绍兴七年三月,宋廷解除了“中兴四将”之一刘光世的兵权。

高宗承诺将刘光世的部队交给岳飞整编,岳飞立即提出带兵十万出师北伐。

宋高宗临时变卦,拒绝将部队再交给岳飞。

高宗变卦的原因史书没有记载,但以皇权的谨慎与猜忌的特点,我们可以猜中其中的缘由。

但之后岳飞的表现却使整个宋廷出乎意料。

对于宋高宗的出尔反尔,岳飞十分愤慨,一怒之下,他以为母守孝为名径奔庐山。

岳飞此时奔走对当时的战局和政局的影响重大。

因为宋军打听到金兵即将南下的消息。

岳飞一走,中线防线将出现一个巨大的豁口。

虽然岳家军尚在,但代理岳家军的大将张俊听到岳家军士兵这样的答复:“朝廷使张侍郎代公,公不复还矣!张太尉以此辞疾,诸将往往或效之。

”大将张宪更是带头称病不理军务,其他将士也都效仿。

在高宗看来,这是以抗命来来要挟,《宋史高宗本纪》记载,张俊在向高宗汇报时说“岳飞积虑,专在并兵,奏牍求去,意在要君。

”短短的十六个字给高宗的内心阴影不可磨灭。

当时金兵的威胁尚在,解除其兵权的时机尚不成熟。

后在高宗再三下诏后岳飞返回朝廷并向高宗请罪。

高宗接受了岳飞的道歉,但是高宗的一席话却是很值得品味的。

“卿前日奏陈轻率,朕实不怒卿。

若怒卿,则必有行遣,太祖所犯吾法者,惟有剑耳!”高宗虽有隐忍,但其引用太祖的话以示警告,其真实语意可以看出一二,隐约之间已暗藏杀机。

岳飞一心只想尽快统一北方,但是宋高宗并不这么想,臣之于君,君第一考验的是臣子的忠诚度。

手握重兵的大将违抗圣命,这是将之大忌。

岳家军在岳飞离开后的表现,心思缜密的高宗恐怕为之胆寒,军队不知有朝廷,只知有统帅。

这笔账也为岳飞之死埋下了伏笔。

第二是介入立储风波。

立储问题向来是历代皇帝最核心最敏感的神经。

而对于宋高宗来说又是极为特殊的。

岳飞不止一次触犯宋高宗手中最特殊的皇权神经。

宋高宗在登基之初经历了人生中对其影响最大的“苗刘兵变”,正是这次兵变使宋高宗对武将尤为警惕,也正是这次兵变,使高宗受到惊吓丧失了生育能力。

尤为特殊的是在之前唯一的儿子已经夭折。

为了增加其执政的合法性,高宗把太祖一系下的两个后人过继到自己门下。

但没有立太子。

亲子早折,再无后人,使高宗的心态发生微妙的变化,立继子又随时可能会威胁其统治。

绍兴七年三月,岳飞觐见高宗。

岳飞提出早日立太子的建议。

《高宗系年要录》记载:风动纸摇,飞声战不能响。

岳飞之所以如此胆战以至于连话都说不清楚,我们可以从高宗的回答中得到答案,“卿将兵在外,此事非卿所当欲!”统帅近全国一半人马的大将对立储问题如此关心,这已经超越揭开皇帝个人隐私痛处的伤害度,而是触犯皇权的直接体现。

岳飞多次提及立储问题,是出于江山未稳,立储以稳人心的角度考量,是出于一个臣子对于一个皇帝,一个国家的忠诚角度出发,而一片忠心在高宗那里换来的是一片疑心。

二、 第是大臣首先是秦桧。

在这里点名一点,现在民间以及史学界广泛流传着秦桧是金国间谍的论调,这里不针对此认识展开辨识。

秦桧是不折不扣的求和论者,与岳飞为首的主战派针锋相对,这也是秦桧对岳飞下手的主要原因。

前文已经说过,秦桧没有最后杀死岳飞的权力,但其是除高宗外杀死岳飞的罪魁祸首。

秦桧自当上宰相后全面推行议和妥协、退让的对金政策,后来因为在朝中议和阻力过大,高宗迫于压力将秦桧贬谪出京。

小人之所以称为小人,是因为小人不仅要有手段还要会揣摩主上的意思。

秦桧把这一点表现的淋漓尽致。

秦桧能第二次复出任相与其在高宗面前大肆宣传议和之策并正中高宗下怀有很大关系。

岳飞针对秦桧的议和之言曾对高宗这样说道:“夷狄不可信,和好不可恃,相臣谋国不臧,恐贻后世讥议。

”岳飞公开发表秦桧之所以议和是因为他是间谍的论断,直接使秦桧下决心除掉岳飞。

在秦桧第二次任相期间,大肆卖官鬻爵,,岳飞这样公开多次与他唱反调的人他必会彻底铲除掉。

只有这样他才能完全推行其卖国求荣的乞和政策。

其次是大臣。

岳飞是南宋初“中兴四将”之首,与其他三人相比,他是年龄最小的也是被提拔速度最快的一位。

岳飞比张俊小17岁,比和刘光世小14岁。

其中张俊曾经是岳飞的老领导,正是在他的提拔下,岳飞得以崭露头角。

然而在最后为岳飞罗织罪名的主谋中,除秦桧之外的另一个人就是张俊。

张俊之所以如此就是因为岳飞触犯了他的既得利益,岳飞的快速崛起掩盖了他的光芒。

建炎三年张俊官拜节度使而岳飞则是正七品东京留守统制。

八年后即绍兴六年,岳飞则官拜太尉,成为南宋最高级别的武将。

短短八年时间,岳飞完成了其他三位老将用一生戎马生涯和心计换来的成就。

这种后来居上的气势是妒忌心产生于不平衡的根源。

与岳飞相比,张俊在战场的统军表现和战果则相形见绌。

他的提拔与重用并在解除兵权后能够安享晚年很大程度上依靠于他对高宗更“忠诚”,更听话。

这种“审视夺度”的贴切势必会与高宗一起站在岳飞的对立面。

绍兴十二年四月,宋高宗诏张、韩、岳三人入朝,升张俊,韩世忠为枢密使,岳飞为副使。

这名为升官,实际则为“拜官释兵权”。

首先宋高宗解除了韩世忠的兵权,将不可一日无帅,张俊则盯上了韩世忠的部队。

针对张俊欲瓜分韩家军,岳飞予以尖锐的阻挠。

这使得张、岳二人的关系彻底破裂,张俊对之愤恨不已。

在秦桧开始对岳飞攻击的时候,张俊暗中差遣岳飞部下王俊、王贵编造岳飞在淮西战役中抗旨不前的罪状,诬告岳飞与张宪谋反。

制造“莫须有”,不仅仅是秦桧,还有被正义刺伤的张俊。

三、最后行刑的就是岳飞自己岳飞正义、耿直,而这恰恰是高宗所赐的那杯毒酒,这是一个体制,一个时代的悲哀。

自太祖释兵权后,实行高薪安武的政策,节度使每月钱三千贯至一万贯。

这是什么概念,要知道当时宰相每月钱才三百贯。

南宋建国伊始,国家财政困难,大臣的俸禄都极大地缩减,而武将依旧原支。

这既是对时局用兵的需求,更是对政局稳定的需要。

高薪就是为了去除武将的政治野心。

是大唐中兴的第一功臣,素有再造大唐之功。

放眼中国历史也无人可比。

但的郭子仪懂得权倾天下的严重后果,在平定后过着穷奢极欲的“低调”生活。

纵然后世会有人讥议,但他明白这是换取生存的一种方式。

岳飞爱兵如子人人皆知,在军饷匮乏的年代,岳飞把自己的俸禄充当巨响,生活简朴,清廉自好。

而在宋高宗的统治时代,岳飞驾驭着帝国一半的军队,他越是廉洁,越会使宋高宗怀疑;越是正直,越会使秦桧怨恨。

一个武将不爱财,不贪色,关心立储问题,对于高宗这个特殊的宋代皇帝来说,这就是一个政治野心家。

即使没有野心也要铲除后患。

一代名将,最终不是战死沙场或,而是死于自己誓死保卫的朝廷,死于自己忠诚不渝的皇帝,死于把自己视为异类的同僚,这不仅使后人感到无比的悲痛和凄凉。

莫须有,岳飞的确死的不明不白而又冥冥注定,这或许就是莫须有的真谛。

岳飞是一个好将军,但不是一个政治家。

天平总是公平的,或许正是岳飞在军事方面才能如此突出,能打仗,打胜仗,才使他在政治上的敏锐性和洞察力有所短板。

在中央集权的封建皇权时代,正义有时恰恰会使自己成为那个时代的异类。

岳飞不懂政治,以为以自己一腔爱国之情可以救大宋于危难之间,可他却没有嗅到这犬彘之地的乌瘴恶气!绍兴十一年十月十三日,岳飞被投入大理寺狱中,主审何铸见证据不足,确为冤案,如实禀告秦桧,秦桧曰:”此上意也。

“后改用自己心腹主审此案,用尽手段岳飞三人也没有屈招一字。

绍兴十一年十一月,宋金和议达成,宋向金称臣,将淮河以北割让与金国,并每年向金供奉银、绢二十五万两、匹。

韩世忠对岳飞一案不服质问秦桧,秦桧答曰:”飞子云与张宪书虽不明,其事体莫须有。

莫须有,精短而干练,岳飞有罪无罪不是重点,莫须有就是必须要有。

绍兴十二年腊月二十九,中华民族英雄被害,“宋亡”。

在这个环境里,岳飞无法生存。

张宪曾经问岳飞,什么时候天下才是太平的,岳飞答曰:“文臣不爱钱,武将不惜命,天下当太平。

”当下,我们更多听到看到的是借岳飞之死来看为仕之道,学习生存技巧,这或许,又是我们这个时代的悲哀。

绍兴十二年腊月二十九,行刑当日,杭州城漫天大雪。

八百多年后,雪依旧,岳飞,依旧是一个异类。

撼山易,撼岳家军难,撼正义难!文臣不爱钱,武人不惜命,天下当太平。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。