是一个气场很弱的老好人,却爱上了史上最强势的女人。

也许正是性格反差产生的引力,或者是当年的还未曾蜕变成后来的武则天。

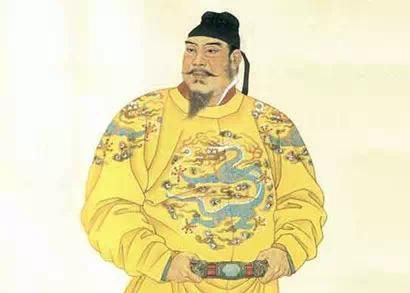

总之,作为中国历史上唯一的女皇的丈夫,李治一生都很无奈。

若非他的软弱善良,步步忍让,历史上或许也不会出现一代女皇武则天了。

永徽之治 因为李治本性善良,又有些优柔寡断,所以并不是的理想人选,一生也没有什么大的作为。

幸好他的父亲唐太宗为他留下了丰厚的基业,又有、褚遂良等得力忠臣辅佐,才在即位初期维持住了太宗留下的局面,使得朝野上下呈现出一片治世的光景,因为高宗在位前六年年号为“永徽”,所以也称其为“永徽之治”。

唐太宗是一位非常具有开拓精神的英主,在位时期创建了各种制度,完善了唐王朝的官僚体制。

而李治虽然才能远不及其父,却并不是之君,虽然见识不高,做一个守成的君主倒也可以胜任。

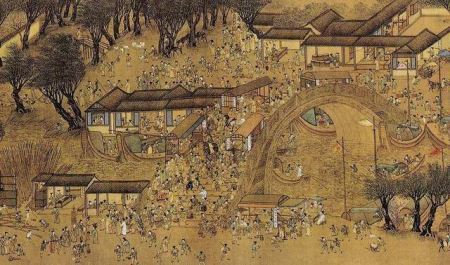

网络配图 即位之初,高宗李治和那一班臣子谨守太宗遗训,继续执行太宗制定的各项政治经济制度,并且牢记“水能载舟亦能覆舟”的道理,关心民生疾苦,,在即位时便对群臣宣布:“事有不便于百姓者,悉宜陈,不尽者更封奏。

”每天,高宗都要接见刺史,向他们询问百姓的生活状况,以便及时调整政策,并且以身作则,崇尚简朴。

高宗一生没有什么特别的癖好,既不经常外出围猎,也不到处搜罗珍奇异宝。

为了防止手下官员进献宝物,他还特意下令:“自京官及外州有献鹰隼及犬马者罪之。

”所以,李治统治初期,天下一直太平无事,人民,据史书记载,人口从贞观年间的不满三百万户增加到了三百八十万户。

唐高宗在位时期,朝鲜半岛高句丽、百济和新罗三权分立。

高句丽与百济联军攻打新罗,新罗便派人向唐高宗乞援。

于是,唐高宗先后两次发兵出击高句丽和百济。

到了龙朔三年(663),的大将在白江口打败了日本与百济的联军,并且一举灭了百济国,迫使百济的国王逃向高句丽。

总章元年(668),唐军和新罗联军一起又攻占平壤,高句丽随之灭亡。

朝鲜半岛至此全部臣服于唐王朝。

除此之外,在高宗即位不久,西突厥阿史那贺鲁破乙毗射匮可汗,自号沙钵罗可汗。

永徽六年(655),唐太宗派大将程知节西击沙钵罗可汗,开始向西域用兵,直至显庆二年(657),唐大将等大破西突厥。

沙钵罗本想逃往石国(今乌兹别克斯坦首都塔什干一带),结果在途中被擒,西突厥灭亡。

唐高宗遂在当地设置了昆陵、蒙池二都护府。

次年,徙安西部护府于龟兹(今新疆库车)。

所以,的版图,在高宗统治期间达到了最大,东起朝鲜半岛,西邻咸海,北包贝加尔湖,南至越南横山,一直维持了三十二年。

所以,如果说唐高宗一生都了无作为,也是不公正的,只不过高宗统治后期的局面,政局大都是靠武则天主持的。

爱上一个不该去爱的人 唐高宗李治和武则天之间的爱情,严格意义上讲是违背伦理道德的,因为论辈分,李治应该喊武则天一声庶母,武则天原本是唐太宗的妃子,比李治要长一辈。

那么,李治怎么会爱上父亲的妃子呢?这就要从唐太宗生病说起。

武则天进宫的时候,唐太宗已经垂垂老矣。

加之朝廷中风传“帝传三世,武代李兴”的谣言,使得唐太宗想除掉武则天,幸好武则天聪明,以苦肉计博取了唐太宗的信任,逃过了一劫。

但之后,唐太宗对她一直敬而远之,所以武则天一直不受宠,只是个小小的才人。

网络配图 在唐太宗晚年病重的时候,孝顺的李治经常侍奉床榻,偶然的机会便结识了武则天,并且一见钟情,不能忘怀。

武则天本来以为没有出头之日了,无意间邂逅了太子李治,看到他眉目之间流露出的温情,便意识到这是一个绝处逢生的机会。

两个人正值情窦初开的年龄,,便擦出了火花。

李治也不管父亲怎么想了,直接和武则天私通起来。

但是,唐太宗驾崩之后,按照规定,武则天没有生子,就要被发往感业寺做尼姑。

武则天不甘接受如此的命运,一生,天天与相伴。

于是,她便频频向李治暗示,李治本来就心软,早已坠入了武则天的温柔乡,便不顾外界的,三天两头地跑去感业寺与武则天幽会。

每次总是相见时难别亦难,武则天一定会拉着他的衣袖哭得,甚惹人怜。

但是要将先帝的遗孀娶回家,这可是违反祖制的,肯定会召来一片反对声。

正当李治为此苦恼的时候,知道了这段艳遇。

她本来正在与争宠争得不可开交,便想到了一招借刀杀人之计,主动提出将武则天接回宫,以此来对付萧淑妃,自己坐山观虎斗,等到她俩两败俱伤之际,便坐收渔人之利。

可是她太低估了武则天的手腕,反而引火上身。

武则天回到后宫之后,很快就博得了高宗李治的专宠,并且不惜掐死自己的亲生女儿来构陷王皇后,加上巫蛊之术的罪名,将王皇后和萧淑妃都送进了冷宫。

后来,高宗念及旧情,曾想将王皇后和萧淑妃放出来,却被得知消息的武则天提前一步斩去四肢,泡在酒中,称之为“骨醉”,可怜两个千金之躯的弱女子就这样被活活折磨而死了。

此事之后,高宗对于武则天的阴毒也有些忌惮了,想起当初那个楚楚可怜的武媚娘,高宗只能感叹自己识人不明了。

剪除了后宫中的两大强敌之后,武则天顺利登上了后位,但是,后宫的天地已经不能满足她的野心。

武则天从小被当男孩子养大,饱读诗书,博通经史,对于朝政非常关心。

起初她常向高宗提出一些施政建议,高宗觉得这个女子颇有见识,还很乐意听取她的意见。

渐渐地,他发现这个女人野心十足,回想起父亲在世时那个谣言,他有些害怕了,便一度产生了废后的念头。

武则天本来就不受关陇贵族集团喜欢,宰相便帮助高宗一起拟定废后的旨意,结果墨迹还未干,消息灵通的武则天便闻讯赶来,阻止了他们的计划,并且设计将上官仪一族灭门。

这件事后,高宗更加知道了武则天的手段狠毒,便不敢再压制她了。

因为他素来有眼疾,不便长期批阅奏章,就干脆将政事交给了热衷政治的武则天,看到武则天将政事处理得井井有条,高宗觉得也不错,干脆想,就这样吧,我也乐得清闲。

被架空的皇帝 对于丈夫的忍让包容,武则天则是,野心进一步膨胀了。

她不满足于当个能干的贤内助,而是希望像真正的皇帝一样君临天下,让整个唐朝臣服于她,承认她的能力。

不过,当时她还没有公然称帝之心,便撺掇唐高宗和自己一起封禅泰山,借机给百官赐爵加阶,笼络人心。

当时,因为武则天经常陪伴高宗一起处理政务,朝廷官员便将二人并称为“二圣”。

网络配图 后来,高宗得了头风病,常常,不能外出接见官员,眼疾也进一步加重,几近失明。

鉴于自己的身体状况实在难以操持政务,高宗便有了让皇后摄政的想法。

武则天早就等这句话了,可是宰相郝处俊坚决反对,并向高宗进谏道:“陛下奈何以高祖、太宗之天下,不传之子孙而委之天后乎!”意思就是说,你这个不肖子孙,难道要把祖宗基业拱手让与别人吗?这迎头棒喝似乎让高宗清醒了不少,便收回了这个念头。

武则天得知此事后,对这个碍手碍脚的宰相恨得牙痒痒,便召集了一些“文学之士”撰《列女传》、《臣轨》、《百僚新戒》、《乐书》共千余卷,并且密令参决百官疏奏,以分宰相的权力。

不久,高宗下诏:“朕方欲传位皇太子,而疾速不起,它申往命,加以等名,可兹为孝敬皇帝”。

并且诏谕天下,由武后摄政。

于是,在676年十二月,武则天正式统领国政,改元仪凤,布施大赦天下。

由此直至高宗驾崩,朝政一直掌握在武则天手中。

而唐高宗只是空有皇帝之名,虽然在位三十多年,但后来的朝政都是由武则天代为主持的。

作为一个女性,武则天在治国上表现出来的才能并不亚于男人,甚至比很多男人更为英明。

在高宗驾崩之后,武则天对自己的几个亲生儿不甚满意,便干脆自己当起了皇帝。

最终,她用自己的文治武功和一代盛世证明了女人也可以做皇帝,而且比很多男人要更圣明,在中国历史上创造了前无古人后无来者的奇迹。

但是,作为一个妻子,她的强势和对家庭亲情的漠视,则让丈夫李治非常不满而又无可奈何。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

唐懿宗李漼:一生欢游无度用人无方的无能帝王

虽然当了,但对上朝的热情明显不如饮酒作乐,宫中每日一小宴,三日一大宴,每月在宫里总要大摆宴席十几次,除了饮酒,就是观看乐工优伶的表演,哪怕是外出游幸,也都会带上这些人,他仅在宫中供养的乐工就有五百人之多,只要他高兴,就会对这些人大加赏赐,动辄上千贯钱,在宫中腻烦了,他就会随时临幸长安郊外的行宫别馆。 由于他来去不定,行宫负责接待的官员随时都要备好食宿,音乐自然也不能缺少,那些需要陪同出行的亲王,也要经常备好坐骑,以便随时可能的行动,搞得大家。 据《》记载,唐懿宗每次出行,宫廷内外的扈从多达十余万人,费用开支之大难以计算,这已成为国家财政的一项沉重负担,对于唐懿宗的“游宴无节”,担任谏官的左拾遗刘蜕提出劝谏,希望皇上能够以国事为重,向天下展示出体恤边将、关怀臣民的姿态,减少,对此,唐懿宗根本听不进去。 咸通四年(公元863年)二月,唐懿宗竟将高祖献陵以下到宣宗贞陵,十六座帝陵统统拜了一遍,“拜十六陵,非一日可了。”(《资治通鉴》语)在他的表率作用下,大唐的整个官场都弥漫着穷奢极欲、醉生梦死的风气,“瑶池宴罢归来醉,笑说君王在月宫。”(),正是对这一世态最好的描绘。 唐懿宗的昏庸,不仅仅在于欢宴游乐,还在于用人上,归纳起来,他是用人如盲,用人无方,即位之初,他就罢免了刚任命不久的宰相令狐绹,而改任白敏中,白敏中虽是前朝老臣,但在入朝时不慎摔伤,一直卧病在床,三次上表请辞,他都不批准。 白敏中有病不能上朝,正中他下怀,可以借故不理朝政,和其他的宰相朝会讨论政事也是敷衍了事,右补阙王谱说:“白敏中自正月卧病,已经有四个月了,陛下虽然也和其他的宰相坐语,但未尝有到三刻(古代一昼夜为一百刻)的,这样,陛下那有时间和宰相讨论天下大事呢?”这番话使唐懿宗很不舒服,竟要把王谱贬出朝廷去任县令,给事中郑公舆认为王谱是谏官,论事不应当贬斥,唐懿宗就将此事交给宰相复议,那些宰相不顾国家体制,认为王谱不仅是对皇上劝谏,也涉及到宰相白敏中,竟然同意将王谱贬职。 唐懿宗在位期间,走马灯似的一共任用了二十一位宰相,由于他对政事兴致不高,宰相的事务性权力还是很大,是可以发挥很大作用的,但因唐懿宗用人如盲,用人无方,大多数宰相不是碌碌无为之辈,就是、为人不堪之辈。 譬如,咸通初任宰相的杜悰,就是个尸位素餐,外号叫“秃角犀”的人;又譬如,咸通五年任宰相的路岩,就是个拉帮结派,招纳贿赂,奢肆不法的人,一个叫陈蟠叟的官员向懿宗报告:若抄边咸(路岩的亲信)的家,可佐助国家两年的军费,却被懿宗痛斥了一番,从此更是无人敢言,路岩和稍后任相的驸马都尉韦保衡沆瀣一气,二人“势动天下”,当时人称他们为“牛头阿旁”,意思是像厉鬼一样“阴恶可畏”,宰相的贪污堕落已经到了相当严重的程度。 长安城的居民把其中曹确、杨收、徐商、路岩等几个宰相的姓名编了一首歌谣:“确确无论事,钱财总被收,商人都不管,货赂(路)几时休?”宰相的尸位素餐,贪污堕落,更加重了大唐王朝的统治危机。 与唐宣宗爱惜官赏,不轻易授人不同,唐懿宗对于官赏毫不在乎,他赏人官职、赐人钱财,常常是兴之所至、随心所欲,伶官李可及,善音律,尤能转喉为新声,音辞宛转曲折,听者忘倦,长安市井的商贾屠夫,就像如今的追星族一般模仿他,当时称为“拍弹”,如今叫作“粉丝”。 唐懿宗的爱女同昌公主死后,他谱写了《叹百年舞曲》,词语凄恻,闻者涕流,使皇帝的思念之情深受抚慰,唐懿宗因此很宠爱他,把他封为威卫将军,授予伶官朝廷官职,这是从没有的先例。 唐太宗时期,对工商杂色之流的任职做了严格限制,对这些人仅限于赏赐财物,从来不准超授官秩,想授予一个乐官王府率的职务,也因为遭到谏官的强烈反对而改授地方官职,唐懿宗授予李可及朝廷官职,宰相也提出过意见,但他根本不听,李可及的儿子娶妻,唐懿宗赐他二银樽酒,其实里面不是酒,而是“金翠”。 随意破坏固有取士规矩,是唐懿宗理政昏庸的一个重要方面,科举取士是唐朝以来最为士子看重的入仕之途,尤其是进士科在唐朝享有崇高的声誉,故唐人有所谓“三十老明经,五十少进士”之说,本来每年春天由礼部负责考试选拔进士,但是唐懿宗时期,他的亲信则不需要参加礼部考试,可直接以“特敕赐及第”的方式被授予进士出身,皇帝的敕书代替了礼部的金榜,给科举取士带了个“开后门”的坏头,因为皇帝的恩宠而“登龙门”,也因此成为唐懿宗时代人们嘲讽的话题。 唐懿宗的昏庸也体现在他对佛教的崇佞上,在他的倡导下,佛教的发展比唐宣宗时更迅速,大规模的法会空前兴盛,佛寺中的诵经声响彻长安上空,唐懿宗崇佞佛教的高潮,是举行超过时期的法门寺迎奉佛骨活动。 咸通十四年(公元873年)三月,群臣一致反对唐懿宗下达的迎奉佛骨诏书,大臣们认为,此举不但劳民伤财,而且还有宪宗迎奉佛骨后暴死的前车之鉴,是不祥之举,唐懿宗对此充耳不闻,他对大臣们讲:“朕能活着见到佛骨,就是死了,也没有留下遗憾了!” 这次迎奉佛骨从京城到法门寺,沿途禁军和兵仗绵延数十里,场面之壮观,规模之宏大,远远超出了宪宗皇帝的规模,甚至超过了皇帝主持的祭天大典,四月八日,佛骨舍利迎入京城,在宫中供奉三天后,唐懿宗允许送到京城的寺院让百姓瞻仰,虔诚的信众不惜点燃自己的手臂或者在头顶上燃香奉礼,富豪之家则举行法会,在法会上,他们甚至以水银为池,以金玉为树,招集高僧大德,又请来戏班子载歌载舞,相互斗法,宰相以下朝廷百官也竞相施舍金帛,数量相当可观,这次迎奉佛骨持续时间相当长,直到即位后,才把佛骨送归法门寺。 唐懿宗如此坚决地迎奉佛骨真身舍利,用他的话说是“为百姓祈福”,实际上是为自己祈求平安,更具讽刺意味的是,佛骨真身舍利并没有给他带来福荫。 佛骨迎入京师不久,他又一次病重,七月十六日,懿宗皇帝已经“疾大渐”,无力回天了,难怪有史家评价说:“佛骨才入于应门,龙已泣于苍野。”意思是说,唐懿宗迎奉的佛骨刚刚进了宫门,载着他灵柩的丧车就已伴着众人的哭泣到了墓地。 咸通十四年(公元873年)七月十九日,四十一岁的唐懿宗在咸宁殿结束了他骄奢淫逸、昏庸无能的一生,这时,大唐王朝末世的挽歌已经隐约可闻了。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

解析“杀神”白起为什么被称为千古第第一次世界大战神

,到底何方神圣,为何要称他为千古第一战神? 其实,白起是生于战国时代,一个人才汹涌的时代。白起是战国时期的秦国人,一个非常有名的秦国大将,被封为著名的“武安君”,一生致力于为秦国征战,却从未打过败仗!这是将他称为第一战神的第一个主要原因。网络配图 除此之外,白起有勇又有谋,在秦国与六国的许多战争中,立下前所未有的战功,让六国的军民闻风丧胆,与著名的、、并列为,而白起更是位于首位,这是称其为千古第一神将的第二个原因。在白起之前,从未出现如此神勇的大将,此名号他当之无愧。那白起究竟做了什么?我们慢慢来说。 首先,我们都知道,是历史上第一位统一中国的,他一生致力扫平六国统一天下,最终他做到了。 可是,为什么秦始皇能做到,其他曾经称霸中原的国家的君主没有做到呢?除了秦始皇本身的雄韬伟略之外,一个重要原因就是秦始皇站在了“巨人”的肩膀上。 这“巨人”那就是功绩显赫的秦国先祖了。从春秋时代开始,各国开始不受周天子约束,纷纷扩张自己的诸侯国,并且不断。在这样的时代背景下,秦国从一个西部蛮夷小国家开始发展,不断壮大。 可是由于春秋时期,秦国地处蛮荒之地,不在中原,制度礼节等都很落后,导致人才欠缺,两三百年来一直没能像晋国齐国那般称霸。可是,到了战国时期,这一切都改变了,因为一个人的变法,就是!商鞅死后,秦国一直沿用变法后的制度,更加强大。网络配图 秦国很早就意识到,需要扩张,就需要人才。所以,秦国多年来深知自己国家缺乏人才,一直引进其他国家的人才,也立下了许多战功。这时候,一个比以往将军都要厉害的人才出现了,就是秦国本地人白起! 攻打韩国,一战成名。 白起出身时,秦国早已十分强大,可是雄心勃勃的秦国渴望图谋天下,白起就在这求才若渴的时代登上历史舞台。秦昭王十四年,白起率军攻打韩国新城,可当时白起只是一名普通将领。当时韩魏赵被称为三晋,是因为从晋国中分裂出来。 虽然三晋之间有很多利益纠纷,战争也经常有,可是三晋处于唇寒齿亡的关系,所以魏国大兵支援韩国,共同抵御强大的秦国。这是,秦国未能攻破韩国的新城,秦国丞相大胆举荐默默无名的白起为主将。网络配图 白起上任后,马上改变以往将领的策略,采用先用小部队引敌前进,再用主力部队绕到敌军后方进行包围的战术,结果白起将韩魏联军包围在伊阙,斩杀联军二十四万人并俘虏敌军主将!二十四万军队可是一个非常大的数字,此战让白起一战成名,更让韩国再无还手之力。 之后,白起不断升官,又一次带领大军进攻魏国,一路,魏国毫无还手之力,攻克了魏国六十一座城池。此战的战略意义更是重大,不仅让先前称霸却渐渐衰微的魏国彻底失去崛起的机会,之后不断任由秦国宰割,更是让处于西部的秦国打开了战略出口,使得秦国得以向东方进军,向东窥探中原并夺取天下的战略地位从此明朗。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

标签: