阿史那社尔突厥人,同时也是名将,生于404年,死于655年,归顺唐朝后多次出征,战功累累,获封将军。

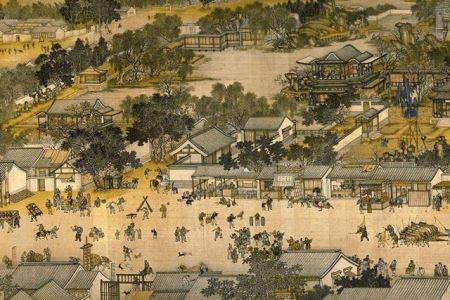

那么阿史那社尔将军是一个怎样的人呢? 图片来源于网络 阿史那社尔十一岁时就相当聪明,并且别任命为突厥的首领,社尔担任突厥首领十年从不征收赋税,老百姓很是爱戴他,为他为什么不收税,让自己的生活更富足一点,社尔只是淡淡说了一句“老百足,他就和满足了”,有这样的人作为首领,是百姓之福。

薛延陀等部反叛后,经过一系列斗争,社尔不敌,635年,率部内附唐朝。

入朝后的社尔被封为左骁卫大将军,不久又将嫁给他,做起了驸马。

阿史那社尔将军是一个很廉洁谨慎的人,据史料记载,在平定高昌过后,唐军将领都私自窃取战利,而社尔严于律己,没有接到命令便什么都没拿。

即便是后来接到旨意,也只是拿一些别人剩下的或者看不上的,唐太宗对他这份品质非常欣赏,赐给了他宝刀和锦缎,并升了职。

阿史那社尔将军和契苾何力是同一时期的人,他们同为少数名族首领,同时又是唐朝名将,为唐朝的统一出一份自己飞力。

社尔后来又平定龟兹,获封了其它称号。

655年,社尔去世,陪葬昭陵,他的坟墓被修成葱的的形状,用来表现他平定龟兹的功绩。

阿史那社尔将军的介绍就是这样。

阿史那社尔的故事 隋唐之际,北方有一个尊贵的阿史那社尔姓氏。

他们家族统治着茫茫大漠,是辽阔草原的霸主,是突厥帝国的王族。

他们建立的帝国极盛时东至辽河,西至咸海,雄兵数十万,与中原王朝战火不断。

阿史那社尔的故事要从唐朝说起。

阿史那社尔是突厥王子,他青年时期起伏跌宕,后来毅然投入大唐的怀抱。

为天朝戎马一生、至死不渝,是唐朝时期少数民族军事将领之一。

那么阿史那社尔为何要入唐朝呢,入唐之前阿史那社尔的故事是怎样的呢? 图片来源于网络 阿史那社尔原为突厥罗可汗次子,他在部落实行宽松的政策休兵养民,为官十年未征赋税。

在公元626年曾出兵相助漠北等部落却被薛延蛇打败。

在西突厥内部混战、咄陆可汉兄弟相互争位之时乘机前去诈降,然后突然引兵攻打西突厥。

攻占西突厥近一半土地,俘虏十余万人,自称都布可汗。

在其势力强大之时仍不忘薛延蛇反叛之事,一心复仇却以失败而终。

被逼无奈之下于贞观九年率众东行,归附大唐,被授予左骑卫大将军,从此之后一心拥护大唐,为大唐立下。

阿史那社尔的故事中还提到贞观二十三年五月,唐太宗去世,阿史那社尔有感于太宗与自己的深厚情谊,请求以身殉葬。

太宗却早已立下遗嘱任命其为右卫大将军。

阿史那社尔曾与唐朝为敌,归顺以后却对唐朝忠心不二,临阵奋勇屡建功勋。

阿史那社尔功绩 阿史那社尔唐太宗的小叔子,衡阳公主的丈夫,他是一位突厥首领,但同时也是唐朝的名将,多次带兵出征,并且取得胜利。

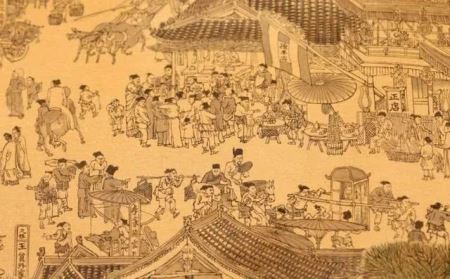

那么阿史那社尔功绩都有哪些呢? 图片来源于网络 阿史那社尔是突厥的首领,他当首领时从不征收百姓的赋税,只要百姓过得富足,他便很满足,所以作为首领社尔是成功的,但是在后来的叛乱中,社尔执意攻打薛延陀,导致百受战乱之苦,最终带领部众内附唐朝,要评判他的功绩得从唐朝开始。

要说阿史那社尔功绩主要有两个,一个是平定高昌,一个是大败龟兹。

640年,已是驸马的社尔跟随一起平定高昌,在这次战役中,唐军取得完全的胜利,唐军围困了高昌城,高昌国王投降,自此高昌国灭亡。

这是阿史那社尔的一大战绩,645年再接再厉,社尔远征高丽句,交战过程中虽然多次被流矢射中,但是社尔拔掉箭,继续前进,最终。

且在平定过程中遇薛延陀入侵,社尔联合薛万彻等人一鼓作气,将薛延陀也一起平定了,可谓一箭双雕。

再就是大败龟兹,在与龟兹的作战中,社尔命令将领假意撤退将敌军引入陷阱,大败龟兹军。

经过数十日的追击和攻城,终于将龟兹大城攻破,生擒龟兹王。

此次攻灭龟兹是社尔立下一大战功且对周围西突厥、于阗产生威慑作用,争相送驮马和军粮。

阿史那社尔评价 阿史那社尔又名阿史那社尔氽,是突厥处罗可汗次子,是唐朝时期最著名的少数民族军事将领之一,那么世人对阿史那社尔评价如何呢? 图片来源于网络 贞观二十二年阿史那社尔率军攻打西突厥立下汗马功劳,刻石纪功而还,使得唐朝势力延伸到西域的纵深地区,开辟了通往西域的南路交通要道,太宗授予阿史那社尔在军中穿金戴银的特权,但阿史那社尔没有接受。

太宗闻后叹息道:二将优劣,不复问人矣。

这是太宗对阿史那社尔评价的内容。

那么史臣们对阿史那社尔评价又是如何呢? 史书记载,阿史那社尔虽曾经与唐朝为敌,但在归降后对唐朝忠心不二,临阵奋勇。

入朝为驸马后更是,征战四方,屡建功勋。

还为重开做出了重大贡献。

在他身上人们可以看到中华民族的传统美德。

他当官时非常清廉,生活也非常俭朴。

虽然立下汗马功劳但从不居功自傲,总是以礼待人。

当时的史臣们对阿史那社尔的一生推崇有加,评价道:历代武臣,壮勇出众者有诸,节行励俗者鲜矣。

此外还有人对阿史那社尔评价相当的高。

他曾说道:如冯盎智勇守节,社尔廉慎知足,苏尼失恩惠,史忠清谨。

他率兵攻破吐蕃、谷浑,是他的英勇。

,是他的忠心。

不解万均官,恕也。

阻延蛇之亲,智也。

舍高突勃之死,识也。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

大唐三朝元老李勣,对武氏代李却无动于衷

能够行走在大唐权力核心的人物,个个智商都不低。他们有的忠厚实诚,有的机敏通透,有的左右逢源,有的唯利是图。 而李唐三朝重臣李勣,称得上一个世事洞明、人情练达的人物。 李勣,原姓“徐”,名为徐世勣。因为是初唐王朝的忠实拥趸者,被高祖李渊赐予“李”姓,又被称为李世勣。后来,为了避讳唐太宗李世民而改名李勣。这个祖籍曹州离狐的豪门之后,在大唐初年叱咤风云、战功赫赫,成为毫无争议的红人。 “家多僮仆,积粟数千钟”的优裕家境和父亲“盖皆好惠施,拯济贫乏,不问亲疏”的性格特征深深地影响着李勣。生长在豪门深宅里,少年李勣淡看功名,不逐利禄,体恤下人。从小看到老,李勣少年生活的印记,影响了他的一生。 生逢乱世,人的命运犹如一枚漂泊的浮萍。隋炀帝大业末年,尚未加冠的李勣就近加入反抗隋炀帝暴虐统治的(起兵于今河南省滑县东南)。 面对乱世风雨中成长起来的瓦岗军,为了军需粮草,常常骚扰百姓。李勣心里很不舒服,劝说瓦岗军首领翟让不要劫掠当地的财物。翟让起兵于滑县一带,当地百姓可谓衣食父母,行劫掠之事,情理不通。在李勣的规劝下,翟让收起锋芒。 道义的力量有时候微乎其微。瓦岗军的军需实在没有来路,翟让后来在荥阳、梁郡、汴水等地依然盗窃舟船,抢劫掠商旅,留下了很不好的名声。 不久,名将率领两万多部下围攻瓦岗军。面对来势凶猛的隋将,翟让认为瓦岗军没有胜数,难敌隋军,准备逃跑。 部队就是用来打仗的,李勣坚决反对翟让的做法。 。李勣率领瓦岗军主力,去迎击张须陀。 能人干什么都能行,李勣避开张须陀的锋芒,诱敌深入,采用伏兵袭击的战术,打得张须陀摸不这头脑。加上张须陀勇而无谋,骄纵自大,心浮气躁,让李勣打得,两万将士全部折损。 识时务者为俊杰,李勣能够准确判断局势,为未来开辟一条成本最小的道路。 在瓦岗军大败隋朝军队的时候,蒲山公李密等人兵败逃亡。 李勣认为,看似李密现在败走麦城,吃了一时败仗,但他在民间的声望依旧很高,日后一定会,成为一匹惊艳历史的黑马。 态度,有时候是风险最小的政治投资。 李勣劝说翟让,主动亲近李密,加入李密麾下。利用李密的声望来发展自己。 大业十三年(617年),李密遭到隋朝江都通守讨伐。李勣出奇制胜,在洛水大败气势汹汹的王世充。 为了彻底割断隋军的筋骨,李勣在隋朝军队救济不足的时候,攻下黎阳的粮仓,给隋军来了个。既能在正面战场上胜利,又利用粮草招募新兵,李勣人生的亮色闪射出耀眼的光彩。 靠着智慧,李勣逐步走向前台。 在李密归顺的时候,李勣接手了李密当年的地盘。 眼看着大唐的旗帜高高飘扬,李勣完全可以用李密的地盘邀功领赏。但是,李勣坚持将土地归还给李密,希望李密自己去献地。 那时候,李密的心里已经贴近李渊。他把李勣的做法如实报告给了唐高祖李渊。 没有眼光怎么能够识别人呢?在李渊看来,李勣的这种做法完全符合做人之道——厚道。他夸奖李勣:“感德推功,实纯臣也”。 随后,李勣被授黎州总管,封莱国公,并获得赐姓“李”,“附宗正属籍,徙封曹,给田五十顷,甲第一区”。 不同的人秉持不同的生存法则。“纯臣”李勣面对朝堂的纷争时,拿出了自己那颗玲珑之心。为自己的利益,他必须从长计议。 唐高宗李治产生废掉王皇后而立武则天为后的心思时,担心群臣反对,李治先征求近臣李勣等人的意见。 李勣称病,没有急于表态。他知道这是一个棘手的问题。 诸遂良等人和高宗李治争执不下,朝廷气候出现问题。 然而,李勣不得不直面这个问题的时候,他回答:这是您的家事,何必在乎别人的意见呢。 无智慧,不政治。李勣的回答很具韬略。 李勣有功于李唐,从情感上看,他不希望有人伤害李唐的肌体。但是高宗产生了废立皇后的想法,李勣选择了不明确表态。 669年(总章二年),李勣走完了自己的人生旅程。李治为此罢朝七日,让他陪葬在父亲李世民的身边。享受了荣华富贵。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

平阳公主为大唐打下千里江山,“娘子关”因她而得名

今天小编为大家带来了一篇关于的文章,欢迎阅读哦~ 说到历史上最强盛的朝代,自然首推大唐。前不久热播的《长安十二时辰》,再一次引发了人们对盛唐的向往。是继之后的又一个,他的建立过程也相当的不容易。隋末天下大乱之时,身为表兄弟的唐国公李渊,也起兵举事,并最终夺得了天下。在李渊打天下的过程中,他的儿子们立下了。长子常年在他身边,协助他处理政务;次子李世民领兵在外,为大唐立下了汗马功劳。 有这么两个能力过人的儿子,李渊想不得天下也难。在男尊女卑的封建时代,历史往往是男人的舞台,许多有功劳、有故事的女性被埋没在了历史长河之中。李渊的第三个女儿、平阳公主李秀宁,就是这样一位传奇女性。在中国传统的纲常伦理中,女子似乎就应该待在家里相夫教子。但李秀宁的出身和所处的时代,注定了她不可能像其他女子一般的平凡,所以这才有了我们今天要讲的故事。 隋炀帝大业十三年(公元617年),唐国公李渊准备起兵,暗中召回身在长安的女儿和女婿柴绍。但李秀宁却不顾丈夫的担忧,坚持留下来伺机而动,并催促丈夫立即返回太原协助父亲。柴绍走后,李秀宁便开始女扮男装,并自称“李公子”。李公子将家产变卖救济灾民,并从灾民中募兵,迅速拉起了一支近千人的队伍。不久之后,李渊正式起兵的消息传来,李秀宁意识到:自己需要继续扩充队伍。 此后李秀宁四处联系反隋义军,并将他们中的许多队伍收编。眼看李秀宁已经坐拥几万大军,隋朝再也无法坐视不管,多次派兵攻打。但隋朝的军队却,反而让李秀宁顺利地攻占了户县、周至、武功、始平等地,实力大增。虽是女儿身,但李秀宁治军严明,与百毫无犯,因而士兵和百拥护她,称呼她为“李娘子”,她的这支义军也得名“娘子军”。娘子军的规模曾超过7万人,隋朝名将屈突通也连吃败仗。 起兵第三年,李渊的主力就已经渡过黄河进入关中了,李秀宁此时已经占据了半个关中、地方千里。为了攻下长安,李秀宁将自己麾下一万多精锐全部交给弟弟李世民,姐弟二人合兵一处攻下了长安城。彻底占据关中后,李渊称帝建国,封能征善战的李秀宁为“平阳公主”。此时的李唐四周强敌环伺,李世民费时两年消灭了霸王薛举和凉王,此后便将兵锋指向了中原。 为了给李世民创造安定的后方环境,平阳公主领兵回防老李家的山西大本营,驻扎在苇泽关。平阳公主驻守在这里,其他势力的军队都不敢来犯,所以苇泽关也因她而改名为“娘子关”。但历史不会给女性公平的对待,自攻下长安后,史书上就再也找不到平阳公主的事迹了。直到唐高祖武德六年(623年),她的死讯传来,史书上才重现她的身影。而记录她的死讯,也并非是想纪念,而是因为礼仪制度。 平阳公主去世后李渊很是伤心,为她征调长安铁甲军,“前后部羽葆鼓吹、大辂、麾幢、班剑四十人、虎贲甲卒”为她下葬。但是迂腐的礼官却持反对意见:女人下葬用鼓吹与古礼制不合!李渊当场大怒道:“鼓吹,军乐也。往者公主于司竹举兵以应义旗,亲执金鼓,有克定之勋。周之文母,列于十乱;公主功参佐命,非常妇人之所匹也。何得无鼓吹!”李渊破例以军礼下葬平阳公主。 但仅仅以军礼为她下葬还不够,李渊还为她上为“昭”,史称“”。在谥法中,明德有功曰“昭”,可见身为父亲的李渊对她的肯定。平阳公主的能力和威望,如果不是因为女儿身的羁绊,不会输给同胞兄弟李建成和李世民。试问,如果平阳公主不早逝,李世民还敢在玄武门发动政变吗? 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

标签: