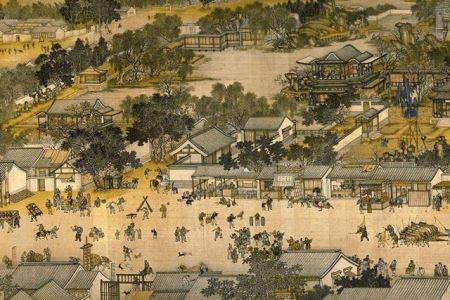

司马迁简介 西汉盛世汉武帝刘彻时期伟大的史学家

字子长。

左冯翊夏阳(今陕西韩城)人。

父司马谈,建元、元封之间任太史令,是一位具有多方面修养的学者。

他在《论六家要旨》中,对以来的“百家之学”,概括出重要的阴阳、儒、墨、名、法、道六家,分别以评论:对阴阳等五家,既有所肯定,也指出其不足,而完全肯定了道家。

这说明司马谈接受的是西汉初年占主导地位的黄老思想的影响,与汉武帝时罢黜百家、独尊儒术的政策不完全合拍。

司马谈十分重视自己史官家世的传统和史官的职责,曾慨叹说:“自获麟以来,四百有余岁,而诸侯相兼,放绝。

今汉兴,海内一统。

明主贤君忠臣死义之士,余为太史而弗论载,废天下之史文。

”(《史记·太史公自序》)所有这些对司马迁后来所从事的事业都有十分明显的影响。

司马迁的童年是在家乡黄河边上的龙门山下度过的。

10岁时,随父亲司马谈到长安,开始了对古代文献的研读,并直接受学于当时著名儒学大师董仲舒、孔安国。

20岁,南游江淮,据《史记·太史公自序》,他这次“上会稽,探禹穴,上九嶷,浮于沅、湘,北涉汶、泗,讲业齐、鲁之都,观之遗风,乡射邹峄,厄困鄱、薛、彭城,过梁、楚以归”。

以后他在任郎中、太史令以及中书令时,或奉旨出使,或陪驾巡幸,游历了更多的地方。

这些经历,使他有机会亲身领略祖国壮阔的自然风貌,调查了解许多历史故实,订正和补充文献上的疏漏,也使他有可能接触广大人民的实际生活,增加了他对社会现实的了解。

西汉史学家,文学家。

字子长,左冯翊夏阳(今陕西韩城西南)人。

生于汉景帝中元五年(前145),一说生于汉武帝建元六年(前135),卒年不可考。

司马迁10岁开始学习古文书传。

约在汉武帝元光、元朔年间,向今文家董仲舒学《公羊春秋》,又向古文家孔安国学《古文尚书》。

20岁时,从京师长安南下漫游,足迹遍及江淮流域和中原地区,所到之处考察风俗,采集传说。

不久仕为郎中,成为汉武帝的侍卫和扈从,多次随驾西巡,曾出使巴蜀。

元封三年(前108),司马迁继承其父司马谈之职,任太史令,掌管天文历法及皇家图籍,因而得读史官所藏图书。

太初元年(前104),与唐都、落下闳等共订《太初历》,以代替由秦沿袭下来的《颛顼历》,新历适应了当时社会的需要。

此后,司马迁开始撰写《史记》。

后因替投降匈奴的辩护,获罪下狱,受腐刑。

出狱后任中书令,继续发愤著书,终于完成了《史记》的撰写。

人称其书为《太史公书》。

是中国第一部纪传体通史,对后世史学影响深远,《史记》语言生动,形象鲜明,也是优秀的文学作品。

司马迁还撰有《报任安书》,记述了他下狱受刑的经过和著书的抱负,为历代传颂。

司马迁是中国历史上伟大的史学家"他因直言进谏而遭宫刑,却因此更加发愤著书,创作了名震古今中外的史学臣著《史记》,为中国人民,世界人民流下了一笔珍贵的文化遗产。

一、继父志,任史官 司马迁,宇子长,汉景帝中元五年(公元前145年)出生于龙门山下(在今天的陕西省韩城县)。

元封三年(公元前108年),司马迁继承父亲司马谈的遗志,当上了太史令,开始从皇家藏书馆中整理选录历史典籍。

司马迁的祖先并不十分显要,其家族世代掌管太史的官职。

但是司马迁和他的父亲都以此为荣,在他们的心目中,修史是一项崇高的事业。

他们为此奉献了自己一生的精力。

司马谈一直准备写一部贯通古今的史书。

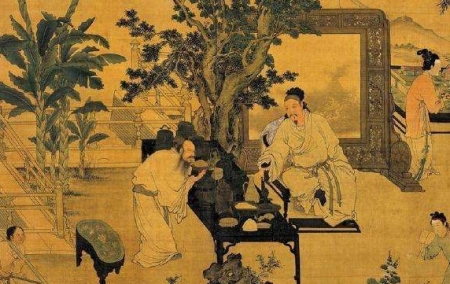

在父亲的直接教导下,司马迁十岁时便开始学习当时的古文。

后来,他又跟着董仲舒学习《春秋》,跟孔安国学习《尚书》。

司马迁学习刻苦,进步非常快,极有钻研精神。

司马迁的父亲病危时,拉着儿子的手,流着眼泪对他说:"......我死了以后,你一定要接着做太史,千万不要忘记我一生希望写出一部通史的愿望。

你一定要继承我的事业,不要忘记啊!"这一番谆谆嘱托极大地震动了司马迁,他看到了父亲作为一名史学家难得的使命感和责任感,他也知道父亲将自己毕生未竟的事业寄托在自己的身上。

司马迁低着头,流着泪,悲痛而坚定地应允道:"儿子我虽然没有什么才能,但我一定完成您的志愿。

" 司马迁做了太史令以后,就有了阅读外面看不到的书籍和重要资料的机会。

这为他以后著《史记》提供了良好的条件。

可是,资料整理工作非常繁复。

由于当时的那些藏书和国家档案都杂乱无序,连一个可以查考的目录也没有,司马迁必须从一大堆的木简和绢书中找线索,去整理和考证史料。

司马迁几年如一日,绞尽脑汁,费尽心血,几乎天天都埋着头整理和考证史料。

司马迁一直记得父亲的遗志,他决心效法孔子编纂《春秋》,写出一部同样能永垂不朽的史著。

公元前104年,司马迁在主持历法修改工作的同时,正式动手写他的伟大著作《史记》top 二、直言受宫刑 天汉二年(公元前99年),正当司马迁全身心地撰写《史记》之时,却遇上了飞来横祸,这就是李陵事件。

这年夏天,武帝派自己宠妃的哥哥、二师将军利领兵讨伐匈奴,另派李广的孙子、别将李陵随从李广利押运辎重。

李广带领步卒五千人出居延,孤军深入浚稽山,与单于遭遇。

匈奴以八万骑兵围攻李陵。

经过八昼夜的战斗,李陵斩杀了一万多匈奴,但由于他得不到主力部队的后援,结果弹尽粮绝,不幸被俘。

李陵兵败的消息传到长安后,武帝本希望他能战死,后听说他却投了降,愤怒万分,满朝文武官员察言观色,趋炎附势,几天前还纷纷称赞李陵的英勇,现在却附和汉武帝,指责李陵的罪过。

汉武帝询问太史令司马迁的看法,司马迁一方面安慰武帝,一方面也痛恨那些见风使舵的大臣,尽力为李陵辩护。

他认为李陵平时孝顺母亲,对朋友讲信义,对人谦虚礼让,对士兵有恩信,常常奋不顾身地急国家之所急,有国士的凤范。

司马迁痛恨那些只知道保全自己和家人的大臣,他们如今见李陵出兵不利,就一味地落井下石,夸大其罪名。

他对汉武帝说:"李陵只率领五千步兵,深入匈奴,孤军奋战,杀伤了许多敌人,立下了赫赫功劳。

在救兵不至、弹尽粮绝、走投无路的情况下,仍然奋勇杀敌。

就是古代名将也不过如此。

李陵自己虽陷于失败之中,而他杀伤匈奴之多,也足以显赫于天下了。

他之所以不死,而是投降了匈奴,一定是想寻找适当的机会再报答汉室。

" 司马迁的意思似乎是二师将军李广利没有尽到他的责任。

他的直言触怒了汉武帝,汉武帝认为他是在为李陵辩护,讽刺劳师远征、战败而归的李广利,于是下令将司马迁打入大牢。

司马迁被关进监狱以后,案子落到了当时名声很臭的酷吏杜周手中,杜周严刑审讯司马迁,司马迁忍受了各种肉体和精神上的残酷折磨。

面对酷吏,他始终不屈服,也不认罪。

司马迁在狱中反复不停地问自己"这是我的罪吗?这是我的罪吗?我一个做臣子的,就不能发表点意见?"不久,有传闻说李陵曾带匈奴兵攻打。

汉武帝信以为真,便草率地处死了李陵的母亲、妻子和儿子。

司马迁也因此事被判了死刑。

据汉朝的刑法,死刑有两种减免办法:一是拿五十万钱赎罪,二是受"腐刑"。

司马迁官小家贫,当然拿不出这么多钱赎罪。

腐刑既残酷地摧残人体和精神,也极大地侮辱人格。

司马迁当然不愿意忍受这样的刑罚,悲痛欲绝的他甚至想到了自杀。

可后来他想到,人总有一死,但"死或重于泰山,或轻于鸿毛",死的轻重意义是不同的。

他觉得自己如果就这样"伏法而死",就像牛身上少了一根毛,是毫无价值的。

他想到了孔子、、左丘明和等人,想到了他们所受的屈辱以及所取得的骄人成果。

司马迁顿时觉得自己浑身充满了力气,他毅然选择了腐刑。

面对最残酷的刑罚,司马迁痛苦到了极点,但他此时没有怨恨,也没有害怕。

他只有一个信念,那就是一定要活下去,一定要把《史记》写完,"是以肠一日而九回,居则忽忽若有所亡,出则不知所往。

每念斯耻,汗未尝不发背沾衣也。

"正因为还没有完成《史记》,他才忍辱负重地活了下来。

三、发愤著《史记》 司马迁从元封三年(公元前108年)为太史令后开始阅读、整理史料,准备写作,到太始四年(公元前93年)基本完成全部写作计划,共经过十六年。

这是他用一生的精力、艰苦的劳动,并忍受了肉体上和精神上的巨大痛苦,拿整个生命写成的一部永远闪耀着光辉的伟大著作。

全书包括十二"本纪",三十"世家",七十"列传",十"表",八"书",共五个部分,约五十二万六千多宇。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。