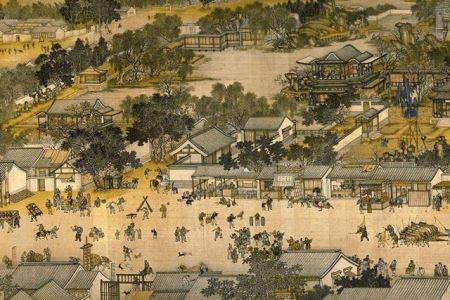

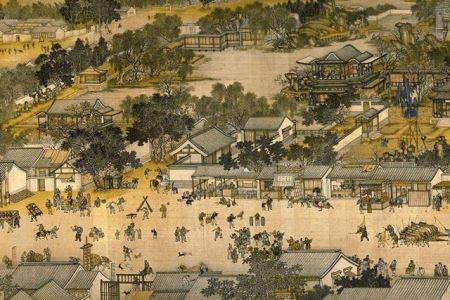

十六岁的少年傀儡如何夺回大权,皇帝无疑是个成功典范。

《清史稿》记载,“康熙八年(1669年),……上久悉鰲拜专横乱政,特虑其多力难制,乃选侍卫、拜唐阿年少有力者为扑击之戏。

……鰲拜入见,即令侍卫等掊而絷之”。

暗养勇士,智擒,是的成名之作。

时间上溯到太平三年(258年),东吴皇帝孙亮也曾有过相似之举,可惜没能成功。

那一年,孙亮也是十六岁。

孙亮(243年—260年),字子明,幼子。

孙亮早先没机会继承皇位,但由于大哥、二哥孙虑早逝,三哥被废,四哥孙霸自尽,五哥孙奋、六哥均为庶出,加上老父爱幼子,故孙亮有幸被立为太子。

太元二年(252年)四月,孙权驾崩,孙亮即位,为东吴第二任皇帝。

孙亮十岁登基,此后四年,朝政相继被辅臣、孙峻掌控。

太平元年(256年),孙峻病死,孙綝掌权。

孙綝是孙峻的从弟,其“凶竖盈溢”(《》)与孙峻如出一辙。

众臣原本就对孙峻以宗室身份独揽大权所不满,而今孙綝继续凭借这种优势垄断朝廷大权,继续把皇帝玩弄于鼓掌之间,引起了众臣的强烈反感和忿恨。

吕据、滕胤等其他辅政大臣瞧不起孙綝,也不想皇帝沦为傀儡,出于忠君思想和个人政治前途考虑,试图分割孙綝的权力,防止他擅权专政,不料遭到了孙綝的血腥镇压。

控制住局面后,孙綝自任大将军,手握军权,封赏党羽,广树亲,更加,甚至“负贵倨傲,多行无礼”,根本不把孙亮放在眼里。

对于孙綝的专权和僭越,孙亮敢怒不敢言,只能在煎熬中隐忍度日,他在等待时机,也在考虑办法。

太平二年(257年)四月,十五岁的孙亮“临正殿,大赦,始亲政事”(《三国志》),内心也变得强大起来,一场皇帝和权臣的明争暗斗也随即展开。

“綝所表奏,多见难问”,这是孙亮使出的第一招,毕竟军权在孙綝手中,孙亮不敢冒险造次。

此外,孙亮还多次拿出府藏书册,阅览先帝孙权时的旧事,“先帝数有特制,今大将军问事,但令我书可邪?”,先帝常常亲自书写诏书,而如今大将军奏事,为什么只让我签字认可就完事了呢?言辞中流露着对孙綝的诸多不满。

孙亮“亲览政事,多所难问”,让孙綝感到“甚惧”(《三国志》)。

单凭刁难、质问和怨言,并不能撼动孙綝。

于是,孙亮使出第二招,“又科兵子弟年十八已下十五已上,得三千余人,选大将子弟年少有勇力者为之将帅。

……日於苑中习焉”,孙亮暗养三千勇士,志在武力夺权,并声称要“欲与之俱长”(《三国志》),一同见证胜利。

然而,这些勇士“连日续夜,大小呼嗟,败坏藏中矛戈五千余枚”(《孙綝废孙亮表》),动静不小,很快就传到孙綝耳中,一招不慎满盘输。

孙綝闻讯后,知道孙亮必将有非常之举。

为求自保,狡猾的孙綝“返自镬里(今安徽巢县西北),遂称疾不朝”(《》),并在朱雀桥南修建房舍,自此远离国都,不敢再入朝和孙亮见面,以防中招。

此外,孙綝还让他的弟弟威远将军孙据进入苍龙门担任宿卫,武卫将军孙恩、偏将军孙干、长水校尉孙闿,分别驻守各军营,严阵以待,以防孙亮。

应该说,孙亮的那三千勇士确实给孙綝造成了很大压力。

看到孙綝变成缩头乌龟,孙亮欲杀不能,非常懊恼,便借口枉死事件,杀掉与孙綝关系匪浅的虎林督朱熊、外部督朱损兄弟二人。

孙亮此举,是要先剪除孙綝党羽,再除掉孙綝,孙綝“由是益惧”,二人之间的矛盾也上升到白热化。

鉴于孙綝“筑第桥南,不复朝见。

此为自在,无复所畏”,急于夺回军权的孙亮“不可久忍,今规取之”(《资治通鉴》),决定,对孙綝进行致命一击。

太平三年(258年)八月,孙亮“以綝专恣,与太常全尚、将军刘丞谋诛綝”(《三国志》),向心腹近臣表明了武装夺权的决心。

随后,孙亮与黄门侍郎全纪(全尚之子)制定了具体的行动计划,并再三嘱咐全纪只能将计划告诉父亲,不能把计划泄露给母亲。

全尚是孙亮的岳丈,也是孙亮当时唯一可以依赖的力量。

如果计划能够顺利实施,孙亮能成功扳倒孙綝,夺回军权,历史就会改写,可惜孙亮所托非人。

全尚才能平庸,无甚主见,还是忍不住把计划泄露给了妻子。

全尚的妻子是孙綝的堂姐,得知孙亮准备动手,立即悄悄派人告知孙綝,“尚无远虑,以语纪母,母使人密语孙綝”(《资治通鉴》)。

全尚成事不足,败事有余,致使孙亮打蛇不成,反被蛇咬。

不等孙亮动手,早有准备的孙綝来了个先发制人,于九月二十六日率领大军夜袭国都,拿下全尚,杀掉刘丞,天亮时已将皇宫团团围住,孙亮成为笼中鸟。

胜败已见分晓,而孙亮却不甘心,于是骑上马带上弓箭就要上阵。

孙亮认为,他是“大皇帝嫡子,在位已五年,谁敢不从”(《资治通鉴》),想利用自己的身份和权威优势与孙綝鱼死网破,一决高下。

此情此境,一个连身家性命都不一定保住的皇帝,如何能镇住已经起兵造反没有退路的权臣,孙亮即便有三千勇士,也不是孙綝大军的对手,这无疑是去送死。

近臣以及乳母等人一起制止阻挡,孙亮未能出宫。

控制大局后,孙綝把孙亮废为会稽王,并派人“夺吴主玺绶,以吴主罪班告远近”(《资治通鉴》)。

孙亮被废后,孙綝另立琅邪王,也就是孙亮的哥哥孙休为皇帝,即。

两年后,孙休听说会稽郡传出“孙亮当还为天子”的谣言,担心孙亮复辟,将孙亮贬为侯官侯。

孙亮在去封地的路上自杀,不过,笔者更相信是“休鸩杀之”(《三国志》)。

毕竟,孙亮当过皇帝,影响力还在。

孙亮不死,孙休睡不着觉。

十岁登基,十六岁被废,孙亮当了六年形同傀儡的皇帝,最终被赶下台,而且死于非命。

对于孙亮之遭际,史学家陈寿评价说,“孙亮童孺而无贤辅,其替位不终,必然之势也”。

孙亮是一个非常聪明的皇帝,“蜜中鼠屎案”就是一例。

不过,生活上聪明毕竟不代表政治上聪明,由于受制日久,夺权心切,谋事不周,在蓄养勇士方面不够隐秘,没有机会像后来康熙皇帝智擒鳌拜那样除掉孙綝,事未成,空抱憾。

(刘秉光) 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

东吴丞相陆逊之孙是哪位——陆景他是如何死的

此页面是否是列表页或首页?未找到合适正文内容。

陈寿眼中的“江表之虎臣”!被东吴耽误的甘宁不比周瑜差!

陈寿眼中的“江表之虎臣”!被东吴耽误的不比差!感兴趣的读者可以跟着小编一起看一看。 01 《志·卷五十五·吴书十》记载了这样一个小恶霸。 他天生神力,好游侠,,招来一帮轻薄少年,组成一支比土匪还土匪的队伍,自任首领。 这帮人经常群聚相随,带着弓箭,头插鸟毛,身佩铃铛,四处游荡,高调得无以复加,生怕人们不知道是干坏事的来了。 他们确实整天不干好事,“轻侠杀人,藏舍亡命”的事迹,闻名全郡。 “”三个字,是老百姓对他们的称呼,源于他们出行,不是香车宝马,就是豪华游轮,人人身披锦绣,走到哪里,哪里的道路都会被他们的光彩照亮。 这帮恶少,不但人披的是锦缎,系船的“绳子”也是锦缎,船停则用锦缎系船,船走就把锦缎割掉丢弃,“以示奢也”。 人们便给他们,起了个“锦帆贼”这个外号。 当地地方官员,对他们的接待必须隆重,若能令他们满意,在所不辞,如果稍有怠慢,那就等着倒霉吧,轻则资财被抢,重则死于非命。 这帮恶少的头头,就是三国时期孙吴名将甘宁! 甘宁,字兴霸,巴郡临江(今重庆忠县)人,出身土豪之家,无恶不作,臭名远扬。 恐怕连老天爷都没想到,过了二十岁一,这个恶少突然改邪归正。 他不再干坏事,开始认真读书学习,钻研,并立志建功立业。 初次步入仕途,甘宁只当了个小小的计掾,但他不嫌官小,脚踏实地,勤勤恳恳,逐渐升迁,直到做到拿六百石薪水的郡丞。 六百石薪水的官儿,已经不小了,当时一个州刺史的年俸,也才六百石呢,说明他还是混得不错的,好好干下去,不愁前程不远大。 但不知为何,当公元194年益州牧病死,其子继任益州牧后,甘宁听了荆州别驾从事刘阖的鼓动,与沈弥、娄发等人起兵反叛刘璋,却又没有成功。 造反失败后,甘宁带领八百多人,投了荆州刺史。 然而,在刘表手下呆了一段时间,甘宁发现这个人不习军事,将来必定没出息,跟他混没前途,便想离开。 02 实际上,甘宁想离开刘表的真正原因,是得不到刘表的重用。 据《三国志·吴书》,投靠刘表后,不见进用的甘宁,转投江夏太守黄祖。 黄祖更有意思,干脆认为他是凡人一个,不要说重用他,能收留他,赏他口饭吃,就已经不错了。 而黄祖眼里的这个凡人,却在建安八年(公元203年)攻江夏、黄祖大败狼狈逃窜时,救了黄祖一命。 当时的情况非常危急。 担任断后任务的甘宁沉着冷静,一箭射死孙权的破贼校尉凌操,使孙权不敢再追。 尽管立下大功,救了黄祖的命,甘宁仍未得不到重用,非常苦恼。 这样的老板,当然不值得留恋,可是离开他后,又去投奔谁呢? 新的老板,会不会又是这样呢? 听说孙权在江东“招延俊秀,聘求名士”,、他哥等名士,都到他碗里去了。 甘宁便想去试试,可又不确定,孙权会不会又是一个“有眼无珠”的老板。 甘宁的心思,被苏飞看在眼里。 苏飞,黄祖军中都督,曾多次向黄祖推荐“雄猛逸才”的甘宁,黄祖都无动于衷。 得知甘宁想离开黄祖,苏飞主动请他喝酒,对他说:我曾荐你数次,主不肯加用,人生又几何,远走高飞吧,或可遇到知己。 然后他给甘宁出了个主意,建议黄祖让甘宁去黄冈西北,一个叫邾县的小地方任职,先离开黄祖再说。 黄祖虽然从来没想过重用甘宁,但让他去小小的邾县当个小官,还是可以的,便同意了。 之前离去的一些手下,甘宁把他们召回来,加上另外一些愿意跟他混的人,加起来有数百人,他带着他们,离开黄祖后直接投了孙权。 这一次跳槽,总算跳对了,加上周瑜、两位重量级人物的推荐,甘宁一到,就得到孙权器重。 他这个新来的待遇,竟与老臣并无二至。 心情愉快的甘宁,自然想尽快投桃报李,建议孙权去把荆州打下来,打下荆州,即可作为跳板,西进巴蜀。 甘宁对孙权说:巴蜀虽然在刘表手里,但根据他对刘表的了解,那人本事不大,更是缺乏深谋远虑,手下又没有得力干将,肯定守不住,若想攻取巴蜀,是很容易的事情。 巴蜀那么好的地方,不能落在曹操手里,所以咱们应先下手为强。 不然,将来要是从曹操手里去夺巴蜀,可能性就微乎其微了。 而要夺取荆州,须先拿下黄祖的江夏。 03 在这之前,鲁肃也是这个意见,如今甘宁与其,还有什么可犹豫的呢? 尽管遭到重臣反对,孙权仍然决定立即用兵,攻取江夏。 建安十二年,孙权再度西征黄祖,“虏其人民而还”。 遗憾的是,由于孙权母亲病危,此次西征不得不半途而废,但是第二年一开春,孙权就来了个第三次西征黄祖,虽然战斗非常激烈,最后还是赢了,抓了黄祖。 据《三国志·吴书》,早在191年,黄祖就与孙家结下深仇大恨。 那一年,派孙权父亲攻打刘表,刘表派黄祖迎战,被孙坚击败,乘胜追击的孙坚还渡过汉水,把襄阳包围了,黄祖再败后逃到岘山,孙坚继续追击,却被黄祖部将从竹林中发出的暗箭射中身亡。 黄祖之于孙权,实际上相当于杀父仇人,如今他落到孙权手里,自然活不了。 打败黄祖后,孙权做了两个盒子,一个用来装黄祖的脑袋,一个用来装苏飞的脑袋,苏飞知道后,急忙托人告诉甘宁。 甘宁说,苏飞即使不说,我也知道怎么做,他的恩情,我怎能忘记? 在庆功宴上,为了替苏飞说情,甘宁给孙权磕头,磕得血涕交流,边磕边说:当初若不是苏飞,我甘宁早就死在哪条沟壑里了,怎么可能替将军效力? 苏飞虽然罪当杀头,“然宁特向将军乞保其命”。 孙权被甘宁感动了。 但是孙权说:我可以为你赦了苏飞,但如果他逃走,怎么办呢? 甘宁说将军您不杀他,对他来说就是再生之恩,他怎么可能那么傻,哪怕赶他走,他也不不会走的,如果他真的逃跑了,就把我的脑袋砍下来,代替他的脑袋装在盒子里。 于是,孙权赦了苏飞。 封侯后报漂母的一饭之恩,被誉为知恩必报的榜样,甘宁发达后不忘苏飞指点迷津之恩,以性命担保救他,又何尝不是? 04 拿下黄祖后,甘宁又随周瑜参加了赤壁之战,大败曹操,立下战功。 赤壁之战后,曹操狼狈逃回北方,却命和留守江陵,像颗钉子那样钉在那里。 拔掉这颗钉子的任务,落到了甘宁头上,但却未能成功。 硬取拿不下,他想智取。 甘宁曾在刘表手下效力十年,对夷陵(今湖北宜昌)那个地方非常了解,他明白,如果派一支军队占领夷陵,再与周瑜对曹仁来个东西夹击,曹仁这颗钉子再牢固,拔掉它也不是问题。 周瑜同意了他的方案。 甘宁率兵日夜兼程,走小路攻占了战略要地夷陵。 曹仁非常重视,急忙派五六千人围攻夷陵,企图一举夺回。 甘宁手中只有数百士兵,加上破城后新增的,也不到一千人。 然而,甘宁却率领这点兵力,打退了曹仁一次又一次强攻。 强攻不成,曹仁改变战术,在城外搭设高台,命令士兵在高台上向城内射箭,连续几天“箭密如雨”,军吏们吓得发抖,甘宁谈笑自若。 当然了,凭这点人马和对方拼消耗,肯定是拼不过的,甘宁派人向周瑜求援,周瑜派来援军,解了甘宁之围,曹仁只好撤回北方。 此战过后,甘宁和周瑜又力劝孙权西取巴蜀,犹豫不决的孙权,竟然向征求意见。 那时的刘备,像条丧家犬一样,又像个居无定所的流浪汉,今天这里明天那里,没有一块稳固的根据地。 巴蜀,这么好的地方,他也早有占据之心。 虽然暂时心有余而力不足,但在刘备心里,巴蜀已是他的“盘中餐”,不容他人染指,所以当孙权来向他征求意见时,他当然要对他说,那个地方去不得。 至于如何去不得、刘备具体如何劝阻孙权的,有关史料未予记载,我们知道的是,孙权竟然轻信了刘备。 直到后来刘备占了巴蜀,孙权才明白被这个大耳贼忽悠了,追悔莫及。 虽然孙权没有采纳其建议,但这件事充分说明,甘宁不仅仅是一个只能冲锋陷阵的武将,这位陈寿眼中的“江表之虎臣”,有通观全局的战略眼光,胆略并不比周瑜逊色。 只可惜,孙权同样没有给他充分发挥的机会。 甘宁自身也有缺点,比如性情意躁,容易激动,动辄发怒,发怒就打人乃至杀人,有时还不听孙权指挥,虽有大将之才,却无大将风度。 甘宁,像极了李云龙。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

标签: