被忽略的明君:周世宗差点收复燕云十六州!

马天骥说“当天下之余,一念振刷,犹能转弱为强。

司马光说“若周世宗,可谓仁矣!不爱其身而爱民;若周世宗,可谓明矣!不以无益废有益。

”说“其英武之材可谓雄杰,及其虚心听纳,用人不疑,岂非所谓贤主哉!”他就是后周世宗。

柴荣,后周第二位,邢州尧山柴家庄人,家中为名门望族。

柴荣从小在姑丈家长大,柴荣少时聪明伶俐,为人谨慎,故被郭威收为养子。

951年,郭威建立后周,委任柴荣治理澶州,其境“为政清肃,盗不犯境”。

柴荣不仅屡立战功,且政绩颇佳,咋朝中有着很好的关系和人脉,因此,郭威去世后,皇位自然传到了柴荣手里。

网络配图 柴荣即位时,由于国家新丧,北汉联合契丹大举进攻。

但柴荣毫不害怕,史载柴荣“身穿白袍,往来敌阵,大摄敌军”。

使北汉和契丹屡屡战败,再也无力争夺中原。

但由于在战时后周军队出现混乱,若没有柴荣激励士气,将一战即溃,所以在战后,柴荣决定整顿军纪,开始了阔斧的改革。

对有功者,柴荣给予重赏,如北宋开国皇帝就被升为禁军统帅殿前都点检,对临阵脱逃者,柴荣也给予严惩。

柴荣深知人才的重要性,即位后,多次下召求贤纳士,史载,柴荣“好拔奇取俊,有自布衣上书,下位言事者,多不次进用”。

他还在战乱之时恢复了考试,通过考试广泛地选拔人才。

唐亡后,由于战乱频繁,因此地方保留了很大程度的权力。

那些地方要员对中央的命令也多是阳奉阴违,使得地方经常一片混乱,吏治也逐渐贪污腐化。

柴荣即位后,大力进行整顿,生活上也力求节俭,对宫中无用之人进行裁减,拒绝珠宝珍玩,禁止地方官上供名贵产品。

世宗深知,国家之中,农业是本业,发展农业生产是大事。

故世宗下召将部分军队解散回家,分给土地,使其专门从事农业生产。

又下令招抚各地流民,把大量荒地供其耕种。

为了最大程度的利用劳动力,世宗对社会上的很多人士进行打击,迫使其从事农业生产。

955年,世宗下令毁佛,取消各地佛寺,对和尚和尼姑授予土地。

为了减轻农民的负担,还实行了新税法。

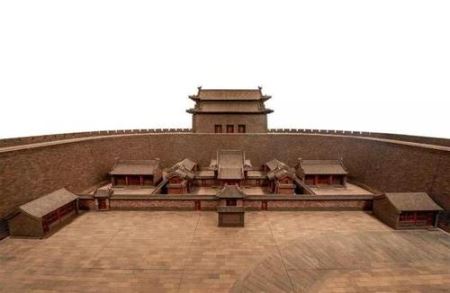

网络配图 经过几年的改革,后周的政治状况日益清明,又积累了较多的物质资源,对外战争条件已经基本成熟。

当时北方只有北汉和契丹,而南方依然存在有数个政权,其中最为强大的就是南唐。

柴荣决定,要先打击南唐,抢占土地,再准备下一步的战争。

从953年起,后周连续三次出兵进攻南唐,连下江北各地。

使南唐政权濒临崩溃,最后,南唐请和,柴荣也害怕契丹趁机进攻,故接受了南唐的议和条件。

网络配图 由于契丹屡屡犯边,柴荣自然不能容忍,他开始积极部署对契丹的战争。

959年,柴荣亲自率军猛攻契丹所占领的幽云十六州,很快就占领了六州之地。

眼看胜利在望,但此时柴荣突然患病,后周军队不得已班师回开封。

不久,柴荣病逝,时年39岁。

世宗是一位很有作为的皇帝,他生前曾立下“以十年开拓天下,十年养百姓,十年致太平”的志向,因此,他的过早离世,使世人感到惋惜。

柴荣的悲剧就在于英雄气短,如果他能再坚持一两年,尽复,此后的中原王朝也不会如此了。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

拓跋焘把太子活活的吓死 而他最后死在太监手上

但是他的亲生儿子被他活活吓死,谁能料到一代最后却死于之手?拓跋焘(408年—452年),字佛狸,鲜卑族,明元帝长子,母明元密皇后,北魏第三位皇帝,423年―452年在位。

公元422年,拓跋焘被立为太子。

公元423年登基,改元始光。

影视剧中的拓跋焘在拓跋焘皇帝镇压盖义的同时,发现关中地区的佛寺内藏匿武器,拓跋焘怀疑僧侣与盖吴相勾结,于是在446年下诏灭佛。

宣布为邪教,在各地焚毁所有的佛像和佛经,沙门无少长悉坑之,禁止佛教的传播。

规定自王公以下至于庶人,有私养沙门及师巫、金银工巧之人在家者,限于二月十五日前遣送官拓跋,不得藏匿。

过期不送,一经查实,沙门身死,主人门诛,以加强政治控制。

在446年下诏灭佛更是使佛教遭受了毁灭性的打击。

鲜卑上层人士多信奉佛教,他们以太子为首,尽力维护佛教的利益。

太子拓跋晃虽下令焚毁了大量寺庙佛塔,却也有意放缓了执行法令的时间,暗中保护一些僧侣逃脱性命,并收藏了一些经文和佛像。

太子拓跋晃与拓跋焘在宗教问题上认识的差异成为几年后的宫廷变乱的诱因之一。

经过拓跋焘的灭佛,北方地区佛教势力一时陷于衰落,直到拓跋焘死后,继位的文成帝颁布了复佛法诏,才得以复苏并发展。

拓跋焘晚年脾气暴躁,诛戮过多,已经感觉自己就是万能的天下大帝。

加上多年酗酒成性,以及中年男人的性情,想杀谁就杀谁,想把谁族诛就把谁族诛,真是处于丧心病狂的状态。

而他却又常常在杀完人之后后悔莫及。

崔浩倒霉,正撞上有人告他修国史“暴扬国恶”,一怒之下,魏太武帝便率意作出如此残暴、之举。

由于刑罚严酷,国内曾经几度政治混乱。

唐国强饰演的太武帝拓跋焘拓跋焘攻南朝时,太子拓跋晃留守平城监国,这位后来被谥号景穆的候补皇帝为人精察干练,信任属下仇尼道盛和任平城。

而拓跋焘最宠信的太监宗爱本性险暴,冒皇帝名义干了许多违法的事儿,宗爱出身低贱,因为犯罪被阉,送进宫中。

他干活麻利、头脑灵活,又长得慈眉善目,对同事很客气,在领导面前很谦恭,做事小心谨慎,所以上上下下都喜欢他。

但实际上他是伪装者,面具的背后是阴险、邪恶、狠毒。

宗爱原来是服侍太子拓跋晃。

他作为一个男人,虽然已经“不行”,但心底涌动的欲望还在。

一次,太子拉着一个宫女时,他忍不住在门外偷窥。

拓跋晃正在兴奋之巅,一抬头突然看到了他那张猥琐的脸,恶心之余,无比震怒,把他贬为低级太监,罚做苦活。

从此,两个结下了梁子。

不久,太武帝拓跋焘外出打猎,带了一批太监,宗爱也在中间,把一切安排妥妥帖帖,。

拓跋焘看他反应敏捷,做事周到,是个不可多得的奴才,于是提拔到自己身边。

宗爱施展,把皇上的每个毛孔都伺候得舒舒服服。

拓跋焘一离开他,就觉得全身不爽,到处疙疙瘩瘩。

最后升他为中常侍,负责照料拓跋焘的日常生活。

他和道盛等人关系又紧张,于是“恶人先告状”,拓跋焘一回来宗爱就捏造对方的罪名,皇帝大怒,力斩道盛等人,太子属下多名官员被连坐处死,太子拓跋晃很快就“以忧卒”,其实就是被残暴的父皇活活吓死的,时年二十四。

史料记载,太子拓跋晃被活活吓死后,拓跋焘一反常态。

他回想起许多年前儿子刚刚出生的时候,为了传承祖制,毫不犹豫的杀死了儿子的母亲。

残酷无情似乎成为了拓跋焘展示父爱的理由,而后悔则是拓跋焘的老习惯,有记载:灭佛之后、诛杀崔浩以及逼死了儿子,拓跋焘都曾表示过悔意。

晚年的拓跋焘经常沉浸在回忆与懊悔之中,而每每此时,在他身边最亲近的宠臣宗爱则只能沉浸在恐惧之中了。

时过不久,拓跋焘又追念起这位太子的好处,常常落泪思忆。

电视剧中的宗爱形像天天伺候在他身边的中常侍宗爱看在眼里心中疑恨,最怕哪天这位杀人早就杀顺手的皇帝追究前事,那时把太子死因推在自己头上,自己几乎如同虫蚁,随时即可死于非命。

于是,这位身居中常侍高位的大太监宗爱,先下手为强,夜里带人潜入永安宫,干脆弄死了这位威名卓著、的帝王。

骁勇善战的皇帝在自己宫中却没有什么特殊保命本事,一个数万铁骑围不住的百战常胜皇帝,却死在了一个小小宦官手中。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

历史与演义中的赵云形象究竟有什么不同之处

记得曾在网上看有人讨论“正史赵云”,一方急了,说你去看北京中文大学教授周思源的《正说赵云》吧,里面赵云如何如何厉害。

不得了,搬出专家教授了。

我怀着诧异的心情,从头到尾看了一下所谓的《正说赵云》,发现这东西原来就是“浅谈《演义》中赵云形象的塑造”,我想周教授本人应该会更同意这个名称。

而所谓的“正说”二字,都是别有用心的人加上去的。

这里的别有用心,无非是商业价值造就的。

而更多的是被误导了的网民,一群不明所以的可怜虫,竟然真拿演义形象去认定历史事实了。

其实,对于赵云,有演义形象和历史人物之分,二者差别甚大。

虽然历史上有不少人曾经评价赵云如何厉害,但针对的是其传说的形象(僻如李光地),并且一代一代的传讹和添加,成就了演义中的赵云形象。

下面,就对赵云来个,看看到底是哪样。

一、“上将五虎”还是“超级保姆” 在贴吧里争论最多的,就是赵云是不是保镖的问题。

并且就这个问题搞出了几种层次来,把对赵云的认识搞出什么吹、迷、黑来。

其实这个问题很简单,看一个人是不是什么样的人,就看他生平做了什么事来。

一生中做的最好的是什么事,贡献最大的是什么事。

让人家印象最深的是什么事。

那么,谈到演义,对赵云最大的印象,就是长板扶危主,以及五虎大将,甚至死后被追赠大将军。

演义里的赵云,周思源教授讲得已经很透彻了,确实当得起“五虎”。

但看完赵云的历史传记,赵云一生做的最重要的事,死后被翻来覆去说的事,就是曾在当阳保全了。

所以,要说历史上赵云就是个保镖,根本就无可辩驳。

一些想否认赵云历史保镖论的,无非几条理由:第一种是书上找不出“保镖”的字眼;其二是书中赵云的官职中有很多某某将军;其三是赵云也有军功,并列出什么入川之役,汉水之战啥的来佐证;还有一种狠的就是拉上关张马黄四人,反问你一个保镖能和四人并列,那四人也是保镖……其实这些理由就好比有一篇文章写到的,判断一个人有没有偷东西的证据,不是依据是否发生了偷窃的事实,而是依据这个人的家庭背景,社会关系等等。

都是些荒谬的理由。

其实如果真的要说,历史上的赵云被确实也刘备委以重任。

“先主以其严重,必能齐整,特任掌内事”而后赵云表现出色,硬是从孙夫人手中夺下了将要被抱去东吴的小刘禅。

由此观之,这哪里是保镖?根本就是超级保姆嘛! 二、“常胜将军”还是“逃命将军” 提到演义中的赵云,总难免被人冠以“常胜将军”的称号。

虽然演义中的赵云也有许多败绩,比如经常诈败,比如败在程武这种小角色的雕虫小计之下,但这些都是瑕不掩瑜的。

演义中的赵云英勇果敢,识大体、顾大局,诚信可靠,从不居功自傲,从出道时的少年到年登七十力斩五将,一辈子兢兢业业,是刘备和最得力的战将之一。

只要是赵云办的事,总让人踏实又放心;只要是战场上出现赵云,总让人精神振奋。

等人不屑于干的那种阵前骂娘的事,赵云也会办得妥妥贴贴。

所以常胜将军的名号,赵云当之无愧。

但历史毕竟是历史,史书中提到的赵云又是怎样的呢。

有人说不比演义逊色,我们就来看看:本传中提到赵云的主要事迹有两件,第一是长板坡身抱弱子,保护甘夫人,皆得免难;第二件是被诸葛亮派往箕谷,不致大败。

裴注中主要加了个汉水事迹,赵云先是带几十个人出去迎,结果半路上遭遇曹军,刚开始以为人家是小股敌人,所以就上去打,结果发现人家是大军出动,后面还有人,所以就边打边跑,跑回来后,摆了个所谓“空营计”。

当然,这中间连赵云回马迎张著这种小细节都写出来了,更能体现赵云果敢仗义。

那我们就来看看,这些事迹有什么称道的地方。

通过分析比较,我们不难发现这样一个事实,赵云挣到的功名都是从逃亡过程中得来的。

长板坡是刘备的大逃亡,赵云在这样的逃亡过程中,保全了小主人和主母,为自己挣回了第一桶金,虽然只做了一个最低级的牙门将军,但这是从小兵提干了。

箕谷的不致大败,更是被写作难能可贵的事。

人马什物,略无损失。

逃得漂亮!(试样你如果是冷兵器时代的将军,真的发生过与敌人的打斗的话,你的兵马什物,你能保证略无损失么?如果是我,这种可能性只有一种,就是根本没和敌人打就逃回来);第三件汉水的事迹,本来是没有逃跑的机会,但他创造了逃跑的机会。

本来呆在营地好好的,但还是带了几十个弟兄,跑出去撞曹军,,上去打一通,一看人家多,就逃跑呗。

跑来跑去迎迎这个迎迎那个。

本来没机会表现,结果自己创造机会表现了,还好没搞出什么大乱子来。

也难怪人刘备过来地撂一句“子龙也”。

看看,史书中的赵云,这功劳都是来自逃跑的过程,不得不让人佩服他的本事。

且当没有发生逃跑事件的机会时,能主动地创造出这种机会,用以体现自己高超的逃跑本事。

所以,在历史上,更加切合的名词,恐怕是“逃命将军”。

不,我错了,应该是“撤退将军”或者“战略转移将军”。

总之,史书中的赵云还是很有本事的,但和什么“常胜将军”相去甚远,天壤之别。

三、“英风锐气”还是“庸碌平实” 虽然演义书中没有,但电视剧插曲中,崔京浩的一曲《当阳常志此心丹》在我心里留下了深刻的印象,这是一曲激昂热血的歌曲:虽未谱金兰,前世信有缘。

忠勇扶汉室,情意比桃园。

匹马单枪出重围,英风锐气敌胆寒。

一袭征袍鲜血染,当阳常志此心丹。

子龙子龙世无双,美名传。

演义中的赵云形象,确实应该这样来歌唱。

但这歌还是没有唱出赵云枪法“如飘瑞雪,若舞梨花”的潇洒,没有唱出赵云长江射帆时那种手起帆落的从容。

演义中的战场上,曹军一听到是赵云,便会四下逃窜,除了这种牛将外,根本没有人敢上来交锋。

确实是英风锐气敌胆寒! 当然,演义中这种令敌丧胆的名将还有,比如、、、张辽等。

但在史书上,关羽张飞马超张辽一样是令敌人丧胆。

而赵云是根本看不到这种光环的。

虽然裴松之注引的《云别传》中极尽溢美之能事,但仍超不出赵云“执事有班、治而无咎”的盖棺定论。

赵云是一个认真细心,办事守章法、按原则,克己奉公的长者,好人。

要从德望上讲,我很认可赵云的地位。

但历史不是靠德望这种虚渺的东西支撑的。

一个人不可能什么都好,要做出成绩就得有牺牲。

比如威能服众,历史上说曹操好的,但这些掩盖不了曹操疯狂屠城的罪行。

历史上能成大事的人,都不是什么好人。

能力强的人,都不是什么好人。

赵云是一个好人,这注定了他成不了什么大事,拥有不了什么过人的能力。

赵云跟随刘备起,到发生长板坡事件,赵云被升为牙门将军,用了十多年时间;从牙门将升到征南将军,用了十多年时间。

最大到镇东,又贬为镇军。

而魏延(我就举被掰扯最多的魏延来说)从部曲到牙门将军,只用了两三年时间,从牙门将军再到镇远,用了三四年,再到镇北将军,征西大将军也没用十年时间。

这差距不是差在运气上。

黄忠作为降将,降前也只是个中郎将,他的入川和到刘备进位汉中王的过程和赵云差不多,可以说机会对等,可是黄忠在刘备做汉中王时就已经到后将军了,而赵云穷其一生都没到过这个高度。

这说明根本就是能力的差别造就的。

说到底,历史上的赵云可以说是一个德行出众,能力平庸的人。

和英风锐气的赵子龙比起来,差得够远。

最后给那些认为赵云能力堪比关张马黄的人说几句:赵云之所以被列到关张马黄之后,陈寿自己写清楚了,是因为赵云和前四者有个共同点:也是被追谥过的老一代将领;而赵云之所以被追谥,很显然是因为他曾经救过刘禅,于给他追谥的有再生之德。

而赵云之所以能成为演义中的五虎上将,就是因为他和前四都同为一传。

这篇文章是我个人的一些看法,不可避免会带些感情色彩。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。