十九岁成名将!一位少年将军传奇的一生!接下来就和各位读者一起来了解,给大家一个参考。

“匈奴未灭,无以为家”从来被我们视作一位英雄,但创立如此辉煌战绩的霍去病,仅仅是我们认知下的一位抗匈名将吗? 远不止如此,我们都知道,霍去病是一位民族英雄,他被誉为西汉名将、同样是一位杰出的军事家、爱国将领。

这也是通常词条上对于霍去病的简单评价与介绍,而在这简单的介绍之中,又或使得我们错失了诸多霍去病的真正光芒,要知道,即使在古时候,像霍去病这样的少年将军,也绝对是万中无一的。

纵观霍去病的征战一生来看: 公元前123年间,霍去病被任命为骠姚校尉,随抗击匈奴于漠南,战火响起,二人带领八百,独往直前,追击匈奴至大军有百里之远的地方大败匈奴,当霍去病与卫青首次抗击匈奴大胜的时候,此时的霍去病仅仅十七岁,第一次出战霍去病领兵斩获敌人两千有余,其中包括有匈奴的多名将领,相国等官员,大胜之后,汉武帝赏赐一千六百户并受封。

公元前121年,霍去病被汉武帝任命为骠骑将军。

并受命在春,夏两季率兵攻打河西地界的匈奴浑邪王、休屠王两部落,,歼敌四万余人。

俘虏匈奴王五人及王母、单于阏氏、王子、相国、将军等一百余人。

不仅如此,此同年秋,霍去病奉命迎战率众降汉的匈奴浑邪王,在降众变乱的紧急关头,霍去病当机立断,即刻率部驰入匈奴军中,斩杀变乱者,稳定了局势,并使得反叛部约四万余人投降。

至此战后,才得以控制了河西地区。

而霍去病被任命为骠骑将军,屡立战功之时年仅19岁,纵使在古时战火纷飞的年月,年仅19岁的将军,也不得不被称作是位少年将军!更何况霍去病还是一位屡立战功的少年将军! 公元前119年,受汉武帝之命,霍去病将军协同将军卫青深入漠定匈奴,二位将军率领众骑,骁勇善战,在敌深处痛击匈奴大军,这一战役将匈奴彻底击溃,得使得漠南部分的地域完全稳定,也同样奠基了国家的平稳发展。

我们在回溯历史的洪流之时,往往被荡气回肠的英雄气概所吸引,可要知道,霍去病将军在公元前117年逝世,享年仅有24岁,霍去病将军自少年征战时起,从未停歇,或是卒于病痛,亦或是卒于常年征战之劳累,这位民族英雄,为后人带来了无限福祉。

霍去病,是卫青的亲外甥,这两位将军在抗击匈奴的时候也一直共同战斗,可二人清廉如一,一心为国,霍去病用自己忠挚的一生换来了国家的安宁,英雄远逝,长歌犹存。

霍去病的一生伴随着爱国与热血,同样伴随着叹息与伤痛,在岁月的滚滚江河之中,能被时间所铭记的才被唤作历史,而在历史上所驻足的才是真正英雄,而自古少年英才,霍去病的正气一生仅仅留存了24年,但一个人的灵魂尚存,他就算不得真正死亡,霍去病带给世人的是一副壮烈画卷,是一首豪气长歌,贯彻古今。

希望这位民族英雄之气魄长存,在历史之上,尘埃之下,愿永逝的灵魂唤起鲜活的热血,这便是真正的“历史英雄”。

骠骑冠军,猋勇纷纭,长驱六举,电击雷震,饮马翰海,封狼居山,西规大河,列郡祈连。

回看历史,守望今朝,犹盼“霍去病”之精神长存。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

高滔滔四岁入宫皇上独宠 经历三朝终成一代贤后

,皇后,生母。 景祐二年(公元1035年),没有嫡亲子嗣继承大统,便决定把四岁的侄子赵曙(濮王赵允的儿子)接入宫中,由曹皇后培养。这时曹皇后把自己四岁的外甥女高滔滔也接入宫中,也由曹皇后一手栽培。 赵曙与高滔滔年纪相同,天天在一起玩耍,随着年龄的增长,两人渐渐产生了感情。后来由曹皇后做媒,在两人十六岁时结为夫妻,当时宫中称“天子娶妇,皇后嫁女”,两人青梅竹马的夫妻感情,后来一直被后人传颂。 婚后的两人,情感更是浓烈,赵曙只宠她一人,高滔滔被封为京兆郡君,两人在濮王府生活了近十五年。嘉祐八年(公元1063年),赵曙即位,为宋英宗。两年后,高滔滔被宋英宗封为皇后。 婚后的两人情感很好,高皇后为英宗生了四子四女。在蔡绦所著的《铁围山丛谈》中曾提及赵曙“左右无侍御者”,足以说明高皇后独得圣宠。 治平四年(1067年),赵曙因病去逝,时年三十六岁。宋英宗死后,赵顼即位,为宋神宗。宋神宗对当时的政治颇为不满,很欣赏的才干,便极力推行,推行的过程中遇到很多阻碍,最终变法失败,宋神宗的愿望也没能实现。 元丰八年(公元1085年),宋神宗病逝,即位,为。因宋哲宗太过年幼(只有十岁),高滔滔只好以太皇的身份临朝听政。高太后一向反对王安石变法,信任保守派司马光,执政后便重用宰相司马光,将王安石的新法全部废止。 高太后虽然反对王安石变法,却有十分优秀的执政才能。高太后执政期间,勤俭廉政,励精图治,政治清明,经济也十分繁荣。哲宗时期,算是北宋最后一个经济繁荣、国力强盛时期,高太后也因此被称为女中尧舜。 高太后执政期间,一直严格要求自己。弟弟想升官,高太后说你已经有官做了,为何还这么多要求。朝廷想给高太后修建豪宅,高太后也不同意,朝廷只好赏她一块地,她才勉强答应。最后,高太后自己出钱修建了房屋,没用国库一分钱。 两个侄子高公绘、高公纪本应升为观察使,但高太后对娘家人要求一向严格,不肯逾礼半点,也因此未能造成外戚干政的局面。 高太后还拒绝家族封号,有一次侄子高公绘呈上奏章,请朝廷尊崇哲宗生母朱太妃和高太后家族。高太后觉得奏章不是侄子本意,担心是旁人唆使,便叫来侄子:“奏章到底是谁让你这么写的?”侄子见瞒不住,说是邢恕的主意。高太后知道后,还把邢恕逐出了朝廷。 高太后执政期间,一直严格要求自己,廉明一生,也给北宋带来了繁荣。元祜八年(公元1093年)秋天,高太后病逝,时年六十二岁,谥号为宣仁圣烈皇后。(原文来自北漂叔叔的头条号) 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

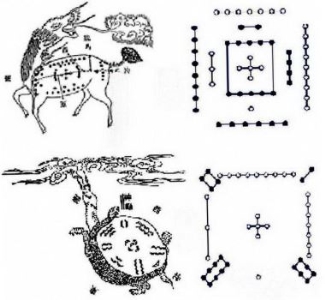

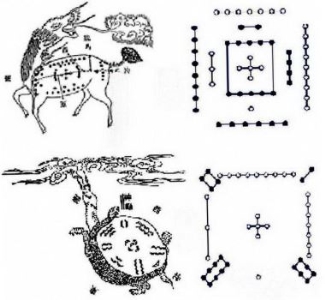

揭开闯王闯王李自成和崇祯皇帝帝互断龙脉之谜

关于明皇族的龙脉之说,据《系年要目》介绍,朱元璋祖居江苏省句容县通德乡朱家巷。初期,为了逃避官府的苦役,朱元璋的祖父朱初一就携带全家老小,逃到泗州、盱眙一带,居住在古泗州城北13里的孙家岗。王文禄《龙兴寺记》记载着这样一个传说:杨家墩家有个洼窝,朱元璋的祖父朱初一经常卧于其处。有一次,一个道士路过此处,见了这个地势说:“葬于此处,后代可出天子。” 道士的徒弟追问原因,道士说:“你若是不信,就拿个枯树枝栽在这儿,十天之内就能起死复生”,朱初一偷偷试验了一下,果真如此,于是把道士的话告诉了朱元璋的父亲朱世珍。十年后,泰定四年(1327年)朱初一病死,如道士所言,葬于此。半年后,朱世珍妻即怀了朱元璋。网络配图 至正十二年(1352年),朱元璋参加了郭子兴领导的红巾军,一路登上之位,1386年,朱元璋命皇太子,带领文武群臣和工匠,到泗州城北杨家墩,开始修建祖陵。以后陆续增修,经过28年,耗费大量资金,到永乐十一年(1413年)才把他的高祖、曾祖、祖父三代的陵墓全部修建成功。至此,杨家墩改称明祖陵。李自成攻破此处后,为了破坏的龙脉,将明祖陵破坏的一塌糊涂。具有讽刺意味的是,为了打击李自成起义军,皇帝竟然也派人挖了李自成的祖坟。 李自成是陕西米脂县人,从小,和一些穷苦百姓参加了高迎祥领导的起义军。后来因为作战勇敢和有智慧,得到高迎祥的赏识,最后,接替高迎祥成为起义军首领,所到之处,百集响应,一时间朱家天下摇摇欲坠,“帝王之相”隐隐可见。当此之时,不知听了何人建议,希冀用伐掘李自成祖坟的办法断其“龙脉”,泄其“王气”,以使“贼势当自破矣”,从而挽大厦于将倒。崇祯十五年(1642年)正月初八,接到崇祯皇帝密旨的陕西总督汪乔年命延安府米脂县县令边大绶等人进山寻找李自成的祖、父的墓地。网络配图 事先,边大绶找到了曾参与埋葬的李自成的同乡李诚。经过拷训,李诚给边大绶提供:“记得李闯祖父下葬掘土时,地下面有三个空穴,其中的一个空穴尚发现有一只黑碗,当时用土填了两个空穴,在其中一穴安葬,并用黑油点灯放在墓内棺前。因此,只要找到那个置有黑碗的坟墓,便是李闯的祖坟。” 根据李诚提供的线索,边大绶立刻下令寻找,但是,一连掘了数座坟,未见黑碗。到天晚,难以下山,他们坐在李自成旧窑中烤火。翌日凌晨,他们又挖了数家坟冢,到了正午时分。果然在一墓中发现黑碗,照李诚所说它必然是李自成祖父的坟墓了。挖出来的骷髅如黑墨,额骨上长出了六七寸长的白毛,状极恐怖。在李自成祖父坟的左侧下方还有一座坟墓,据李诚指认它是李自成父守忠之墓。墓的正顶长有一棵榆树,粗如臂膀,枝叶诡异,边大绶命人砍下榆树,不料树倒墓开。 墓中竟蟠着一条白蛇,“长尺有二寸,头角崭然”,役卒上前捕捉,将蛇置于练总郝光正行装袋内。役卒把棺木打开后,只见所有的骨节都变成青铜色的绿色,额骨上也有六七寸长的白毛。其余七八座墓中骷髅上也都有白毛。边大绶为了断李自成的“龙脉”,还派人在旧址上边的大小垴之间挖下宽二十米、深五米的大壕,他命人将骨骸“聚火烧化”,并把周围“大小树木一千三百余棵悉数斫伐”。网络配图 挖李自成祖坟的全过程,边大绶详细记录在了向陕西督军汪乔年呈报的《塘报》中,陕西督军汪乔年得知后,嘉奖边大绶:“据来报,知闯王墓已开,可以制贼死命。他日功成,定当首叙以酬。”然而,崇祯皇帝的这一招并不奏效,就在前一年,李自成的农民军在河南攻城破邑,所向披靡,并进逼潼关、直指西安,结果是众所周知的:两年后李自成攻占北京城,崇祯跑到皇宫北面的万岁山投缳自尽。李自成与崇祯在挖龙脉上两败俱伤,这也成就了清军将领。在他的功业基础上,皇帝成为清入关后的第一位皇帝,开创了大清王朝的历史篇章。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

标签: