黄巢起义拿老板姓当军粮是真的吗?黄巢有没有履行自己的诺言!

“待到秋来九月八,我花开后百花杀。

冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲。

”这是一首在后世流传甚广的诗作,它的作者是当时多次赶考但都名落孙山的不第黄巢。

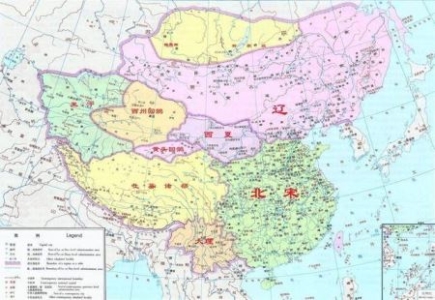

末年,、社会动乱、民不聊生,于是黄巢加入起义军并逐渐成为了首领。

后来,黄巢确实做到了诗中所说的“满城尽带黄金甲”,他带领义军攻入洛阳、占领长安,并于广明元年(880年)称帝,建立大齐政权。

然而,据说黄巢当年行军时缺食少粮,竟然用数十万老百姓来作为军粮,这到底是不是真的呢? 唐宪宗元和十五年(820年),黄巢出生在曹州宛朐县,也就是今天的山东省菏泽市一带。

据《》记载,黄巢的祖上以贩盐为生,家境非常富裕。

他从小就喜欢舞剑、骑马和射箭,有一些笔墨功力,,嘴上功夫相当不错,善于把那些江湖混混网罗到自己手下。

历史上大都实行盐铁专营,黄巢家族所贩卖的大概属于私盐。

由时代开始,贩卖私盐就要治罪。

到了,贩卖私盐五斤以下要判处三年徒刑,贩卖五斤以上要处以死刑。

出生于这样一个家庭,大概从黄巢小就沾上了一些不良习气。

就是这样一个纨绔子弟,还的确有些文学才华。

文人宋端义在他的野史杂谈《贵耳集》中说,黄巢五岁那年和父亲对诗,而且还像模像样。

“飒飒西风满院栽,蕊寒香冷蝶难来。

他年我若为青帝,报与桃花一处开。

” 年幼的黄巢能做出这么有水平的诗歌,还真是让人。

为了改变环境,父母支持黄巢进京赶考。

但是,仕途的大门始终没有给他打开,几次考试都名落孙山。

离开长安之际,他写下了很有名气的诗篇——《不第后赋菊》。

回到老家,黄巢接过祖上的家业,自己当上了老板卖盐,很快就成了当地有名的商业巨头。

874年(乾符元年),水灾、旱灾交困山东。

“麦才半收,秋稼几无,冬菜至少。

”(《》)小麦减产,秋粮绝收,过冬的蔬菜几乎没有。

大灾当前,地方官员束手无策不说,还隐瞒灾情不报。

这时候,长安城里的则仍然热衷于四处征战。

为了筹措军费,朝廷增加赋税,老百姓。

民无粮不稳。

875年初,王仙芝在河南濮阳拉起了人马,发出了声讨朝廷的檄文。

民怨犹如一堆干柴,迅速被点燃了。

的队伍攻陷了曹州、濮州和郓州。

乾符二年(875)六月,王仙芝的军队行进到黄巢所在的曹州,心里充满怨愤的黄巢当即响应。

有钱、有胆、有人气的黄巢很快拉起了一支数千人的部队。

绝望萦绕在老百姓的心头,黄巢和王仙芝的队伍很快达到了数万人。

眼看战火已成燎原之势,唐僖宗如梦初醒,出兵绞杀起义军,然而为时已晚。

黄巢和王仙芝攻城拔寨、。

正面交锋已经对唐军很是不利。

于是,唐僖宗采用招安政策,王仙芝几乎转头,黄巢坚决反对。

虽然王仙芝在黄巢等人的强烈反对下放弃了投降的念头,但他和黄巢的矛盾日益加深。

最后两人分道扬镳。

878年(乾符五年),王仙芝去世。

他队伍中的一部分南下,另一部分投靠了黄巢。

黄巢的势力日盛,势头日猛,被部下尊为 “”。

880年(广明元年),黄巢在唐朝叛徒刘允章的迎接下进入了古都洛阳城。

不久,又向西挺进潼关,进攻长安。

进入长安城后,为了稳住当地百姓的心,黄巢下了一道诏书:“黄王起兵,本为百姓,非如不爱汝曹,汝曹但安居无恐。

”长期处于水深火热之中的老百姓似乎突然遇到了救星,他们奔走相告,纷纷给黄巢竖起了大拇指。

黄巢迅速树立了体恤百姓、与民无害的形象。

黄巢似乎游刃有余地穿行在唐王朝的缝隙之中,而骜不驯、自矜骄傲的性格特征,决定他并不会心慈手软、真爱百姓。

他输在了自己的人品上,注定走不稳、走不远。

据《》记载:“贼俘人而食,日杀数千。

贼有舂磨砦,为巨碓数百,生纳人于碎之,合骨而食,其流毒若是。

”《新唐书》也写道:“人大饥,倚死城堑,贼俘以食,日数千人,乃办列百巨碓,糜骨皮于臼,并啖之。

” 按照这个说法,在军队缺粮时,黄巢制造了数百个类似舂米工具的器物,将人活生生丢进去捣碎,连着骨头一起吃掉。

史书写着“日数千人”。

看来,黄巢的军队吃人应该是确有其事。

如果真的吃掉了数十万百姓,那他的部下岂不是人人都是吃人者,人人也可能是被吃者。

那还有谁愿意跟他干呢? 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

关羽为什么手中总是拿着一本书?关羽拿的是什么书?

不过关羽却有着一个好习惯,那就是非常喜欢读书。

不论是在哪,后方练兵,还是带兵远征,但凡是有闲暇时间就肯定会拿着随身携带的书籍进行阅读,从中吸取前人的经验与教训。

所以关于夜读史书也成为了关羽的一个经典形象,很多有关于关羽的画作或是雕塑等等,都会有一手拂长髯一手持书本专心读书的场景,给人留下深刻印象。

那么让关羽如此着迷爱不释手的这本书,到底是什么书? 这本书,就是儒家经典四书五经之一的《春秋》。

《春秋》是儒学宗师孔子编著的一本史书,又称《麟经》或者《麟史》。

《春秋》是我国古代第一部编年体史书,全书共35卷,记述了从鲁隐公元年(公元前772年)至鲁哀公十六年(公元前479年)之间,共将近三百年的历史。

此外还有一种说法,认为关羽所读的是《左传》,实际上《左传》又名《春秋》,是鲁国史官左丘明对《春秋》所做的阐释与补充,等于是《春秋》的注解版,仍未脱出《春秋》的范畴,属于。

河南、山西运城等地至今还有“春秋楼”,相传为关羽读《春秋》处,为重点文物保护单位。

《春秋》和青龙偃月刀一起,几乎都成为关羽的标志性符号。

那么问题来了,古代的经典史书和儒家著作,为什么关羽偏偏拿着一本《春秋》不撒手?这本《春秋》到底有什么妙处?直到九百多年后的北宋末年,才揭开了其中奥妙。

公元1127年之变爆发,北宋灭亡,宋徽宗也成了金国人的俘虏,被押送至金国腹地的五国城。

在宋徽宗的随行人员中,有个人名叫蔡鞗,此人是著名奸臣的第五子,也是宋徽宗的女婿,官封驸马都尉、宣和殿待制。

蔡京不是什么好人,但他的儿子蔡鞗比他老爸强得多,在宋徽宗国破家亡沦为俘虏之际,他始终不离不弃跟随宋徽宗身边。

蔡鞗很有文采,他把宋徽宗在金国的被俘生涯写成一本书《北狩行录》,记载了很多宋徽宗的日常小事。

从文中记载来看,宋徽宗在金国处境并没有人们想象中那么不堪,很多旧日臣子侍从左右,还有书读。

有一次,宋徽宗手下随员中有人在读《春秋》,有人向宋徽宗提建议说:“《春秋》之书,多弑君、弑父之事。

为人臣子者,岂宜观哉?”,认为《春秋》中记载了很多犯上作乱之事,容易教人学坏,因此为人臣子者不应该看。

宋徽宗博学多才,深知《春秋》义理之妙,于是说:“《春秋》者,鲁之史记也。

周德既衰,君臣失守,上下无别。

孔子所以惩恶劝善,以正褒贬,使后世知惧。

凡君子之所疑而不决者,至《春秋》而后定”,“《春秋》,礼义之大宗也。

为人臣而不知《春秋》者,守经事而不知其宜,遭变事而不知其权”。

他认为,孔子作春秋的本意,正是以此警告乱臣贼子,让他们不敢肆意妄为。

《春秋》堪称儒家君臣之道的基本规范,身为臣子,如果不读《春秋》,那么处理日常事务时难以遵守古训、,处理突发情况难以通权达变,会辜负主上厚恩,因此为人臣子必须要多读《春秋》。

宋徽宗的话,完美解释了关羽爱读春秋的奥妙。

关羽对刘备忠心耿耿,为了报答刘备知遇之恩,想竭忠尽智尽到自己做臣子的本分,故此才会对讲授君臣之道的《春秋》爱不释手。

可惜宋徽宗什么大道理都懂,就是说一套做一套,结果落了个客死他乡的下场。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

隋唐末年起义领袖刘武周和李渊谁先起兵反隋

关于他的出生还有一段故事。

他的父亲和母亲坐在庭院里休息,忽然看见一个像雄鸡一样形状的东西,它身上的光芒把地面都给照亮了。

它唰的一下向庭中的女人飞去,刘武周妈妈赶紧起来抖衣服,却发现什么也没有。

图片来源于网络 在不久之后,武周妈妈就有了喜讯,十月后生下了刘武周。

刘武周的父亲给他找了个武师傅,他倒也是。

后来凭借这一身武艺参军,立下战功。

回到家乡后他就被封为了太守的护卫长官。

刘武周的血脉里有不安分的因素,他杀死太守起兵反隋。

后来越来越多的人来到了他的麾下,他的兵越来越多。

他一边讨好突厥,一边应付来攻打他的隋军。

他不仅打跑了隋军,还反攻拿下雁门,进而攻取汾阳宫,迎来他第一次大胜利。

他把美女进献给突厥,换来了一个可汗的称号。

势力逐渐加大的他索性自封为帝。

在李渊攻入长安后,他接受下属的建议攻打晋阳。

他一个个打败了李渊派来护卫太原的将领,攻占了太原。

他派下属继续向南挺进。

在这期间,又有一些小军阀也在响应刘武周。

刘武周逐渐控制了整个山西大部。

李渊惊慌失措,派秦王率军攻打。

李世民兵分几路,把刘武周的势力分别击破。

刘武周只能逃亡突厥,秦王把山西的失地都收了回来。

在三年后,刘武周逃回家乡的计划失败,被突厥人杀死了。

刘武周是在哪称帝的 刘武周是在马邑称帝的。

那个时候,他刚刚迎来了自己沙场生涯的第一个胜利—攻克了汾阳宫。

他还把宫里面的美女献给了突厥可汗,用行动表示自己对突厥的忠心。

然后他又占领了定襄郡,大大增加了疆域。

扫荡完后,刘武周就返回了马邑。

图片来源于网络 高兴的突厥可汗不仅赐下了定杨可汗的称号,还赏赐了用狼头作标志的大旗。

狼是突厥的象征,可汗赐下大旗的意思是把刘武周当作自己人看。

刘武周高兴之余,索性就自称,封自己的妻子为皇后。

刘武周本来是河北人,后来又迁到了马邑。

他出生于大富之家,骑射一流,喜欢到处结交朋友。

那时是末年,皇帝不仁,各路英雄揭竿而起,战争经常爆发。

从军的刘武周很快凭借他出色的武艺立下了战功,被封为校尉荣归故里。

公元617年,他杀死了当地的最高行政长官,开放粮仓赈济灾民,并把流离失所的饥民聚集起来形成了一支上万人的叛军。

他派人联系突厥,为了得到突厥的支持,攻取了汾阳宫,把宫里的宝物赠送给了可汗。

他与突厥勾结到了一起,兵犯太原,一次次打败了李渊的军队。

但是李世民在次年亲自率领军队来攻打,与刘武周对峙了半年。

刘武周的部队因为粮食不足而被打败,他只能灰溜溜地去投奔突厥。

但是突厥已经放弃了刘武周,和更有实力的唐朝合作。

刘武周发现后想要逃回去,可是被突厥人发现并杀害了。

李渊与刘武周谁先起兵 刘武周比李渊更早起兵。

刘武周担任太守的护卫长官,其间与太守的妾室偷情。

可是被太守发现了,刘武周惶惶不可终日。

其实刘武周心里早就想趁天下大乱杀死太守。

那时正在闹饥荒,尽管官府的粮食很充足,但吝啬的行政长官不肯分给百姓。

图片来源于网络 刘武周就派人到街上到处说太守的坏话,做足了舆论攻势。

在大业十三年三月,刘武周用正义的理由杀死了太守,起兵反叛。

他没有遭到百姓的批判。

为了让他的叛乱更得民心,他开放了粮仓用来赈济灾民。

他还号召当地百姓加入到他的队伍,最终得到数万人的响应。

当地的官方力量也投降了,刘武周被众人推荐成为了当地的一把手。

家乡地处突厥边缘,他尽快派人联系突厥,希望能得到突厥的支持。

他引突厥军队袭击隋军,攻取了汾阳宫,把皇帝的美人赠给了突厥可汗。

李渊起兵是在大业十三年的农历七月。

他在起兵之前还发表了一番誓词:谴责了是个昏君,导致民不聊生。

他一面派人出使突厥,请求突厥可汗派兵援助。

一面让大儿子和二儿子挥师南下,迅速向西南方挺进。

当时正在扬州度假,关内隋军力量薄弱,根本档不住唐军。

其他的地方势力正在与对方交战,完全顾不上这支部队。

因此,他们很快地就攻入了长安。

李渊一进长安,就立刻立隋炀帝的后代为皇帝,把架空为太上皇并把持了朝政。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。