80万年前的利莫里亚 可能是最早的远古高级文明

传说中的利莫里亚文明与亚特兰蒂斯几乎相齐名,他们是一起共存的最早远古文明。

据考证,利莫里亚存在于南太平洋一带。

传说利莫里亚人能够炼出高纯度的金属,能够不受距离和障碍物进行通讯联络,他们掌握的通讯手段甚至比无限电通讯还要先进,因而人们把这个神秘国家当作是人类的起源,然而利莫尼亚这个国家是否真实存在?还有很多人存在质疑。

80万年前的利莫里亚,可能是最早的远古高级文明

在19世纪中期,有些生物学家根据马达加斯加和印度尼西亚的狐猴种群分布情况,他们分析认为在这两者之间存在过一个大陆,并且把这个大陆命名为利莫里亚,认为它就是80万年前沉入印度洋底的神秘国家。

许多专家学者为这个发现感到欢欣鼓舞,因为他们原本就相信,利莫里亚是真的存在,然而也有些人认为:仅靠狐猴群分布情况,就断定利莫尼亚的存在,未免有些轻率,按照正规的历史发展的,真的很难想象,在几十万年前就会出现如此高度文明的国家。

有了这些质疑声之后,科学家开始寻找该文明存在的证据,他们列举了印度洋群岛大量的古代遗迹和民间传说,比如博纳贝岛上有一座巨大的仪器,叫做南马都尔,它是由98座人工岛及其他建筑组成,科学家认为南马都尔遗迹所表现出来的文明和利莫里亚很相像,因为南马都尔的每个小岛组成都用了玄武岩,岛与岛之间还有运河相连,这就显示出,过去的南马都尔是像现在威尼斯一样的水上城市,并且可以想象出当时的南马多尔有多繁荣。

80万年前的利莫里亚,可能是最早的远古高级文明

更令人信服的证据也被找到,土亚摩土群岛上有与玛雅金字塔极为相似的祭坛,比如说塔普岛上奇妙的石门,迪安尼岛上的石柱,雅布岛上巨大的石壁,都和鲁克喜巴岛石很像,所有这些都代表着一种古老的文明,而且这些小岛都有着明显的相似点,都有关于大陆沉没的传说极相似,在利莫里亚相距不远的小岛上都出现了高度文明,这就让一大部分科学家更加执着的相信,莫里亚确实存在,并且有着相当高的文明。

那么它为什么会在距今80万年前突然消失呢?科学家们也给出了答案:可能是被同时袭来的几次大灾难毁灭的,当时降临的灾难可能是冰雪融化形成特大洪水,使得大洪水把陆地冲走,同时大洪水又带来了大地震,恰巧这时候又有一颗小行星不偏不倚的撞到利莫尼亚上,这一连串致命的打击加在一起,就把该文明彻底毁灭了。

那么,利莫里亚消失后沉没在印度洋底后,探险家在海洋底的发现太少,很难让人信服。

到底是探险家没有发现呢,还是在沉没之际利莫里亚人躲起来了呢?如果是躲起来了,又会躲在哪里呢?20世纪以来,有一些科学家认为利莫里亚尽管沉没到印度洋海底,但他们的文明和人类并没有毁灭,而是存活下来,目前正居住在沙斯塔山上,而且是山里面的地下隧道。

此种说法难免令人有些匪夷所思,难道那些利莫里亚人一直生活在地底下,可他们生活的地方是死火山,位于美国加利福尼亚州北部,海拔高4316米,呈圆锥形,山顶终年积雪,还有有冰川,这究竟又怎么回事呢?至今也没人给出个明确的答案。

依据太平洋一些岛屿的传说故事,利莫里亚是在太平洋上类似热带的岛屿,岛上生活着许多美丽的动物,数千年以前他们带着未解之谜沉入印度洋海底,像亚特兰蒂斯一样,科学家对于利莫里亚是否存在的争论一直未停止过,小伙伴们有什么不一样的看法吗?

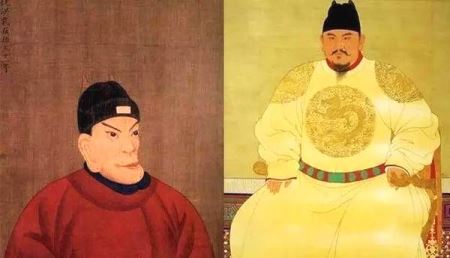

冯太后何以被称为“文明太后”?千古以后做了哪些改革?

中国历史上,临朝听政掌握中枢大权的太后有不少,不过没有一位的历史功绩比得上北魏的冯太后。

影视剧《》的女主人公就是以她为历史原型塑造的。

北魏冯太后(441~490年)的人生经历极富传奇色彩。

她本是汉女,祖父曾做过五胡时北的国君。

生于北燕被北魏灭亡几年后,幼年时父亲冯朗被北魏孝武帝下令诛杀,她被没入后宫成为一名奴婢。

在姑母冯昭仪的帮助下,冯氏没有吃太多苦,反而出落得有之美。

北魏文成帝拓跋濬12岁就继位登基,有一次他在宫中偶遇冯氏。

《魏书》十分八卦地记载了两人的邂逅: “高宗登白楼望见,美之,谓左右曰:‘此妇人佳乎?‘左右咸曰‘然’”。

就这样,冯氏成了拓跋濬的妃子。

两人感情十分深厚,456年,文成帝封15岁的冯氏为皇后。

同年,妃子同文成帝所生的以不足两岁的幼龄被立为太子。

其他朝代,的妃子巴不得“母凭子贵”。

可在北魏,却有一项“子贵母死”的奇葩制度,凡后妃所生之子被立为储君,生母皆要赐死,以防未来的母族擅权。

于是拓跋弘生母李氏被赐死,冯后担当起了养育太子之责。

465年,文成帝英年早逝,年仅25岁。

11岁的太子拓跋弘即位,是为北魏献文帝,冯后被尊为太后,临朝听政。

当时因为新君年幼,政局动荡,权臣乙浑,冯太后定策将其诛杀。

467年,献文帝妃子生下一子。

冯太后得知长孙出世后大喜,将朝政归还于献文帝。

469年。

拓跋宏被立为太子,生母李氏依据“子贵母死”的制度被赐死,这一幕同文献帝当年成为太子何其相似,恍若一个历史循环。

还政后冯太后还不到30岁,正值女人大好年华的她开始琢磨起自己的第二春。

结果献文帝感觉丢失了颜面,找了个借口将冯太后最喜欢的情人,宿卫监李奕处死。

冯太后得知后大怒,两人关系破裂。

471年,献文帝被迫退位,成为年仅17岁的中国史上最年轻的太上皇。

献文帝之子拓跋宏以4岁幼龄登基,这就是。

476年,献文帝暴崩,时人称是被冯太后毒杀。

冯太后再次临朝,被尊为太皇太后。

冯太后在北魏献文帝和孝文帝时期实际掌权约二十年,成功实施了大量的社会政治改革。

诸多改革中,她和孝文帝主导的土地公有制改革影响最为深远,不仅后来的和将之奉为圭臬,之后还被所继承,最终以北魏的土地公有制为模版分配土地,国力日盛,达到了自西汉后又一个的巅峰! 图 491年北魏疆域图 说起封建王朝的土地改革,王莽和都曾想要在全国推行,改为公田制和。

可惜在他们所处的年代,世家和地主豪强盘根错节,土地所有权极其复杂,改革均不了了之。

然而到了北魏时期,中原大地在经历多次战乱后,大片土地抛荒,恰巧又有大批逃避战乱的人没有土地耕种,这一特殊的情况反而让北魏这一少数民族政权阴差阳错的拥有了将土地改革彻底推行下去的客观条件。

太和九年(485年),北魏给事中李安世向冯太后和孝文帝建议,由官府主导土地改革,将天下土地分给人民(《魏书·列传第四十一》李孝伯附李安世传)。

北魏朝廷制定了极为详细的规章制度以确保土地改革的顺利进行: 诸男夫十五以上,受露田四十亩,妇人二十亩,奴婢依良。

丁牛一头受田三十亩,限四牛。

…… 诸民年及课则受田,老免及身没则还田。

奴婢、牛随有无以还受。

——《魏书·食货志》 图 石椁 北魏 山西博物院 朝廷规定:年满15岁男子可以得到四十亩露田,女子减半,另外若每户拥有一头耕牛可得到30亩露田,但每户上限4头耕牛,再多官府也不再授田。

如果土地因为地力不够需轮作的,官府根据轮作具体情况授田亩数翻倍。

受田人年老下不了地或死亡则露田会被官府收回,耕牛如果死去,官府也会将因为牛多分的露田收回。

除耕田外,北魏朝廷还对桑田做出了分配。

在古代,种桑养蚕是一项极为重要的农业活动。

土地改革早期,官府在能种植桑树的地区授予每人20亩桑田,要求在这20亩地里规定期限内至少种活50棵桑树、5棵枣树、3棵榆树。

因桑树需要多年生长和长期精心培育,并不适合土地流转,因此朝廷规定桑田为永业田,受田人死后可以传给子孙,官府并不收回。

图 采桑图 画像砖 另外,北魏朝廷对百姓的宅基地、菜地,以及地方官员的公田均做出了详尽的规定。

比如每三口人可以分配到一亩宅基地,地方官员按照职位分到面积不等的公田,离任时必须全部上交给继任者,否则要判刑。

除此之外,北魏的这次土地改革还有许多细则。

在冯太后的强力推动下,土地所有制改革顺利实施,北魏农业得到了极大的发展,国力也达到空前鼎盛。

公元490年,冯太后去世,时年49岁。

冯太后生前使北魏成为文明国度,死后为“文明”,又被称为“文明太后”。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

长江流域古文明的发祥地:大溪文化

大溪文化遗址位于四川省巫山县与奉节县相连的大溪镇,在瞿塘峡东口长江南岸与大溪河交汇处的三级台地上,距奉节县城15公里。

它是我国母系社会的重要遗迹,属晚期至父系氏族的萌芽阶段,是我国著名的古文化遗址之一。

郭沫若先生首次把其称之为大溪文化。

该文化类型迄今发掘的主要遗址还有:湖北宜都红花套、枝江关庙山、江陵毛家山、松滋桂花树、公安王家岗,湖南澧县三元宫和丁家岗、安乡汤家岗和划城岗等10多处。

国家文物部门于1958年、1975年和1976年对大溪文化遗址进行过三次发掘,发掘面积达570平方米,清理墓葬208座,出土珍贵文物1200多件,有生产工具石斧、石锛、蚌镰、骨针等,有饰品玉石、璜等,还有艺术品空心石球、人面浮雕、悬饰等,以及内外朱色陶、戳印文和朱绘黑陶、曲腹杯、筒形瓶等器物。

这里出土的陶器、石器都颇有特点,骨器很多且保存完整,另外还有玉器等。

这里出土的石器中以两侧磨刃对称的主形石凿最具特色,有很少的穿孔石铲和斜双肩石锛,偶见长达三四十厘米的巨型石斧。

同时,有相当数量的石锄和椭圆形石片切割器等打制石器。

从时间上看,大溪文化可归纳为三个时期。

早期:夹炭红陶最多,戳印纹简单、细小,彩陶极少,以折肩圈足罐、三足盘、鼓形器座等为代表。

中期:戳印纹发达,彩陶兴盛,常见内折沿圈足盘、簋、高把豆、折腹盆、曲腹杯、筒形瓶等。

晚期:泥质陶占绝对优势,灰陶和黑陶剧增,有细颈壶、折敛口圈足碗等。

大溪文化初步可分为两个地区类型:长江沿岸的鄂西川东地区,如大溪、红花套、关庙山等地的遗存,可称为大溪类型。

此种类型的遗存中长期多夹炭陶,夹砂陶比例始终很小,白陶也很少。

圈足盘、陶簋多见,典型器有彩陶筒形瓶,圈足上盛行各种成组的戳印纹。

彩陶纹饰有横人字形纹、曲线网格纹,有的器形和彩纹,明显受仰韶文化庙底沟类型的影响洞庭湖北岸、西北岸地区,如三元官、丁家岗、汤家岗等地的遗存,可称为三元宫类型。

此种类型的遗存中夹砂陶比例大,红褐胎黑皮陶和白陶占一定数量,有特征鲜明的盘口圈足罐和筒形圜底罐。

圈足盘少,彩陶筒形瓶仅有个别发现,以通体装饰的印纹、刻画纹为特色,漩涡纹、变体卷云纹彩陶也具特点。

至今没有发现受庙底沟类型彩陶影响的迹象。

有人认为,三元官类型遗存虽确有许多与大溪文化相同的文化因素,但可能是受大溪文化强烈影响的另一种原始文化。

大溪文化是我国长江流域古文明的发祥地之一,也是长江中游地区新石器时代文化的首次发现。

它的发现为探素长江中游地区新石器时代文化的面貌,以及社会经济发展提供了珍贵的实物资料。

从出土器物看,大溪文化是以当地为主,外来文化影响为辅发展起来的,在与其他文化的关系上,该文化同湖北的屈家岭文化,江苏的青莲岗文化及浙江的等都为已发现的重要的长江流域古文化,它们之间存在着相互交流影响的因素。

大溪文化与仰韶文化比较可知,两者都有外形近似而各属自身系统的折沿盆、敛口钵和小口直领罐等陶器,反映了在同一时期南北所流行的器物形制和作风。

另一方面,还明显存在着互相交流影响的因素。

如淅川下王岗的早一、早二期遗存中的陶豆、盂、筒形瓶式细高器座等,是受大溪文化影响的产物;大溪、关庙山、红花套等处发现的圆点钩叶纹和花瓣纹的彩陶罐、垂幛纹彩陶钵片、双層小回尖底瓶片等,是仰部文化庙底沟类型南下影响所及的实物例证。

至于大溪文化与时代稍晚的屈家岭文化的关系,两者当是先后直接继承发展的,也有人认为是不同系统的两种文化,目前尚无定论。

在湖南石门皂市、湖北宜都城背溪、秭归柳林溪,新发现一种较早的新石器遗存,为探讨大溪文化的渊源提供了重要线索。

出色的陶器制作技术,制陶业方面,大溪文化的陶器。

以红陶为主,以白陶和薄胎彩陶最为突出,代表了较高的工艺水平。

红陶陶器普遍涂红衣,有些因扣烧而外表为红色,器内为灰、黑。

盛行圆形、长方形、新月形等戳印纹,一般成组印在圈足部位。

有少量彩陶,多为红陶黑彩,常见的是交叉纹、横人字形纹、条带纹和漩涡纹。

主要器形有釜、斜沿罐、小口直领罐、壶、盆、钵、豆、簋、圈足盘、圈足碗、筒形瓶、曲腹杯、器座、器盖等。

另有大量实心陶球和空心裹放泥粒的陶响球。

在白陶圈足盘上,通体饰有类似浅浮雕的印纹,图案复杂精细。

薄胎细泥橙黄色的彩陶单耳杯和圈足碗,胎厚仅1-15毫米,绘以棕红色的多种纹样,显得精美别致。

划城岗遗址发现一座保存稍好的窑址,由斜坡状火道、火膛和出烟口三部分构成。

火膛下半部挖在生土中,上半部用大块红烧土垒成。

火膛之上未见窑算,围绕窑壁内侧有一圈放置陶坯的平台,大多数陶器火候较低,据测试烧成温度为750℃880℃。

大溪文化居民以稻作农业为主。

在房屋建筑遗迹的红烧土块中,经常发现有稻草、稻壳印痕。

红花套遗址的稻壳印痕经鉴定为梗稻。

除饲养猪、狗外,从大溪、三元宫、丁家岗遗址的发现看,鸡、牛、羊可能也已成为家禽家畜。

同时,渔猎、采集等辅助经济仍占一定比重。

特别是在大溪有些地段的文化层内,夹杂着较多鱼骨渣和兽骨,包括鱼、龟、鳖、蚌、螺等水生动物以及野猪、鹿、虎、豹、犀、象等的遗骸。

大溪文化层中发现了很厚的鱼骨堆积,说明捕鱼在当时的三峡地区已成为主要的生产活动。

在红花套、关庙山发现的房屋基址普遍经过烧烤,已成红烧土建筑,并较多使用竹材建房。

建筑分半地穴式和地面两类,前者常呈圆形,后者多属方形、长方形。

地面起建的房子,往往先挖墙基槽,再用粘土掺和烧土碎块填实,墙内夹柱之间编扎竹片或小型树干,里外抹泥。

室内分布柱洞,挖有灶坑或用土埂围筑起方形火塘。

居住硬面的下部,常用大量红烧土块铺筑起厚实的垫层,既坚固又防潮。

有的房顶系铺排竹片和植物茎秆,再涂抹掺有少量稻壳、稻草末的粘土。

有的房子还有撑檐柱洞或专门的檐廊,或在墙外铺垫一段红烧土渣地面,形成原始的散水。

可见为适应南方的气候条件,建造住房已采用了多种有利于防潮、避雨、避热的技术措施。

这里的葬俗很独特,共发现300余座大溪文化的墓葬,其中大溪墓地最多,人骨保存也较好。

该墓地死者头向普遍朝南,除个别为成年女性和儿童的合葬墓外,绝大多数实行单人葬。

葬式一类为直肢葬,数量占半数以上,以仰身直肢为主。

另一类为屈肢葬,其中多数是仰身屈肢,以双脚压在髋骨下的仰身跪屈葬和下肢向上弯曲的仰身蹲屈葬最为特殊;下肢弯程度很大的屈肢葬,是将死者捆绑后埋葬的。

绝大多数墓有随葬品,最多的30余件。

女性墓随葬品一般较男性墓多,有的石镯、象牙镯等饰物,出土时还佩戴在死者臂骨上。

在几座墓里发现整条鱼骨和龟甲,有的把鱼摆放在死者身上,或是置于口边,也有的是两条大鱼分别垫压在两臂之下。

以鱼随葬的现象,在中国新石器文化中尚属少见。

另外还有以狗作为牺牲的。

大溪墓地儿童与成人的葬制基本相同,但在红花套和关庙山则是瓮棺葬。

随机文章关于詹姆斯·布坎南总统单身生活的175年历史地球2032年灭亡过程图有哪些,地球将会被超大小行星毁灭楼兰遗址为什么不能去,极其危险千万别去(天价门票3500元)网红区块链的应用领域有哪些,几乎能被运用到各行各业(未来可期)中国鹰击18反舰导弹,射程和突防能力位列世界前三迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!