玛雅文明出土文物,玛雅文明的消失

1492年,哥伦布率领90名水手,三条船只,开始了自己的航行,然后他发现了一大陆,他把这块大陆称作为印第安,也就是今天的美洲,这是美洲这块神秘的大陆第一次被人们知晓,其实美洲在被他发现以前,就已经有了很久的历史,后来玛雅文明也被越来越多人所熟知,

玛雅文明出土文物

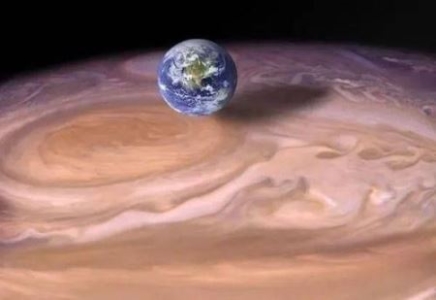

玛雅文明的祖先,美洲第一个文明,叫做奥尔梅克文明,大约产生于公元前1200年左右,考古学家对奥尔梅克文明进行发掘的时候,找到了大量的奥尔梅克遗迹以及文物,考古学家看到这些遗迹的时候大吃一惊,这怎么和中国的殷商文化这么像!

考古学家找到了一组玉器,上面雕刻着许多文字,经过仔细的研究比对,发现这些玉器上雕刻的文字居然是甲骨文!“辛”、“农”、“戎”几个字和甲骨文中的这几个字写法一模一样,还有大约三百多个字,都和中国的甲骨文及其相似,这让考古学家大吃一惊,而且这些文字雕刻在玉上,一般来说,只有中国人喜欢玉,而西方人喜欢的是金,所以在美洲出土玉器本身就是一件很惊人的发现!

这一重大发现让不少考古学家很吃惊,但更让他们吃惊的还在后面,科学家们通过研究发现,北美洲很多古老的文明都中国殷商时代的时代特征惊人的相似!

根据《汉书·东夷传》记载:“倭国东四千余里,有裸国,裸国东南有黑齿国,船行一年可至也”,从日本向东前行四千里,有一个国家叫做裸国,裸国的东南有一个国家叫黑齿国,这个黑齿国的相对方位,居然和中美洲的相对方向大致相同,也就是说中国人在汉代就已经知道了美洲大陆,

商周交战,周朝大败商朝,但还有一只25万人的商朝军队没有被歼灭,可这支军队却无缘无故的消失了,消失后的不久,奥尔梅克文化就建立了,并且带有明显的中国文明痕迹,

玛雅文明的语言和中国的汉语有着惊人的相似度,汉语属于汉藏语系,汉藏语系有一个区别于其他语系很明显的标志,就是有两次,比如一头,一匹,等等,但美洲的玛雅文明也有同样的量词,被称为“tul”,“pok”,从声母的发音来看,是不是和汉语十分相似,而且我们现在说的汉语发展到现在语音已经发生了很大的变化,谁能说清楚殷商时代的一头,一匹和玛雅时代有多像呢?

玛雅文明的消失

如果说以上这些都是猜测,那么下面这个证据就很直接了,随着现在遗传科学的发展,科学家们发现,印第安人的血统和亚洲的蒙古利亚人种有着很深的关系,中国人是黄种人,黄种人是一个政治概念,而生物学上的概念,正是蒙古利亚人种!

也许殷商的那只流亡军队,真是美洲的祖先呢,那么就带来了一个更让人匪夷所思的问题,殷商军队是如何远渡重洋跑到遥远的美洲的呢

冯太后何以被称为“文明太后”?千古以后做了哪些改革?

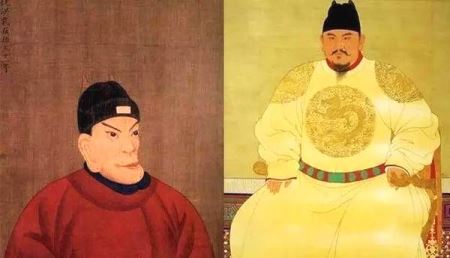

中国历史上,临朝听政掌握中枢大权的太后有不少,不过没有一位的历史功绩比得上北魏的冯太后。

影视剧《》的女主人公就是以她为历史原型塑造的。

北魏冯太后(441~490年)的人生经历极富传奇色彩。

她本是汉女,祖父曾做过五胡时北的国君。

生于北燕被北魏灭亡几年后,幼年时父亲冯朗被北魏孝武帝下令诛杀,她被没入后宫成为一名奴婢。

在姑母冯昭仪的帮助下,冯氏没有吃太多苦,反而出落得有之美。

北魏文成帝拓跋濬12岁就继位登基,有一次他在宫中偶遇冯氏。

《魏书》十分八卦地记载了两人的邂逅: “高宗登白楼望见,美之,谓左右曰:‘此妇人佳乎?‘左右咸曰‘然’”。

就这样,冯氏成了拓跋濬的妃子。

两人感情十分深厚,456年,文成帝封15岁的冯氏为皇后。

同年,妃子同文成帝所生的以不足两岁的幼龄被立为太子。

其他朝代,的妃子巴不得“母凭子贵”。

可在北魏,却有一项“子贵母死”的奇葩制度,凡后妃所生之子被立为储君,生母皆要赐死,以防未来的母族擅权。

于是拓跋弘生母李氏被赐死,冯后担当起了养育太子之责。

465年,文成帝英年早逝,年仅25岁。

11岁的太子拓跋弘即位,是为北魏献文帝,冯后被尊为太后,临朝听政。

当时因为新君年幼,政局动荡,权臣乙浑,冯太后定策将其诛杀。

467年,献文帝妃子生下一子。

冯太后得知长孙出世后大喜,将朝政归还于献文帝。

469年。

拓跋宏被立为太子,生母李氏依据“子贵母死”的制度被赐死,这一幕同文献帝当年成为太子何其相似,恍若一个历史循环。

还政后冯太后还不到30岁,正值女人大好年华的她开始琢磨起自己的第二春。

结果献文帝感觉丢失了颜面,找了个借口将冯太后最喜欢的情人,宿卫监李奕处死。

冯太后得知后大怒,两人关系破裂。

471年,献文帝被迫退位,成为年仅17岁的中国史上最年轻的太上皇。

献文帝之子拓跋宏以4岁幼龄登基,这就是。

476年,献文帝暴崩,时人称是被冯太后毒杀。

冯太后再次临朝,被尊为太皇太后。

冯太后在北魏献文帝和孝文帝时期实际掌权约二十年,成功实施了大量的社会政治改革。

诸多改革中,她和孝文帝主导的土地公有制改革影响最为深远,不仅后来的和将之奉为圭臬,之后还被所继承,最终以北魏的土地公有制为模版分配土地,国力日盛,达到了自西汉后又一个的巅峰! 图 491年北魏疆域图 说起封建王朝的土地改革,王莽和都曾想要在全国推行,改为公田制和。

可惜在他们所处的年代,世家和地主豪强盘根错节,土地所有权极其复杂,改革均不了了之。

然而到了北魏时期,中原大地在经历多次战乱后,大片土地抛荒,恰巧又有大批逃避战乱的人没有土地耕种,这一特殊的情况反而让北魏这一少数民族政权阴差阳错的拥有了将土地改革彻底推行下去的客观条件。

太和九年(485年),北魏给事中李安世向冯太后和孝文帝建议,由官府主导土地改革,将天下土地分给人民(《魏书·列传第四十一》李孝伯附李安世传)。

北魏朝廷制定了极为详细的规章制度以确保土地改革的顺利进行: 诸男夫十五以上,受露田四十亩,妇人二十亩,奴婢依良。

丁牛一头受田三十亩,限四牛。

…… 诸民年及课则受田,老免及身没则还田。

奴婢、牛随有无以还受。

——《魏书·食货志》 图 石椁 北魏 山西博物院 朝廷规定:年满15岁男子可以得到四十亩露田,女子减半,另外若每户拥有一头耕牛可得到30亩露田,但每户上限4头耕牛,再多官府也不再授田。

如果土地因为地力不够需轮作的,官府根据轮作具体情况授田亩数翻倍。

受田人年老下不了地或死亡则露田会被官府收回,耕牛如果死去,官府也会将因为牛多分的露田收回。

除耕田外,北魏朝廷还对桑田做出了分配。

在古代,种桑养蚕是一项极为重要的农业活动。

土地改革早期,官府在能种植桑树的地区授予每人20亩桑田,要求在这20亩地里规定期限内至少种活50棵桑树、5棵枣树、3棵榆树。

因桑树需要多年生长和长期精心培育,并不适合土地流转,因此朝廷规定桑田为永业田,受田人死后可以传给子孙,官府并不收回。

图 采桑图 画像砖 另外,北魏朝廷对百姓的宅基地、菜地,以及地方官员的公田均做出了详尽的规定。

比如每三口人可以分配到一亩宅基地,地方官员按照职位分到面积不等的公田,离任时必须全部上交给继任者,否则要判刑。

除此之外,北魏的这次土地改革还有许多细则。

在冯太后的强力推动下,土地所有制改革顺利实施,北魏农业得到了极大的发展,国力也达到空前鼎盛。

公元490年,冯太后去世,时年49岁。

冯太后生前使北魏成为文明国度,死后为“文明”,又被称为“文明太后”。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

蹇义和他的天官府,天官府是如何消失在历史中的?

这天官府是年间建成的,到现在有数百年历史了。

天官府是一座府第,但早就没有了。

现在只留下这天官府这一个地名,也是一条街名。

要说天官府,就得说他的主人蹇义。

重庆历史名人馆内蹇义塑像 蹇义是明朝初巴县人,原来的名字叫蹇瑢。

他于洪武十八(1385)年进京赶考,虽说没有进入前三,但也中了进士,洪武爷下旨,授蹇义为中书舍人。

中书舍人要奏事、要称旨,经常要在面前露脸,蹇瑢是小小心心,谨慎办事。

有一天,皇帝有意问蹇义,说有个前人蹇某某是不是你的先祖。

蹇义也晓得这个人,但与自己没得关系,于是老老实实地跪下回答说不是。

皇帝觉得蹇瑢这个人诚实,不趋炎附势,心中很是高兴。

于是就说,我给你取个名,叫“义”。

蹇瑢,急忙磕头谢恩。

皇帝又亲手提笔把这“义”字写给了蹇瑢,这蹇瑢从此改名叫蹇义。

蹇义当了三年的中书舍人,按规定应该轮换到另外一个岗位去了。

皇帝觉得这蹇义用顺了手,换个人来怕不习惯。

因此下旨,说蹇义在朕身边工作,用起来很顺手,朕要用蹇义,就不要调动岗位了。

还特别强调说,要用就要用九年。

到了时候再说调整的事。

蹇义自此就天天在皇帝左右,小心谨慎地工作,不敢有半点差错。

到了惠帝建文,蹇义被破格提升任吏部右侍郎。

这几年间,朝政在改革,蹇义有些事不好插手,没有多少成绩。

燕王来了,蹇义赶紧迎接,宣示效忠燕王。

燕王也晓得蹇义是宠臣,此时正是用人之际,就重用蹇义,升为左侍郎。

过了没几个月,又升蹇义为吏部尚书。

后来,命蹇义兼任太子的秘书,帮助太子办事。

这期间,皇帝有啥子事要给太子办,或者是太子有事要请示报告皇帝,都是蹇义在中间传递。

蹇义深知伴君如伴虎的道理,这一个皇帝,一个太子,都是不能得罪的人,因此传达事情都很委婉,使皇帝和太能接受。

父子之间因此显得很和睦亲善,让皇帝和太子都觉得蹇义能干。

皇帝出京巡视地方,也叫蹇义辅佐。

皇帝见蹇义对于军事料理得有条不紊,处理得当,就让蹇义挂职兼理其它各部的事务。

但也有蹇义倒霉的时候。

有一次,朝中有一人在议事时失礼了,得罪了皇帝。

当时在场的蹇义没有及时批评纠正,皇帝不高兴了,下令把蹇义捉了,关进监狱。

过了几个月才放出来,以示皇帝的尊严。

仁宗皇帝即位,更加倚重蹇义。

先是进蹇义为少保,后又进少师,不久又亲赐盖了皇帝玉玺的表彰证书,让蹇义收藏以传后代。

蹇义得到那么多殊荣,当然有人眼红,到处散布蹇义的不是。

有个叫的宦官,多次在皇帝面前说蹇义的不是,但是皇帝就是不相信。

到宣宗即位以后,对蹇义更是信任有加,处处倚靠他来处理各项事务。

皇帝要给他父亲修陵园,想到父亲有遗言,办事要节俭,不要浪费,就问蹇义怎么办才好。

蹇义说,这是老皇帝的高远见识,是千秋万代利国利民的大好事,按老皇帝的遗嘱办,是大孝的行为。

皇帝听此话,就下旨节俭。

皇帝陵修好后,规模小了许多。

自此以后,形成了制度,各位皇帝驾崩,修陵园时都以此为例。

宣宗皇帝见蹇义老了,怕他劳累,就下旨让他不要管事了,天天在皇帝身边坐一坐,有事咨询一下就行了,官职俸禄一样不减。

为此还发了一张盖着皇帝玉玺的证明书。

同时,皇帝还赐免死金牌一块,免死蹇义本人二次,家人一次。

有一次,皇帝到蹇义家去看望,觉得丞相府很简陋,就传旨有司衙门,在北京文明门找了一块地,建了一座丞相府赐给蹇义住。

又在重庆赐府第给蹇义,因吏部尚书是百官之首,称为天官,在重庆的这座府第就叫做天官府。

蹇义府邸天官府旧址,位于渝中区七星岗。

英宗登基以后不久,蹇义因病去世,享年七十三岁。

天官府当年是按王爵规格修的,规模宏大。

府第坐北朝南,倚山就势而建,据说楼屋相连,有三进院落,用的砖瓦都是奉御旨在巴县特设的砖瓦厂烧制。

中堂挂有皇帝亲赐御书“一个臣”金匾,两边挂着御笔题写的对联“祈天永命天官府,与国休戚国老家”。

天官府经过数百年,虽有维护,也有破损。

尤其是明末清初的战乱,使天官府部分建筑毁于兵火。

辛亥革命以后,天官府逐渐毁坏,有的成了危房,有的房屋垮塌,最后只留下一条天官府的街名。

以后,一些人在天官府的旧址上修了一些房子。

到了时期,郭沫若领导的国民政府军委会政治部第三厅就借住在天官府街4号院子里的两幢楼房办公。

第三厅和抗战文化工作委员会在郭沫若的带领下,为抗战时期大后方的文化工作,为鼓舞全国民众抗战士气作出了巨大贡献。

1983年,天官府4(后改为8)号院被市政府公布为市级文物保护单位。

不幸的是,原郭沫若旧居因失火被烧毁,只留下原三厅及文工委的楼房(现天官府8号)。

天宫府8号院内 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。