朱祁镇回来之后朱祁钰为什么不杀他?朱祁钰最后的结局是什么?

朱祁镇在中被俘虏,朱祁钰成了,但是他大概没想到朱祁镇还能活着回来吧。

可是,回来之后,朱祁钰不肯交还皇位,还将朱祁镇囚禁起来,但是他为什么不直接斩草除根杀掉朱祁镇?是因为找不到合适的借口吗?朱祁钰究竟是什么原因,还让朱祁镇继续活着,最终夺回皇位还让自己无法进入明十三陵呢? 正统十四年,朱祁镇在御驾亲征时失策被瓦剌所擒,从此开始了他一生中最悲剧的一段时间。

在朱祁镇被俘虏的那段时间里,宫廷里面发生了翻天覆地的变化,大臣们看着皇帝被抓走了,的王振也死了。

大臣们对王振是恨之入骨,他祸国殃民的行为造成了“土木堡之变”,促使被蒙古首领俘获,然后被废除,引起明朝之后朝政混乱,同时王振自己也在这个时候被护卫用锤子杀死。

再来是朱祁镇不谙世事的小弟弟朱祁钰,本来应该乖乖做个监国,引领众大臣将朱祁镇救回来,可是在大臣的周旋下,他不但不救,反而还自己登基做了皇帝。

但是最后好歹还是将朱祁镇救回来了。

古人云“斩草不除根,春风吹又生”,朱祁钰至死也不会想到,因为自己的那几个念头,放了朱祁镇一条生路,会让自己的结局那么的悲惨,以至于自己死不瞑目,死后还被自己的哥哥将墓葬移到西郊。

第一个念头:朱祁钰和朱祁镇是明宣王最喜爱的两个孩子,朱祁镇对朱祁钰也是百般的疼爱,不然也不会毫不犹疑的御驾亲征,让朱祁钰做监国。

所以说,朱祁钰对朱祁镇的感情应该也是很深的,虽然没能抵住权势的诱惑,可是好歹没有杀了自己的哥哥; 第二个念头:玄武门兵变,李世民用自己哥哥弟弟的血开创了一个盛世,君王功过难抵,世人褒贬不一,朱祁钰大概也是害怕世人的议论的; 第三个念头:自己还,完全可以多生几个孩子,好好培养,最后终有一个会是帝王之才,会成为下一个皇帝。

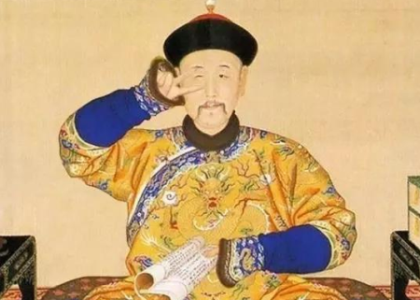

明代宗,姓朱,名祁钰,后人称之为景泰帝,明朝皇帝都是朱元璋的子孙,所以都是汉人。

他是的二儿子,明英宗朱祁镇的弟弟。

明代宗的母亲是贤妃,相传吴氏是带罪之人,被充入宫中成为侍女,偶然被明宣宗临幸,生下了朱祁钰。

但是因为吴氏是带罪之人,所以明宣宗只能将她安置在宫外的大宅院内,直到明宣宗快要驾崩,才将二人接回宫,托付给张。

皇帝驾崩后,由长子朱祁镇继位,即明宣宗,而作为次子的朱祁钰,被封为郕王。

正统十四年,也就是1449年,明宣宗御驾亲征,留下郕王朱祁钰作为监国,土木堡之变后,明英宗被俘,瓦剌借机提出无理要求,明朝大臣纷纷提议迁都南京。

当时的大臣于谦认为皇家的陵墓都在北京,不能轻易迁移。

就是因为迁都过度而灭国,要谨记历史教训。

明英宗在朝廷时,宠信宦官王振,凡是得罪王振的,都被处死或者发配边远地区,朝廷上下哀声连连。

如今明英宗被瓦剌所俘,王振被杀,众大臣觉得这是肃野的好机会,趁机杀死了王振的好友,马顺,也将王顺的外甥王山打死在庭上。

朱祁钰何时见过这种血淋淋的场面,顿时监国都不想做了,只想离开,于谦留住朱祁钰,借口皇太子年幼,拥护朱祁钰为新的皇帝,遂明英宗封为太上皇,朱祁钰登上皇位后,世人称之为景泰帝,景泰帝在众大臣的建议下,放弃营救明英宗,拒绝了瓦剌的所有要求,重用于谦等人,击退瓦剌。

朱祁钰,明代宗,也就是景泰帝,是明宣宗的次子,明英宗朱祁镇的弟弟。

史料记载,明英宗御驾亲征,失策为瓦剌所擒,当时的大臣们得知这一消息,竟不想办法营救,而是先杀掉明英宗的宠臣王振,因为明英宗在时,为了王振对大臣或杀或贬,大臣们对王振早已经心怀怨恨,欲杀之而后快。

众大臣跪在午门外请求当时还是监国的朱祁钰,不仅杀王振,还要肃清余党,朱祁钰被午门的血淋淋的场面吓倒,想要逃走,却被当时的大臣于谦留下,随后众人拥护朱祁钰为新皇,朱祁镇追封为太上皇。

朱祁钰继位后,重用于谦等之前被朱祁镇贬职的大臣,赶走了瓦剌,救回了朱祁镇。

救回朱祁镇后,朱祁钰因为尝到了做皇帝的甜头,害怕朱祁镇还惦记皇位,所以将朱祁镇软禁起来。

曾经是皇帝的朱祁镇自然是不甘心就这样做一个有名无实的太上皇,他集结旧部,趁着朱祁钰生病,发动了宫廷政变,成功复辟。

重又做回了皇帝的朱祁镇为了报复朱祁钰,不允许太医为朱祁钰治病,一说,朱祁钰病重,朱祁镇对太医想要为朱祁钰治病一事百般阻拦,朱祁钰的病情加重,最后不治身亡;另有一说,朱祁镇趁着朱祁钰病重,派去小,小太监用白绫将朱祁钰勒死在他的寝宫。

总之最后朱祁镇向百姓的解释是,朱祁钰得重病,不治身亡。

但是其中究竟有多少深宫的血雨腥风,我们是真的不得而知了。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。