编者按:“将军角弓不得控,都护铁衣冷难着”。

这首的边塞诗,想必那些正在寒风里瑟瑟发抖的广大读者是很有体会的。

那么,在古代战场上遇到寒冷天气,士兵究竟会被冻到什么程度?真的会出现《吊古战场文》里“积雪没胫,坚冰在须。

缯纩无温,堕指裂肤”那样,士兵被冻烂皮肤、冻掉手指头的情况吗? ▲11月中旬,漠河北极村气温降至-20℃以下,陆军某边防旅“北极哨所”官兵顶风冒雪巡逻在边境一线 战争是人与人斗争的最高形势,它不以人的意志转移为转移。

谁都不能完全决定战争发生的时间、地点或其他要素。

换句话说,一场仗在哪打,什么时候打,不是你说了算,而是由你和你的敌人以及老天爷共同决定。

高明的将领善于把握战争主动权,利用地形、天气等因素,削弱敌人战斗力。

冬天作战,尤其是在古代,对双方都不会是愉快的体验,所以中国古代就有“六腊不兴兵”的说法。

可是古往今来,在发生在冬天的战争不胜枚举,比如雪夜入蔡州,冒雪破庆州、翻越阿尔卑斯山等。

▲李愬雪夜入蔡州 之所以选择在雪天出战,是因为一般人都会觉得如此恶劣天气下,正常人都会选择待在家里,不给自己也不给别人添堵,从而放松警惕。

此时如果进行突袭,往往能收获奇效,而且气候越恶劣,奇袭效果越大。

▲汉尼拔军队过阿尔卑斯山 古拜占庭人就总结出经验,对付不同敌人,要适用不同的战术。

隆冬季节去进攻沼泽斯拉夫人更容易成功,因为可以踩在冰面上接近他们藏身的营地;大雪天进攻山地斯拉夫部落,可以通过脚印发现他们行踪;寒冷或阴雨天去进攻波斯人和阿拉伯人效果最佳,因为这种天气会让敌人士气极其低落。

▲欧洲中世纪发生在冬天的战争 当然了,更多的时候,战场上的天气并不是由哪一方精确控制的。

通常打着打着天气就变冷了,但是也不可能天气不好就马上退兵,只能咬着牙坚持下去。

在古代后勤保障十分落后的情况下,如果遇到寒冷的天气,对于军人来说,绝对是严酷的考验。

▲北方草原民族 根据医学研究,当人体皮肤直接暴露在零度以下的低温中时,血管会剧烈收缩,正常血液循环就被打断,整片皮肤会变成紫红色。

如果持续时间过久,肌体细胞中的水分就会结成冰晶,从而造成大量细胞失水死亡,这片皮肤又会变成苍白色,而且感觉又麻又痛,摸上去冰凉。

如果连深层的肌肉甚至骨骼都被冻伤,那皮肤就会逐渐变黑、变干,到这个程度基本上就是很难恢复了。

▲西藏军区岗巴边防营条件艰苦,许多官兵的手在冬季常常被冻伤 从以上表述可以看出,尽管手指被深度冻伤,但指骨仍然是连着的,就人类骨骼的坚固程度而言,自动脱落的可能性几乎为零。

可是正史上不乏战场上冻掉手指的记载。

北伐匈奴,却中了匈奴诱敌之计,“会天寒,士卒堕指者什二三”。

(《高祖本纪》)此外,还有“(张)永征彭城,遇寒雪,军人足胫冻断者十七八,冲足指皆堕”。

(《南齐书·张冲传》)“诸军相寻奔遁,遇大寒雪,军人冻死及落手足者三分而二”。

(《魏书·卢玄传》) ▲边塞诗中的雪天作战 既然天气再冷,手指也不能直接冻掉,那正史上这些记载又是怎么回事呢?是史学家艺术的夸张,还是我们和古人对冻掉手指的理解有分歧?从字面意义上理解,或者出于想当然的想象,冻掉手指好像手指被冻的直接脱落一样,其实并不然。

现代社会也不乏有天气寒冷将人手指冻掉的新闻,如果稍加研究,其实是被冻者手指肌体彻底坏死,不得不将整个手指截掉。

▲古代军队在冬天作战 此外,还有另外一种情况。

当遭遇极寒的时候,人的指骨就会变得很脆,轻轻一敲就会掉下来。

二战时期,臭名昭著的日本731部队曾进行过类似的的人体实验,也证实了这种情况的存在。

这样一来就好理解了,当士兵在严寒天气下作战时,如果手指被严重冻伤,拉弓、刺枪、劈砍等剧烈动作确实会把手指碰掉。

万一战况激烈,士卒大面积被冻掉手指也不足为奇了。

在这种情况下作战,军队战斗力自然要大打折扣,就手指头没有冻掉,也会因为握不住武器而丧失战斗力了。

历史上也确实发生过类似的战例。

公元1232年,蒙金在钧州三峰山一带大战。

这时天降大雪,金国最精锐的忠孝军“刀槊冻不能举”,遂大败。

那么问题来了,既然严寒可以严重削弱一方的战斗力,为什么另外一边照常作战呢?正如此战中蒙古人所说,金军“城居之人,不耐辛苦”。

同样的道理,白登之战中,匈奴人也比汉军能忍饥耐寒,他们“风雨疲劳,饥渴不困,中国之人弗与也。

”(《言兵事疏》) ▲蒙古军队在冬天作战 北方草原民族长年生活在十分寒冷的地方,对于防寒更有经验也更抗冻,防寒装备比如皮草之类也多。

中原的军队缺乏这些条件,要想避免士卒严重冻伤,只能在别的方面想办法。

其中就有涂上防冻的药物,《庄子》里就有这样一则故事:宋国有个漂洗世家手中有个防冻疮的秘方,后来有个商人高价收走这个方子,将它献给吴王。

吴越两军在冬天交战,越军冻的握不住兵器,吴军却因为涂了药膏一切照常。

最后越军大败,这个商人得到厚赏。

▲吴越交战 以上记载虽是故事,可是也有现实基础。

在与大自然搏斗的过程中,各民族的先民们通过实践总结了很多预防和治疗冻伤的方法:“预防冻疮,午日,姜、葱、蒜洗擦手脚”(《理瀹骈文》)“治小儿冻疮用雀儿脑髓……”(《证类本草·卷十九》)而且古代北方游牧民族虽然比较抗冻,但也是血肉之躯,主要通过物理加防的方式来度过冬天。

所以他们也有自己的土办法,比如用动物脂肪或脑髓涂在冻伤处,外面再用布料包扎。

除了涂防冻膏外,士兵佩戴手套也可以有效防止手被冻伤。

长期以来,主流观点一直认为,中国古代没有手套,这种防寒利器是近代从西方传入中国的。

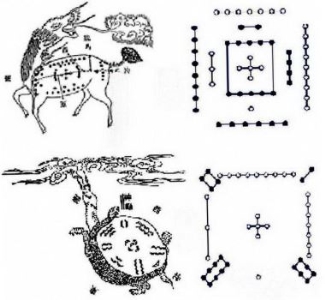

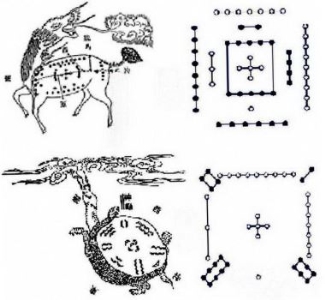

其实事实并非如此,近几十年的发掘证明,中国远在春秋时代就有了手套,而且具备很好的防寒效果。

▲战国中期楚地持兵器时所戴皮手套 ▲长沙马王堆汉墓出土罗手套 除了北欧和东斯拉夫地区外,欧洲大部分地区的冬天属于温暖湿润的地中海气候,比同纬度的中国北方要舒适的多,很少出现冻掉手指的极寒。

中世纪欧洲弓箭手的皮手套主要功能是防止手被擦伤,骑士铁手套用来保护手指不被割掉。

而且在寒冷的情况下,铁手套只会更冷。

▲中世纪欧洲骑士 除了手套外,古代军服的设计也加入了一些防寒元素,比如护臂延长至手背,只露出五根手指头在外面,平时可以将手缩进去,大大减少了暴露在寒冷空气中的几率。

明军的箭袖、清军的马蹄袖也是延续了这种思路:袖身窄小,紧裹于臂;袖端裁为弧形,上长下短仅覆手,以便射箭,故称。

▲中国古代武士俑 可是无论什么冻伤防治措施,或者是御寒衣物,都无法从根本上解决问题。

况且在数十万规模的大会战中,手套之类的利器普及率也是个问题。

大多数士兵在作战时仍需要双手暴露在极寒的空气中,任由它们冻的红肿、溃烂甚至坏死,只是因个人体质、保养不同而程度有所差异罢了,否则也不会出现“堕指者什二三”的情况了。

没办法,在后勤保障匮乏的古代战场上,这就是极寒天气作战必须付出的代价。

随机文章为何说唐太宗和隋炀帝有颇多相似之处武则天的最后归宿乾陵地宫,乾陵地宫为什么不发掘(盗墓贼连连碰壁)火龙卷和水龙卷撞一起,小概率事件/火龙卷造成1000人死亡揭秘猪为什么是蛇的天敌,毒蛇面对野猪无处下口/野猪抗毒能力强揭秘印刷术是谁发明的,唐朝发明印刷术/毕昇发明活字印刷术迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!

甄嬛其古时候最有福气的灰姑娘,从贫民成为太后

此页面是否是列表页或首页?未找到合适正文内容。

朝鲜古时候李朝哲学家李滉如何读

李滉,朝鲜的一大文学大家,著名的哲学家,著名的儒学家。那么李滉的滉字怎么读?在汉语字典中,李滉的滉字的读音是固定的,还是多变的?李滉的滉字作为名字的读音是否又有什么特别、不同之处?接下来请一同翻阅汉语字典,去了解李滉怎么读?李滉的滉代表了何种意思? 李滉退溪学说 经过一番的翻阅字典后,结果可能大大出乎所有人的,李滉的滉字并非是一个多音字,相反地滉字却是一个形声字,读音取其右边,读huang,四声。在一番确认后,滉字就是一个固定发音的字,那么滉字的释义是不是也是的呢?答案显然不是的,那么接下来去具体看看滉字的释义,并弄清楚作为李滉的滉字代表了怎样的意思? 其一、滉字代表了广阔深远的意思,在这里滉字就是一个形容词,起着形容的作用,组词有如滉漾等,理解为广阔深远的样子。 其二、接着第一层意思来说,滉字是作为一个形容词出现,准确来说,滉字更多的是用来形容水(湖水)的一种形态,一种动态的形态。在这种形态下,水显得生机勃勃,生活形象,让人内心产生美好,产生向往之情。 其三、滉字除却形容词外,还可以作为动词存在的,当它改变成为了动词,其意思也发生了相应的变化,代表了波动的意思,组词如滉然等。 李滉,作为一个名字中的滉,显然作为第一种释义存在显得更为合理和准确。 李滉是什么人 李滉是谁呢?李滉其实是朝鲜李朝的一名唯心主义哲学家,同时也是朝鲜朱子学的主要代表人物。李滉既对以徐敬德为代表的唯物主义持反对观点,又对和的主观唯心主义表示排斥。李滉认为的客观唯心主义才是真理。 李滉画像 李滉于1501年出生在庆尚北道礼安县,两岁时丧父,由母亲一手带大。由于贫苦与丧父使得他成为被他人轻视的对象。在这样困境中,李滉的母亲对于他的教育依旧十分严格,要求他不但要品行端正,而且还得专于学问。于是那时开始李滉便对学问产生浓厚的兴趣,12岁便开始学习《论语》,20岁正式学习《易经》和宋明理学。1523年,22岁的李滉在成均馆开始学习更多知识。 1527,李滉中举,被任命担任过户曹佐郎、正言、承文院校里等职位。然而就在他官途一片坦荡的时候,由于对朝鲜中宗时期的党争感到厌倦,李滉主动提出告老还乡。1534年,李滉重返成均馆后又重新任职。据史料记载,李滉一生一共担任过140多个职位,有79次离任是因其主动辞官。 李滉坦言道,这是为了 使自己品行端正 。在任官期间,李滉发展并完善了朝鲜的绍修书院。年过半百时,李滉隐居在陶山书院处,并自称其号为 退溪 。在朝鲜明宗时期,由于明宗多次邀请,李滉于67岁时重返朝政,在这段期间李滉编纂了著名的《圣学十图》。李滉于1570年逝世,谥号文纯。 朝鲜古代哲学家李滉个人资料简单介绍 李滉,听名字就象是一名中国人,那么他究竟是否是一名中国人呢?在李滉的一生中曾经经历了何事,做出了何种贡献,带着种种疑问,让我们一同走入李滉简介,从李滉简介中去寻找着相关答案,并从李滉简介中去深刻了解李滉,以便于能够准确的认识他。 李滉 李滉,他是一名东方人,但并非是中国人,而是一名朝鲜人。众所周知,在朝鲜国家中也算的上是一个大的姓氏,所以李滉的身份也并非是普通的贱民,虽然并非皇亲国戚,但是李滉的出身也是相当显赫的,是朝鲜的士族门阀,只可惜天意往往弄人,使得世事往往不如人意,李滉的父亲在他年仅两岁之际便因病离开了人世,留下了小小的李滉,家中发生了如此大的变故,丧父后贫穷一直如影随形,李滉的日子也变得困苦不堪,长期吃不饱,长期在世人的白眼中度日,但也正因为这段艰苦的身世,造就了李滉不一般的耐受力,也磨练了李滉的心志,使得他刻苦豪赌,使得他养成了诸多的优良品质。 成年后的李滉,因少年时的不懈努力,很快便在朝鲜朝廷中暂露头角,并受到诸多青年们的追捧,成为的大儒学家。在李滉的一生中,他并不重名利,多次入仕,又曾多次离仕,性格较为自我清高,不受世俗之羁绊捆绑。李滉的一生,醉心于学术研究,尤其是哲学,著有有名作品《退溪集》等,成为朝鲜历史上的一名著名人物。 朝鲜李朝大臣李滉评价是怎样的 作为朝鲜历史上的著名的文人、出色的哲学家,李滉的一生对于朝鲜的发展具有着深远非一般的影响,那么作为哲学家,后世之人对李滉评价如何?都是从哪些方面如何评价李滉的呢?作为朝廷官员,君主对于李滉评价又是怎样的呢?接下来分别从以下三个方面,看看关于李滉评价。 李滉 首先,作为哲学家,李滉自小可以说就经历了饿其体肤、空乏其身的磨难的,幼年丧父,在士族门阀们的白眼之中长大,这些刻骨的经历并没有打击李滉的热情,相反地促使了李滉的自强自立,成年后李滉深度研究朱子学说,在朱子学说的基础上发现了的退溪学说,李滉的退溪学说也因为而闻名于世,促进了朝鲜社会的哲学思想的飞跃发展。 其次,作为朝廷的一名官员,李滉也并非是一直身处于朝廷,在李滉的一生中,曾经数度出世入世,虽然每次因为这样那样的原因而离开,但李滉仍然心系国家,待合适时机到来,李滉也会立马回归朝廷,给较为腐朽的朝廷带来新的改变,新的思想,促进朝廷的不断改革,从君主层面来看,李滉的存在对于朝廷社稷是大有裨益的。 最后,作为一名优秀的老师,李滉门下弟子上千,在李滉的教导下分别在各行各业取得了一定的建树,有的官拜宰相,为国家继续贡献着,有的下承师爷,将哲学发扬的更为广大,可谓是光耀门楣,如著名儒学家李珥便是李滉出色的门生。 李滉的影响有哪些 朝鲜的唯心主义哲学家,朱子学的主要代表人物之一李滉,一生做出了不少功绩,其哲学思想和优秀著作令无数学者政治家学习借鉴。在文学领域,李滉的影响可谓是巨大的。李滉对于朱熹的客观唯心主义很是推崇。 李滉币 他认为“天理” 与“人欲”是对着的,他主张人们放弃 人欲 ,遵从 天理 。在李滉的眼中, 四端、七情 与 天理、人欲 不尽相同。 四端 可以理解为 天理 ,但是 七情 却不等同于 人欲 。李滉认为, 七情 包括了人的大部分感情,有着为善为恶的两种可能性,但是 人欲 则一定是 恶 的。因此, 天理 和 人欲 便是相互对立的,两者是不可并存的。 他认为,读书、修养的主要目的就是祛除 人欲 。这个观念折射出了当时李朝当权者的利益及思想。李滉独特的哲学思想在朝鲜哲学史上产生了深刻的影响,他的理欲观使得在位者们纷纷进行一系列的改革,从而促进了当时社会的发展。同时,日本朱子学也对其思想加以研究学习,因而其发展速度也得到了很大的提高。 李滉在韩国可谓家喻户晓,李滉的影响之一便是韩国政府为了表达对这位出色的思想家的纪念之情,在其印制的第三版的1000元的韩元上,印上了李滉的头像。此外,在首尔特别市的钟路区的北部也有着一条以他的名字命名的道路。在跆拳道中,有一种名为退溪套路的打法也是以李滉的号来命名的。 朝鲜李朝朱子学的代表人李滉为何叫退溪 李滉,作为现韩国、古朝鲜历史上的著名学术大家,著名的哲学家,他的一生充满了跌宕起伏,数度出仕入仕,留下了那神奇而神秘的一生,以供后世之人的谈论。李滉,又被称为李退溪,李滉为何叫退溪,李滉叫做退溪是否有典故隐藏其内,退溪对于李滉来说,又意味着什么,使得李滉又叫做李退溪。 退溪集评论 李滉出生于朝鲜时期燕山君七年,从他出生直至离世,共计度过了七十个春夏秋冬。李滉,又称为李退溪,究其原因主要有如下三个。 其一、李滉家乡有一条小溪,李滉的童年时光中一直存在着这条小溪,小小的李滉,小小的溪水,同样孤独,互倚作伴,这条小溪有个好听的名字,就叫做退溪。 其二、李滉成年后,因为才学卓著而闻名于世,被最高君主授予官职,常伴君侧,出入仕途,而后由于政局不稳、或者政见不同等原因,李滉数度激流勇退,回到故乡,来到他幼时常伴的退溪边,终日相伴,也在此时,李滉给自己的号取名为退溪。退溪同样是一个暗喻,暗指了李滉内心的苦闷,由于无法将自己的抱负理想抒发,以改革朝廷,以改良民生,退溪便是数次激流勇退的代指了。 其三、李滉终期一生,成为了伟大的哲学家,著有许多有名的书籍,其中最为有名的书籍便是闻名于世的《退溪集》,在后世之人心中,李退溪的辨识度也慢慢的提高起来,最终李退溪几乎就代指了李滉。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

标签: