常人都知道诸葛擅长奇门遁甲,擅长排兵布阵,战场上能够运筹帷幄,为蜀汉立下了赫赫战功。

不仅如此,他还是一个伟大的发明家,例如灯、木车流马等等都是出自他之手,另外在艺术造诣方面,他也有非常不俗的成就,无论是书法绘画,还是音乐诗文,他都有所建树。

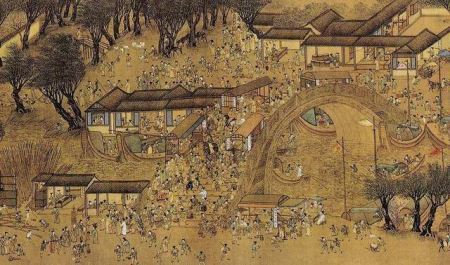

可是这样一位的奇人,又是如何炼成的呢?我们都知道他年纪轻轻就受大礼请出了山,来是为汉室江山出谋划策,那么他一肚子的学识又是从何而来,在什么时间积累的呢?难道古代也有花样繁多的课外补习班?网络配图 首先孔明无疑是一个非常有才华的人,他这个人的成功与其远超常人的智慧是分不开的,不过他的军事水平也并非是无师自通,天生就能达到那般高度。

作为一个文人,早在他的时候,就已经预见到了天下三分的僵持局面,不过这也仅仅能够说明他对当时的时政比较关注而已,这跟现在很多年轻的军事爱好者没有多大的区别,但在当时信息极端闭塞的情况下,这已经非常难得了,大门不出而能知天下事,不凭借任何高科技手段就可以预见当时的政治格局,这种境界的确是甩了现在那些军事爱好者好几条街,所以可见孔明的天赋是远超常人的。

不过这对于刘备来说,吸引力并不算大,尽管三顾茅庐将他请了出来,也基本上都是看在的面子上,认为他的确能够为自己所用。

不过开始时德还是没有立即将其委以重任,而是找了些的杂活交给他做,慢慢发现他的确是个将相之材,这才将其提拔为自己的军师。

后来这位军师指挥那基本全都是新兵蛋子的蜀军,征服蛮夷,还曾六出岐山。

因此使得那擅长军事谋略的都为之啧啧称奇,虽然《志》对他的评价没有那么高,但是相比之下他比那些人来说,还是要厉害很多,虽然没有什么特别的花样,但也算兢兢业业,没犯过大毛病。

网络配图 可是难道他无师自通就能够明白那么多军事上的要点了吗?相信就算一个人的语言天赋再怎么高,再没有听过其他外语的情况下,也体现不出来。

所以说孔明肯定有一个军事上面的师傅,至于此人是谁,那就要从相关的历史传记中慢慢寻找了。

第一个可能的就是等人,他们这些隐士虽然一脑子的功利之心,但是却有真才实学。

想要获取功利,胸无点墨是无法实现的,他们为了能够在这乱世中实现自己的人生价值,多少都会学习一点兵法之道。

不过仅仅是理论知识的话,终究是,没什么用处,而且后来孔明出山的时候,也并非是刘备的正牌军师,只是他的一个后勤主管,这说明他早先专攻的并非是军事,从这一点来看,司马徽等人或许不是他的正牌师傅。

第二个可能性就是蔡瑁等人,那是孔明家的亲戚,不过所谓亲戚也有远近,孔明跟他们刚好就是比较疏远的哪一种,因为他本身隶属那一派系,这属于一种背叛行为,因此年近三十、满腹经纶,却还是没有找到一份体面的工作,只能凭借种地勉强维持生计。

后来他为刘备攻占襄阳出谋划策,其中也不排除他想找蔡瑁报复的死心。

可见他们之间可以说是纯粹的对立关系,见面不掐架也就算了,让蔡瑁指点他军事谋略根本就是不可能的事。

还有的人提出,或许是孔明的军事教官,其实答案已经很接近了,但却并非是此人,虽然他也擅长排兵布阵,但是他与孔明之间的关系并不紧密,从两人彼此之间的态度就能够看出,他们不存在师徒这一层关系,尤其是后来赵云病逝,孔明也没有表现出多么特殊的情感,说明他们之间不但没有什么交集,甚至可能还有些许的矛盾存在。

网络配图 随着战事吃紧,孔明慢慢的意识到军事才能的重要性,他开始有意无意的向别人学习,当时在荆州能够以军事能力见长的无非关张两位将军,在这方面上,他们远比赵云要厉害。

不过二爷生性傲娇,瞧不起文臣,尤其对那是走刘备注意力的孔明格外轻视,所以就算孔明拉下脸来求他,他也不一定会帮忙。

而就不一样了,虽然表面上看起来他,但正史中记载他却是个儒将,因此他更有可能是孔明的正牌师傅。

传说中孔明的本事是与生俱来的,但通读历史之后,我们发现原来站在神坛之上的也是个人,也是凭借不断地磨练在慢慢实现自己的人生价值的,而孔明的本事,其实完全是凭借苦练才造就出来的。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

诸葛亮本来早就知道魏延要反 真相何在?

此页面是否是列表页或首页?未找到合适正文内容。

蜀汉后期诸葛亮手握大权为什么不称帝?

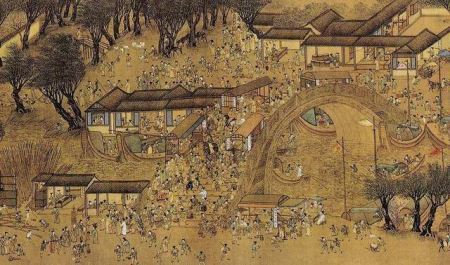

是历史上著名的之一,诗赞曰:“伯仲之间见伊吕,指挥若定失萧曹。”是时代的大臣,协助商汤治理国家,成就盛世;吕尚,即,年七十出山,辅助周文王,后事武王,攻灭商汤六百年基业,开创周天子八百年江山。如此高的评价,足以看出诸葛亮其人的能力。而且杜甫是的人,《演义》是的作品,杜甫的评价,是没有受到《三国演义》的影响的,他生活的年代也更加接近三国时期,所以他的评价相对客观。 在去世之后,给的遗嘱中说到,“汝与丞相从事,事之如父。”由此可见诸葛亮的地位之高。但就是这样一个掌握了国家的军政大权的人,却始终没有把昏庸的后主推掉,自己当。 至于诸葛亮没有当上皇帝的原因,从可查阅的资料来看,主要有以下几方面。网络配图 1、文人是造不了反的 中国自以来,一般的开国皇帝或者起义军的领袖,大多是军人武夫,或者甚至是流氓无赖,读书人造反的很少,而成功的几乎没有……,诸葛亮没有称帝或许就是这种心态。 千百年来,一个问题一直吸引着史学家的目光,诸葛亮是否有野心?也必须要用史料来证明,诸葛亮自己也曾说过,如果北伐成功,他便要受九锡,九锡是权臣夺取皇位的工具,诸葛亮自己说要受九锡,这说明什么?实际上诸葛亮是个权力欲望很强的人,刘备死前,他就夺了的权,刘备死后,他更是大权小权一手抓,夺的权,打击,把蜀汉军政大权牢牢控制在他自己手里。 而且汉末称王称帝的人比比皆是,后主又是个阿斗皇帝,他诸葛亮作为一个权相,对皇位这个普天之下最大的权力宝座有觊觎之心也在情理之中,当然诸葛亮是个城府极深之人,在功业未建,自己势力尚未巩固的情况下,他是断然不敢冒天下之大不韪而轻举妄动的,可以试想一下,倘若北伐成功,汉室“光复”,诸葛亮以盖世之功而登上皇帝宝座,岂不是顺理成章之事,我们又何必惊讶呢。 2、集团外部的阻力 诸葛亮的荆州集团虽然很强大了,但是益州集团尚且有李严手握重兵、原从集团也有,这些都不能不让诸葛亮有所顾忌,即使是他二人后来死了,但是魏延和也是不能忽视的,这些人对蜀国忠诚这是无疑的,但是在那样的大是大非前,应该就不会对诸葛亮也忠诚了,毕竟于公于私他们都不会选择诸葛亮的。 顺便澄清一下,魏延是以部曲归属刘备的,不存在演义里说的那样叛变的事情,同样,这么说来,魏延即使是荆州人,也未必算得上是荆州集团的。网络配图 3、集团内部的阻力 假设诸葛亮真想称帝,除了外部阻力可能还会有内部阻力,因为诸葛亮不能保证自己荆州集团的所有人都会在这一时间上与自己站在同一战线,何况像那样的小人会做出什么,诸葛亮自己心里也没有底,诸葛亮很早看出了杨仪的为人,这大家应该没有异议吧? 4、外部方面的阻力 当然,称帝之事,除了蜀国内部,还得看看周边的态度,比如吴国是不是支持诸葛亮已经很难说了,南蛮和西羌乘机造反却是可以肯定的,而魏国看着蜀国内乱,难道还不会蠢蠢欲动?这个时候,诸葛亮难道还能玩安居平五路的游戏?这是不可能的了,能有多少人听他的? 5、兵民厌战 汉末到三国成立,打了那么久的仗,死了那么多人,士兵们一定很累了,以前征战的一幕幕血腥浮现在自己心头的时候,当回想起昔日和自己并肩作战的兄弟已经死去的时候,难免对战争不寒而栗……,好不容易告别了战争,他们难道还愿意再回到战争么? 也许诸葛亮身边的北伐军队可能不会厌战,但是后方的军队就难说了,而且就三国后期来看,诸葛瞻之所以兵多还败在邓艾的手上,除了本身的战略战术有问题外,士兵就不参战也是一个很大的原因,从这点看,成都尚且有那麽多士兵但是仍然投降这件事就容易解释得多了,同样,尽管末年军阀混战,但是益州却一直远离战争,所以人民厌战也是必然的。网络配图 6、政治口号的因素 诸葛亮他是以继承先帝遗志、打倒的曹魏、恢复汉家江山为号召力的,倘若他称帝的话,自己也篡位,还好意思说曹魏么?自己打了自己的耳光,很多事情就都会对自己不利了,届时,也必将丧失人心、众叛亲离。 其实,诸葛亮虽然没篡位称帝,但是在他干掉了李严以后,蜀国的军政大权几乎可以说全部在诸葛亮或者说荆州集团的手中,诸葛亮是一个实质上的皇帝,刘禅只是傀儡罢了,诸葛亮也就没有必要自己当皇帝了。 其实,刘备的遗嘱上是想告诉诸葛亮:刘禅如果有能力就辅助好他,如果昏庸,你就自己决策。而事实上,蜀汉后期的许多重大决策,诸葛亮也都没有问过刘禅,从这点来看,他也没有违背刘备的意愿。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

标签: