介子推,后人尊为介子,春秋时期晋国人,生于闻喜县户头村,长在夏县裴介村。介子推因“割股奉君”、隐居“不言禄”之壮举,深得世人怀念,素有“华夏忠孝第一人”之称。介子推去世后,晋文公封绵山为“介山”,并下令此处乡民每年清明节三天不生明火、只吃冷食,“寒食节”由此而来。

追随重耳。春秋时期,晋国发生内乱。太子申生被骊姬陷害致死,公子夷吾和重耳畏惧逃亡。介子推随重耳在外逃亡19年,风餐露宿,饥寒交迫,备尝“险阻艰难”。重耳最终能返回晋国成为晋君,介子推尽了犬马之劳。

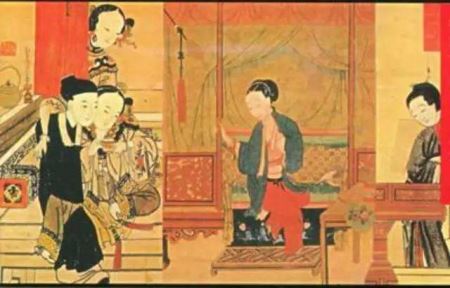

割股充饥。重耳在外逃亡时,经常食不果腹、衣不蔽体。据《韩诗外传》记载,重耳有一年逃到卫国,一个叫头须的随从偷光了重耳的资粮,逃入深山。重耳无粮,饥饿难忍,向田夫乞讨,不但没要来饭,反被农夫们用土块当成饭戏谑了一番。为了让快饿晕过去的重耳活命,介子推到山沟里,把腿上的肉割了一块,与采摘来的野菜一同煮成汤给重耳。重耳知道是介子推腿上的肉时,大受感动,声称有朝一日做了君王,要好好报答介子推。

隐居“不言禄”。19年的逃亡生涯结束后,重耳成为晋文公,“是以赏从亡者未至隐者介子推”。对此,介子推也没有主动请赏。他认为,忠君的行为发乎自然,没必要得到奖赏,并以接受奖赏为耻辱。因此,介子推丝毫没有对晋文公的怨恨,没有对功名利禄的艳羡,有的却是对狐偃等人追逐荣华富贵的鄙夷,以及对那些并未跟随晋文公逃亡的人为了贪小便宜也来请赏的气愤,进而隐居绵山,成了一名不食君禄的隐士。

抱树而死。介子推不肯受赏,曾赋诗一首:“有龙于飞,周遍天下。五蛇从之,为之丞辅。龙反其乡,得其处所。四蛇从之,得其露雨。一蛇羞之,死于中野。”邻居解张为此不平,夜里写了封书信挂到城门上。晋文公看到后,后悔自己忘恩负义,赶紧派人召介子推受封,才知道他已隐入绵山,便亲带人马前往绵山寻访。绵山蜿蜒数十里,重峦叠嶂,谷深林密,竟无处可寻。晋文公求人心切,听小人之言,下令三面烧山。没料到大火烧了三天,介子推的影子也没见。后来,有人在一棵枯柳树下发现介子推与其母的尸骨。晋文公悲痛万分,在介子推的尸体前哭拜一阵,然后安葬遗体。这时,他发现介子推脊梁堵着个柳树树洞,洞里好像有什么东西。掏出一看,原来是片衣襟,上面题了一首血诗:“割肉奉君尽丹心,但愿主公常清明。柳下作鬼终不见,强似伴君作谏臣。倘若主公心有我,忆我之时常自省。臣在九泉心无愧,勤政清明复清明。”晋文公将一段烧焦的柳木带回宫中做了一双木屐,每天望着它叹道:“悲哉足下。”

第二年,晋文公领着群臣,素服徒步登山祭奠,表示哀悼。行至坟前,只见那棵老柳树死而复活,绿枝千条,随风飘舞。祭扫后,晋文公把复活的老柳树赐名为“清明柳”。以后,晋文公常把血书带在身边,作为鞭策自己执政的座右铭。他勤政清明,励精图治,把国家治理得很好。晋国百姓安居乐业,对有功不居、不图富贵的介子推非常怀念。每逢他死的那天,百姓禁烟火来表示纪念,这就是著名的“寒食节”的由来。

介子推忠君赴义、鄙弃功名利禄的气节,流芳百世,感人至深。后人不仅用“寒食节”来纪念他,还修建了祠堂庙宇来祭奠他,文人雅士登临题咏、寓兴抒怀的更是不胜枚举。古往今来,不为名利所动、坚守清廉净土的大有人在,他们不为利禄所诱,不为名望所扰,值得每名党员干部学习借鉴。

记者 南 辽 整理

王居正曾公然批评秦桧 被罢官后隐居括苍山3年

在海南众多流贬官宦中,有不少人在赴海南路上历经艰难,再加上、心情抑郁,往往到达贬所不久就离开人世,因此对海南产生的实际影响相当有限。但是由于前来海南时往往携家带口,在被贬官员离开人世之后,他们的家属往往就地落籍,繁衍发展。这就形成了海南流贬文化中的渡琼始祖现象。他们在海南人口繁衍,推动民族融合方面发挥了一定的作用。曾经担任文华阁大学士兼枢密使的王居正被贬海南,因此成为过琼始祖。 遭多次排挤 王居正(1087—1151),又名王悦,字习之,又字刚中,号瑞凤,江苏扬州人,系抗金李纲女婿。政和二年(1112年)中举人,次年中进士。《·王居正传》评价他说“仪观丰伟,声音洪畅”,但这个的读书人有着鲜明的个性,而正因为这种个性,为他日后人生悲剧埋下了伏笔。在太学时,大家都争相阅读所撰《新经》、《字说》等,以作进身之阶,王居正反感地说:“穷达自有时,心之是非,可改邪?”因此离开太学流落民间十多年。后来得到司业黄齐的赏识,在贡举考试中被列为第二名,随后被选调为饶州安仁县丞、荆州教授等职务,但均未赴任。 建炎三年(1129年),年方30的范宗尹被拜为参知政事,向朝廷极力举荐王居正。王居正得到高宗的赞赏,被任命为太常博士,不久升为礼部员外郎。绍兴初年,由于秦桧的排挤,再加上侍御史沈与求的参劾,范宗尹被外放知温州,王居正也因此受到牵连,他自请外放,但是没有得到允许。后来又先后任职太常少卿兼修政局参议、起居郎等。 王居正最初和秦桧的关系很不错,两人经常纵论天下大事,观点鲜明尖锐。但是秦桧一旦当上宰相后,就言行不一了,王居正认为他过于诡诈,非常反感,就寻找机会对高宗说:“秦桧尝语臣:‘中国人惟当着衣啖饭,共图中兴。’臣心服其言。又自谓‘使桧为相数月,必耸动天下。’今为相施设止是,愿陛下以臣所闻问桧。”这种公然批评使得秦桧怀恨在心,找了个机会将其外放为婺州(今浙江金华)知州。在担任地方官时,王居正多次为民请命,要求减轻赋役,最终得到朝廷恩准,高宗也不由感叹说:“守臣爱百姓皆如此,朕复何忧。” 因为政绩突出,王居正再次被朝廷征召入京,先后担任召为太常少卿,迁起居舍人兼权中书舍人、史馆修撰等,又多次向朝廷上奏章,得到高宗的认可。绍兴三年(1133年),又兼权直学士院,擢升兵部侍郎,后升文华阁大学士兼枢密使,赠太师,负责处理军国大事。但随即被排挤先后出知饶州(今江西上饶)、吉州(今江西吉安)。侍御史谢祖信再次参劾王居正凶暴诡诈,倾陷大臣,因此被罢官,隐居括苍山三年,然后起知温州,时为绍兴年(1141年)。其时,秦桧早已再次拜相,,,打击抗金派,“居正自知不为所容,以目疾请祠,杜门,言不及时事,客至谈论经、史而已。”但是隐忍退让换来的却是迫害进一步升级,秦桧指派御史中丞何铸进一步弹劾说他“为赵鼎汲引,欺世盗名”,从而被“夺职奉祠”长达十年之久。(《宋史·王居正传》) 王氏渡琼始祖 绍兴二十一年(1151年)初,王居正奉宋高宗之命来广东,由监察御史安置。他携妻以及两个儿子王斗魁、王斗赳渡海来琼州,居住于府城高第街10号(今琼山新华书店后),当年三月便逝世于当地。 王居正逝世的消息传到朝廷,高宗对这一多次沉浮、才学横溢的干臣伤悼不已,在同年十二月,特地派遣赐进士陈诚之到琼州予以御祭,祭文为:“惟尔人龙著瑞,文虎标奇,绣斧扬威。乘鹭车而密察金瓯,应卜衔风。诏以宣猷。声名争日月之光,勋业焕钟鼎之峙。敬敷五典,方膺芸省之荣,弼亮一人,特重沙堤之拜。触邪佞而请上方之剑,贞僚属以淳下士之风。两登戎府,皆值艰危。一斥蛮荒,遂成永诀。特颁御祭,爱贲始终。”并赐谥号“文义”。为了让逝者享受无尽哀荣,可能不乏溢美之词,但是朝廷对勤政爱民、多有作为的王居正的极力推崇还是可见一斑。虽然王居正到琼州并不是秦桧直接迫害推动,但是从御祭文中的“一斥蛮荒,遂成永诀”来看,还是应当视作海南贬官。秦桧死后,朝廷为王居正恢复了名誉,昭雪虽晚,但让后人看到正义的力量。 王居正逝世后,葬于琼州府城潭谢村(现为琼山府城那央新潭村),其墓园现在是海口市重点文物保护单位。墓园在古村西侧,坐北朝南,背倚山丘,面临大潭,占地约一亩,用花岗岩筑一米多高围墙。墓碑上镌有王居正画像,碑文上刻有当年高宗御祭文。墓前有千亩荷塘,每年五六月间,水潭荷影婆娑,吸引了不少文人。末年,诗人李熙曾慕名前往祭拜王居正并观赏荷花,有诗为证:“浮沉宦海奈花何,花傍清流胜我多。白水写心澄似镜,绿波蘸影淡于罗。任教瘴雾穷边起,剩有香风到底和。多少村人还自在,耕余来听采菱歌。”时至今日,王居正墓已经成为王氏后人祭拜先祖以及海南居民感受古代历史的重要去处。 王居正逝世后,他的儿子王斗魁就此落籍生根,后来又繁衍海南各地。王居正因此成为过琼始祖,到现在王氏子弟繁荣昌盛,约有三四十万人,散居于海南岛北部,还有部分移居海外。王居正本人在海南的时间并不长,但他作为王姓过琼始祖,在海南人口繁衍上起到一定作用。同时,王居正坦荡无私的为人(《宋史·王居正传》:“郊祀恩以任其弟居厚,及卒,季子犹布衣”),一直激励着后人,为后人仰慕和学习。至今日,当地还专门成立了“海南省王居正研究会”。2014年4月14日,“纪念海南王氏渡琼始祖王居正谢世863周年祭拜大典”在王居正墓园举办,海内外三万多名琼籍王氏宗亲参加了大典。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

春秋晋国贤臣介子推的故事——割股充饥

在62岁立为国君之前曾在外出逃19年,在这19年当中有一帮文武豪杰不离不弃的辅佐,就是其中的一位。 重耳刚开始奔逃的那几年非常的惨,先是父亲献公追杀,后是兄弟惠公追杀。重耳经常食不果腹、衣不蔽体。 有一年逃到,饥饿难当向田夫乞讨,可不但没要来饭,反被农夫们用土块当成饭戏虐了一番。后来重耳都快饿晕过去了,是介子推割下大腿上的肉做成汤才被救了一命。 重耳复国成功,为晋文公。介子推不愿意与那帮曾经追随重耳自恃功高的臣子们为伍,就有了归隐山林的想法。每天托病在家,不去上朝。 后来晋文公群臣,因介子推当时不在朝,竟然也就把他给忘记了。 介子推有个邻居叫解张,劝说子推去请功封赏。介子推不以为然,笑笑没讲话,后来就背着老母隐居到绵山深谷中去了。 解张为子推不平,夜里写了封书信挂到城门上。书信的大概意思是“龙失其所,周游天下,众蛇从之。龙饥乏食,一蛇割股。龙返于渊,安其壤土。数蛇入穴,一蛇于野。” 晋文公看了书信后,一拍脑门“啊,子推!我怎么会竟然忘记子推!”于是便派人去请介子推。 派去的人回来告诉晋文公子推已经隐居到绵山去了。晋文公亲自带人到绵山去找,可找了很多天都没找到。晋文公很羞愧的说“子推可能是非常的怨恨我,不然不会不出来的。我知道他非常孝顺,如果我们用火烧山,他一定会背着老母亲出来见我的。” 另外一个大臣也说“当年我们都追随主公,又不是只推一个人,现在他以隐居来要挟君王,真是不厚道。看他出来我不羞辱他一番。” 晋文公叫人在山前山后放火,周围绵延数里,火势三日才熄,介子推终究没有出来。后来有人在一棵枯柳树下发现了母子的尸骨,文公看见后大哭了一场。命人葬之于绵山,并改绵山为介山,以警戒自己的过错。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。