今天小编给大家带来魏罃的故事,感兴趣的读者可以跟着小编一起看一看。

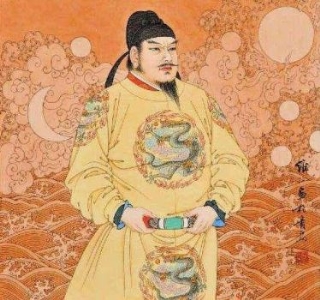

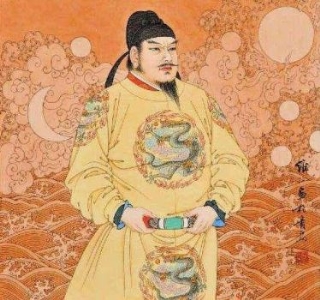

魏惠王魏罃在位52年,从中原霸主的位置上跌了下来,国势急转直下,后期只能苟延残喘了,这与他的性格、能力、用人观有很大的关系。

在混乱中上位 魏惠王的父亲,去世的有点儿仓促,没有指定继承人,为了争夺宝座,魏罃和公子缓展开了激烈的竞争,引来了韩、赵两个大国的觊觎,魏国差点儿亡国。

魏国内斗,国势动荡,韩魏两国看到了摆脱恶邻的机会,于是发兵攻魏,在打败魏国大军后,进一步围攻了国都安邑,魏国君臣,毫无办法。

天佑魏国,这时候韩赵两国发生了矛盾:主张杀了魏罃,立公子缓为国君,在魏国身上割肥肉;主张不杀魏罃,将魏国,这样的话以后就构不成威胁了。

不管用哪个策略,魏罃都会倒大霉,这时候倔强的韩王帮了他一个大忙:赵国不同意韩国的做法,韩王很不爽,连夜将大军撤了回去;赵国一看独木难支,也撤军了。

捡了一条命的魏罃,在宰相公叔痤的支持下,趁机做掉了对手公子缓,登上了帝国宝座。

迫于形势,向东扩张 缓过劲儿来的魏罃,就开始对付韩赵这两个不够意思的兄弟了,韩赵不经打,很快就低头了。

魏国在修理这两个小弟的时候,惊奇的发现东方的、南方的很不安分,都在偷偷地扩大地盘,发展实力,放任他们这样发展下去,魏国的霸主地位很快就会岌岌可危,,魏瑩做了这辈子最大的一件错事:迁都,将魏国国都从安邑迁到大梁。

迁都的弊端很快就暴露出来了:秦国来了一次精准的打击,直接攻下了安邑,虽说后来魏国又收了回来,但已经无力遏制秦国东进的步伐了。

魏国迁都后,又犯了一个错误:魏惠王集团讨论来讨论去,觉得要想征服天下,就必须先征服自己的两个小弟。

于是发兵包围赵国都城邯郸,齐国发兵大梁,魏军大将回军救援,在桂陵遭到齐军埋伏,大败;几年后,包围韩国都城新郑,齐国旧计重施,在马陵再次打垮魏军,这一次魏国损失惨重,精锐尽失。

魏国战略向东迁移,体现了魏惠王的勃勃雄心,只可惜他志大才疏,能力撑不起野心,最后搞砸了。

志大才疏,错失人才 魏国霸业失败,一个关键的因素就是缺乏优秀人才的辅佐;魏国本身不缺人才,关键在于不会用人,还将、这样的大才送到了敌国那里。

客观地说,这个问题不能有魏惠王一个人来背锅,在他的祖父后期就已经显露出来了,在他的父亲手里继续发展,到魏瑩自己执政时,这个问题已经很突出了。

魏文侯初期,礼贤下士,招揽了很多不同学术背景的优秀人才,比方说李悝、乐羊、、子夏、田子方、段干木等人。

前面四个具有浓厚的法家背景,后面几个是儒家代表人物。

魏文侯重用法家人物做实事,利用儒家人物来引进更多人才,在具体执行过程中有刻意压制法家人才的嫌疑。

特别是吴起,论文化修养,丝毫不比子夏差,他讲解《春秋》自成一派,对治理国家有很大的借鉴意义;论军事才能,更是无人能比;论政务能力,也有很出色的表现。

可是这样的人才,就是当不了相国,对于立志要拜将入相的吴起来说,无疑是十分郁闷的。

当魏武侯变现出怀疑、不满后,他便毫不留恋的出走了。

相对的,儒家培养的贵族子弟得到了重用,比方说魏惠王重用的公叔痤就是魏武侯的女婿,公子卬更是魏国公室。

当吴起、商鞅不得志时,代表着一大批出身低微的士子看不到出路,只好远走他乡了。

,僭越称王 魏罃的错误还在于,魏国霸主之位明明已经开始摇摆了,自我感觉却很良好,觉得魏国还很不错,经常摆出老大的姿态。

为了摆脱魏国的压力,采用商鞅的建议,怂恿魏惠王大建宫殿,率先称王。

魏惠王称王后,齐国等国很不满,加速了魏国与中原诸侯的矛盾,魏国战略重心东移就有这方面的原因。

魏惠王在位52年,虽有万丈雄心,可惜好大喜功、志大才疏、不会用人,导致魏国的霸业逐渐衰弱。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

汉高祖刘邦在位时的一个政策为后世埋下祸患,文帝景帝束手无策武帝一招化解!

在位时的一个政策为后世埋下祸患,文帝景帝束手无策武帝一招化解!小编给大家提供详细的相关内容。 我们知道,灭六国后,采纳的建议,建立了一套相当完整的和政权机构。 的中央行政机关实行制。 地方行政机构,废除了时期通行的分封制,改为郡县制。 地方共分郡、县两级,郡县主要官吏由中央任免。 郡设守、尉、监(监御史),郡守掌治其郡,郡尉辅佐郡守,并典兵事,郡监掌监察事宜。全国最初的设置是三十六个郡,后来又陆续增设至四十一郡。 这本来是一个极好的政治制度。但是秦王朝还没有享受到这种制度的红利,就二世而亡了。 三公九卿制 刘邦建立汉朝后,基本延续了秦始皇创建的的政治体制,只是有了稍微一点的改动。但是就这么稍稍的一改动,却为后世的子孙埋下祸根。 早在争霸时期,刘邦为了网罗天下的各股军事力量,好联合起来与争夺天下,曾分封了一批异。他们聚集在汉军的大旗之下,最终帮助刘邦完成帝业。 所以,汉朝建立以后,刘邦在中央集权制度下,又恢复了秦朝已废除的分封制,采用郡县与封国并行的体制。 但是时间不久,他又后悔了。他认为异姓王只能利用,不可信任。因此先后以种种借口先后解决了燕王臧荼、楚王、赵王张敖、代相国阳夏侯陈豨、、淮南布、韩王信。 异姓王中唯有长沙王吴芮因势小不构成威胁而得以保存。 刘邦 本来铲除对大汉江山有潜在威胁的异姓王之后,趁机完全恢复秦制,那什么后祸都没有了。但刘邦当时脑子没转过这个弯,的开始分封子侄为同姓王,并与群臣定下白马之盟,即“非刘氏而王,天下共击之”(《》卷九吕本纪)。 刘邦死后,专权。她是中国历史上有记载的第一位皇后和皇太后,同时也是第一个的女性,由此开了专权的先河。 吕后临朝,极力培植吕家势力,削除刘家势力,先是杀了刘邦的儿子赵王,后让自己的兄弟做了各地的。这一时期被压得抬不起头,而则甚嚣尘上。 吕后病死之后,诸吕惶惶不安,害怕遭到伤害和排挤,于是他们在上将军吕禄家中秘密集合,共谋作乱之事,以便彻底夺取刘氏江山。 齐王刘襄为了保卫刘氏江山,他决定起兵讨伐诸吕。随后与开国老臣,取得联系,设计解除了吕禄的兵权,诸吕不分男女老幼全部被处死,集团彻底覆灭。 从刘襄的起兵就可以看出,当时的藩王已经具有了相当的实力。 吕后 汉文帝即位后,励精图治,汉朝进入强盛安定时期。当时百裕,天下小康。 汉文帝时,先后发生了济北王和淮南王的叛变,但随后迅即平灭。针对上述,上《陈政事疏》(即《治安策》),提出在封国条件下,不管是刘姓还是异姓王,他们的实力达到一定程度时,最后都是要威胁中央集权政权的。 他提出的解决办法就是“众建诸侯王而少其力”,即对他们进行分割,从而达到中央集权的目的。 汉文帝虽然很欣赏贾谊的建议,但他对诸侯终采取的是以德服人的态度,说白了就是采取的姑息政策,所以只是欣赏,并没有采纳。 所以,压制诸王这个问题,在他任上没有解决,只是把包袱甩给了他的继任者。 汉文帝 西汉初年,大侯封国不过万家,小的五六百户;但过了几十年,到汉景帝时期,由于国泰民安,所以大批流民还归田园,再加上人口的繁衍,各列侯封国的人口大增,大的已经达到三四万户,具有了相当的实力。 此时的御史大夫,他摒弃贾谊《治安策》的策略,提出了《削藩策》,它的核心内容,就是以式的强力手段进行削藩。 当时的藩王好几辈人所占有的土地和拥有的人口,都属于自己的私产,现在中央要强行剥夺掉,无异于从虎口夺食。 因此晁错的“削藩策”一出台,立即激起以吴王刘濞为首的一些诸侯王的强烈反对。 最后吴王打出“请诛晁错,以”的旗号,串通胶西王昂、楚王戊、赵王遂、济南王辟光、淄川王贤、胶东王雄渠等举兵叛乱,形成诸王合力对抗朝廷态势。 汉景帝 当时削藩时,汉景帝根本没有意识到会引起这么大的祸乱,立即找晁错商讨解决办法。 谁知晁错提出这个建议,也是只想到前半截,根本就没有考虑过后手。此时动乱一出现,他也没了主意。 在这个紧急状态下提出一个汉景帝无法接受的建议,即让,而他自己则留在朝堂,保卫京畿。 汉景帝一看,这是什么对策?这不是让自己以身试险吗?于是听从了袁盎的建议,腰斩了晁错,以恢复藩王故土的办法来换取七国罢兵。 但此时的吴王联军觉得胜利在望,并不息兵。汉景帝没办法,派太尉率 36 将军还击吴楚,并以大将军率军策应配合。 晁错被杀,吴王联军“清君侧”的理由不存在了,成了彻底的叛乱行为。所以周亚夫以正义之师打击叛军,占尽了天时诸因素,只用了三个月时间,就将叛乱彻底平定。 平定之后,汉景帝趁机将各诸侯王的权利收回中央,又大量裁撤诸侯国的官吏数量,诸侯王不再有享有行政权和司法特权。 虽然“七王之乱”最终得以解决,但动荡期间朝廷所付出的代价也是很昂贵的。 晁错 到汉武帝时期,他采纳主父偃的建议,颁布“推恩令”,规定诸侯王除以嫡长子继承王位外,可以推恩将自己封地分给子弟,由皇帝制定封号。 这么看起来是皇帝厚待藩王的子孙,让每个人都有一块封地,实际上却使每个封国的面积都。这样裂变的结果,就是过不了几代,每个王的封地就很零碎了,再也没有力量与中央朝廷相抗衡了。 这是一个很高明的办法,也是一个一劳永逸的办法。 七国之乱 结语: 同样是削藩,汉景帝和汉武帝因采取的方式不一样,他们的政治手段高下立判。 汉景帝是用式的雷霆手段来解决问题的,改革的成本十分昂贵。 而汉武帝的推恩令,是用的温水煮青蛙的方式。这个手段的高明之处,在于汉武帝本人是以赏赐的名义来分解诸侯国,这对他的名声不但没有任何影响,反而还赢得了仁政的称赞,而最重要的是,在这个过程中,汉武帝没有动用过任何兵马。 不光是没有花费什么成本,还赢得了好口碑!可谓是一举多得。 所以,这么看起来,先不说别的历史贡献,就此一条,汉武帝的历史地位超越他,是没有一点疑问了吧? 汉武帝 最后的结论: 现在,我们对刘邦、汉文帝、汉景帝和汉武帝这四位帝王,可以来个最后的评判了。 刘邦的政治手段是利用自己绝对的威望来行事,他杀伐决断。由于刘邦有善于纳谏的性格,所以他的身边总有智谋之士给他出主意,他一般不会出现关键性的失误。 汉文帝因为出生卑微,当皇帝具有偶然性,所以他做事比较柔和,有一种得过且过的思想。同时用“休养生息”来治国,虽然没有大的发展,但也出不了大乱子。 汉景帝由于缺乏政治智谋,做事没有前瞻性。由于自己的优柔寡断,显得自己没有主见,这样很容易被身边的人所左右。当国家出现动乱时,有些顾此失彼。 汉武帝是个高瞻远瞩的皇帝,他知道在什么事情上要用铁血手段,比方说在对待外戚、对待匈奴上,就十分的果敢。 但他并不是总用这种强硬手段,有时候做事有相当的灵活性。比方说“推恩令”的实施,既有策略,又有效果,还赢得了好口碑。 无论智谋也好,还是完成帝业也罢,都具有“千古一帝”的水准。 所以说,要给他们四个以历史地位排个名次,应该是这样的: 汉武帝 汉文帝 汉景帝。 不知这个排名是否恰如其分? 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

商桓王祖辛简介 在位16年的商朝第十四任国王

商桓王(祖辛)子旦前1369年—前1356年在位16年, 祖辛,姓子名旦。商王祖乙子。祖乙死后继位,在位16年,病死,葬于狄泉。死后由其弟沃甲即位。谥号“商桓王”。 帝王档案 祖辛(前1363年——前1346年在位)在位十六年。甲骨文作“且辛”。在位时发生九世之乱,使进一步衰落。 姓名:子旦 别名:祖辛、且辛 国籍:商朝 逝世日期:约公元前1346年 职业:君主 相关事件:九世之乱 在位:约前1363年——前1346年在位 谥号:商桓王 祖辛,商朝第十四任国王。姓子名旦。生卒年不详。商王祖乙子。祖乙死后继位,在位16年,病死,葬于狄泉。死后由其弟沃甲即位。谥号“商桓王”。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

标签: