中唐诗人卢仝为人不羁 穷诗人如何成一代宗师?

阿莱克桑德雷·梅洛:西班牙诗人,浪漫主义与超现实主义的混合

生于安达卢西亚地区的塞维利亚城。

阿莱克桑德雷·梅洛(Vicente Aleixandre Merlo,1898~1984)西班牙诗人。

1977年获诺贝尔文学奖。

生于塞维利亚,大学攻读法律和商业,毕业后当律师同时从事诗歌创作。

属西班牙皇家学院派,1950年成为西班牙皇家学院院士。

他的诗崇尚自由体,遣词凝炼、优美流畅,感情饱满,富于幻想,其创作风格先是带有悲观主义色彩,继是浪漫主义与超现实主义的混合,而后,作品开始触及现实的生活和历史,带有哲理成分 童年在海滨城市马拉加度过,后随全家迁至马德里。

1913年进大学学习法律和商业,毕业后当过律师。

1925年,一场大病使他放弃了律师工作,开始投身于创作。

此先,他已结识了著名诗人鲁文·达里奥、加西亚·洛尔加和希梅内斯等,正是这些朋友把他引上了诗坛,并成为“27年一代”诗人中的重要成员。

阿莱克桑德雷勤奋笔耕五十余年,留下二十多部诗歌和散文集,成为西班牙当代最负盛名的诗人之一。

他的诗大部分是以个人为中心展开的抒情诗,是浪漫主义和超现实主义的混合体。

他的诗感情真挚,富于激情,强烈地表现诗人对大自然和人生的热爱和对宇宙生命奥义的深思。

他善于从传统诗歌中汲取营养,气势庄严,意象奇僻,意蕴丰富,颇为耐人寻味。

这一新流派与法国超现实主义的类似是惊人的。

在西班牙,有些人只承认这种类似是明显的。

有时不愿强调其共同之点,并且越来越坚决地断言它们的不一致。

这种西班牙的独立声明是不无根据的。

“第二”,这是“七”取得惊人突破的时代的另一名称,是直接和明确地针对“第一黄金时代”,即西班牙延续百年之久的伟大时代——巴罗克时代的。

当这些年轻的卫士团结起来进行他们伟大的战斗时,选择了庆祝贡戈拉逝世三百周年作为一面旗帜,贡戈拉是“精心培育风格”即“夸饰主义”的开创者,他开创了精巧而夸饰的贡戈拉主义并为它命了名。

对西班牙巴罗克诗歌的出色模仿,此外还有乡土主题的民歌变化,是二十年代发生在比利牛斯山脉以南的这次文化复兴的特点,它们无可争辩地使这一复兴运动与那些在塞纳河畔发表的声明区别开来。

但是在一九二五年发生了一件决定他整个一生的事,并且至今依然如此。

患了重病,是肾结核。

这在两个方面改变了他的生活。

不得不离开他的工作岗位,于是走上了另一种不同的岗位:写诗的岗位。

在纪念贡戈拉逝世三百周年活动时,还没有出版他的第一本诗集,但是他已在明星群办的杂志上发表了诗作,已经是这个群体的一员了。

或许是最不关心那个“黄金世纪”的一个,在一定程度上也是最接近巴黎的新学说的一个。

这也许就是他的一位诗友发表了一篇挑战性声明的背景吧,西班牙的超现实主义给了法国的超现实主义所始终缺少的东西——一个伟大的诗人:阿莱克桑德雷。

在这场文学新领域的论争之中从来都不是一个调停人。

针对“自动文体”的基本信条,反复重申他对“创造性意识”的信仰。

阿莱克桑德雷一生多病,他的作品不少都是在病榻上写成的,可是他勤奋笔耕五十余年,留下了二十余部诗集和散文集,成为西班牙当代最负盛名的诗人,为西班牙诗歌的发展作出了杰出的贡献。

一九七七年,由于“他那些具有创造性的诗作继承了西班牙抒情诗的传统并汲取了现代流派的风格,描述了人在宇宙和当今社会中的状况”,阿莱克桑德雷获得了诺贝尔文学奖。

一九八四年十二月十三日,诗人在经受了疾病的长期折磨之后,在马德里逝世。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

唐卢仝《七碗茶》原文赏析,一碗喉吻润, 二碗破孤闷

写作起因 河南沁园景区有五十五眼泉。

西湖的桃花岛,四面环水,百竹拥翠,岛下有一泉眼,从入岛的拱桥边喷出,翻涌数尺之高,落入泉组河。

其水质清澈甘甜,旧时人称桃花泉。

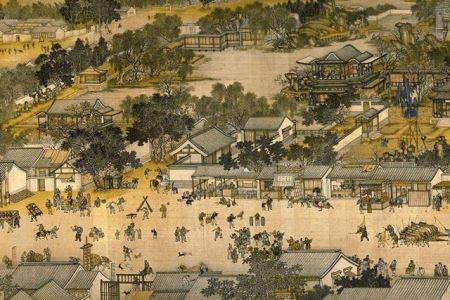

中唐时的沁园已变成河东、河南、河内的官僚宦族和文人墨客的休闲场所和宴游文化中心。

家住河内济源思礼村的卢仝,(约795—835)号玉川子,是“”之一的嫡系子孙,虽出身名门望族,家境却十分贫寒。

他耿直孤僻,淡泊名利,尤厌恶官场的孽政弊息,不入科考,隐居山野,刻苦攻读。

不被高官厚禄所诱,拒绝仕途,以清贫耿介闻名。

朝廷闻知卢仝的才学,曾两次征他为谏议大夫(官位五品),但他憎恶朝廷宦官专权,卑视官场龌龊,都未应命而谢绝。

正如他《冬日》诗中所曰“上不识天子,下不识王候。

”(《全唐诗》卷588〈卢仝诗集〉)。

尤以喜爱卢仝的才学和狷介高洁的节操,在任河南令时对卢仝时有接济。

因此,卢仝一生与韩愈、张籍、、混在一起,成为唐代韩孟诗派的重要人物,继而成为中国的“茶仙”。

沁园的所在地博爱县许良镇与沁阳市的山王庄镇至济源市的五龙口镇和九里沟,全长三十多公里,是南太行脚下最美、最有故事的风景带。

不满时世,却又放骇自我的卢仝常邀好友,在这一带观景饮游。

因此,九里沟的卢仝茶台遗存尚在,沁园里的“韩茶”、“卢泉”和“七碗茶歌”的故事流传至今。

唐元和四年,家住河内孟州的河南令韩愈与河内济源的卢仝一起逍遥河内的沁园。

两人与艺妓坐饮,歌舞一阵,便唤侍女上茶。

而唐时的河内人,只喝当地的菊花茶和冬凌茶。

卢仝虽也是河内人,毕竟为“茶仙”,龙井、毛尖无所不用,所以菊花茶虽然淳和甘甜,却缺少清苦之美,因此大为不快。

韩愈是来这里移竹的常客,对竹林植物甚是了解,就带卢仝在竹林里采摘一些了竹串子,建议将其泡茶试饮。

结果竹串子未经泡制,泡出的茶苦涩有余,清香不足,卢仝很是苦恼。

片刻之后,卢仝突然提议出去看泉,韩愈不解其意,跟在后边。

只见卢仝每到一泉,捧水就喝,结果五十五泉看完,肚子喝的鼓胀,逗韩愈。

稍后,卢仝让侍女将桃花泉水盛起,再次烹煮,让韩俞酌饮。

韩愈品后,顿解其意,不尽乐道:“甘苦相济,清雅漫延,别有滋味,好茶、好茶!”原来,竹串子的药理,就是生津和血,清热去火,和肺解毒,加上桃花泉的甘甜和矿物成份的药化反应,竹串子茶变得柔绵、清心,益脾、养神,的确为上佳饮品。

以后的日子,韩、卢二人常邀张籍、孟郊、贾岛等朋友多次来桃花泉煮饮,歌赋词呤,留下了很多佳话和诗篇。

唐元和六年,卢仝收到好友谏议大夫孟简寄送来的茶叶,又邀韩愈,贾岛等人在桃花泉煮饮时,著名的“七碗茶歌”就此产生。

卢仝的茶歌所表达的饮茶感受,不仅仅是口腹之欲,而是将“竹串子茶”的药理、药效溶入其中,醒神益体,净化灵魂,激发文思,凝聚万象,制造了一个的境界。

茶歌内容 日高丈五睡正浓, 军将打门惊。

口云谏议送书信, 白绢斜封三道印。

开缄宛见谏议面, 手阅月团三百片。

闻道新年入山里, 蛰虫惊动春风起。

天子须尝阳羡茶, 百草不敢先开花。

仁风暗结珠蓓蕾, 先春抽出黄金芽。

摘鲜焙芳旋封裹, 至精至好且不奢。

至尊之余合王公, 何事便到山人家? 柴门反关无俗客, 纱帽笼头自煎吃。

碧云引风吹不断, 白花浮光凝碗面。

一碗喉吻润, 二碗破孤闷。

三碗搜枯肠, 惟有文字五千卷。

四碗发轻汗, 平生不平事,尽向毛孔散。

五碗肌骨清, 六碗通仙灵。

七碗吃不得也, 唯觉两腋习习清风生。

蓬莱山, 在何处? 玉川子乘此清风欲归去。

山上群仙司下土, 地位清高隔风雨。

安得知百万亿苍生命, 堕在颠崖受辛苦。

便为谏议问苍生, 到头还得苏息否。

作品赏析 《七碗茶歌》是《走笔谢孟谏议寄新茶》中的第三部分,也是最精彩的部分,它写出了品饮新茶给人的美妙意境:第一碗喉吻润,第二碗帮人赶走孤闷;第三碗就开始反复思索,心中只有道了; 第四碗,平生不平的事都能抛到,表达了茶人超凡脱俗的宽大胸怀;喝到第七碗时,已两腋生风,欲乘清风归去,到人间仙境蓬莱山上。

一杯清茶,让诗人润喉、除烦、泼墨挥毫,并生出羽化成仙的美境。

写出了茶之美妙。

茶对他来说,不只是一种口腹之饮,茶似乎给他创造了一片广阔的精神世界,将喝茶提高到了一种非凡的境界,专心的喝茶竟可以不记世俗,抛却名利,羽化登仙。

作者简介 卢仝(音tóng 〈形〉)(约795~835年),号玉川子,济源(今河南)人,祖籍范阳(今河北涿县),唐代诗人。

卢仝一生爱茶成癖,被后人尊为茶中。

卢仝著有《茶谱》,被世人尊称为“茶仙”。

这首《七碗茶歌》在日本广为传颂,并演变为“喉吻润、破孤闷、搜枯肠、发轻汗、肌骨清、通仙灵、清风生”的日本茶道。

日本人对卢仝,常常将之与“ 茶圣”相提并论。

至今的九里沟还有玉川泉、品茗延寿台、卢仝茶社等名胜。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。