是怎么成功的?周恭帝为什么愿意禅位?小编给大家提供详细的相关内容。

赵匡胤早年深受后重用,在征伐时又屡建功劳,世宗病逝前,将赵匡胤封为殿前都点检,掌管殿前。

赵匡胤手握这样的权利,便是他能称帝的资本,“陈桥兵变”匡胤逼后周恭帝禅位,自己登基称帝,建国号为“宋”。

当然赵匡胤能被拥立为帝,说明他当时很得人心,不然一众大臣也不会支持他。

不过有人认为那是因为赵匡胤联合他的心腹上演了一出戏,而真正的策划者正是,这又是怎么一回事呢? 公元960年春节,后周朝廷正在举行朝见大礼的时候,忽然接到边境送来的紧急战报,说国主和联合,出兵攻打后周边境。

大臣们慌作一团,后来由、作主,派赵匡胤带兵抵抗。

当天晚上,大军到了离京城二十里的陈桥驿... ... 在现如今保存下来的历史文献中,所有关于北宋建国史的资料中,都无一例外地记载着这么一段: “后周恭帝显得七年元旦日,契丹来犯,庭议命禁军统帅、殿前都点检赵匡胤领兵迎敌。

正月初三,赵匡胤便领着大军出了开封城,天黑以前,驻军在开封东北40里地陈桥驿。

就在当晚,军队哗变,不容赵匡胤反抗,将黄袍强行披在了他的身上。

” 在《·太祖本纪》中这样说道:“诸校露刃列于庭曰:‘诸军无主,愿策太尉为天子。

’未及对,有以黄衣加太祖身,众皆罗拜呼万岁。

”第二天,全军回城,意味着周亡而宋兴,立国三百余年的宋,从此开始了它的历史。

但是,事实真的就如记载的那样吗? 史有定论,这场所谓的被迫的黄袍加身,最后称帝,只不过,是一场彻头彻尾的戏罢了。

这场戏,正是赵匡胤提出来的,负责导演,还有一个负责实施的角色叫赵光义。

在这场事变中,赵匡胤既想要这个位置,还推推搡搡上演了这么一出大戏。

让我们来回顾一下当年的历史背景: 当时的皇帝是只有七岁的柴宗训,他的父亲,是五代十一国里最英明的皇帝之一,不仅统一了国内空前壮大了后周,而且,在对外境契丹的反攻上,也取得了相当显著的成效。

据记载,柴荣出兵40天,兵不血刃,收复了三关,共得中的三州十七县,户口18360户。

然而,可惜的是,柴荣在这时突然得病,46天后便不治而亡了。

柴荣一死,赵匡胤便成了后周第一军事强人。

他统领禁军,又是归德节度使,已经强大到了可以随时发动政变,然后,成功篡夺皇位的地步。

正如大家所熟知的,禁军是安设在国家首都的最强大的一批军队,这批军队强大到足以压制国家的其它军队。

而归德,古为,这也是赵匡胤立国称“宋”的主要原因。

事实上,赵匡胤是怎么做的呢? 他演了一出戏,然后,第二天领军回城,毫无阻拦,即刻进了皇宫搞定了一切。

那么,为什么赵匡胤要,主动申请领兵出城,然后,再领军回来谋朝篡位?这么一折腾,就算是他找再多的客观理由,都没有办法自圆其说。

赵匡胤完全可以耍个小花招让七岁的小皇帝随时死亡,然后,栽赃给他人或者是什么,从而,达到自己的目的。

当然,还有第二个问题,从柴荣死到赵匡胤兵变这大半年里,赵匡胤都干了些什么?查过史书之后,我们知道:在柴荣死后,他就回到了自己的领地归德。

而后的半年时间里,他就再没有过什么行动了。

直到朝廷要打契丹,叫赵匡胤回来,他这才又回到了京城。

如果,他真有,又为何要远离王权半年?他虽然能够只手遮天,难道,他即使是远在归德,都能远程操控京畿吗? 当然不是,因为,他只有军权,在政治方面他还远远不足。

当时的宰相是范质、王溥,范质向来和赵匡胤关系不睦。

在赵匡胤兵变当天,他得知赵匡胤带兵进城,王朝如大厦将倾无法挽回之时,范质怒极抓着王溥的手,甚至,把王溥的手都抓出了血来。

由此可见,他是绝不会让赵匡胤插手政治的,赵匡胤也绝非早就做好了反叛准备。

如果,赵匡胤真要谋反,怎么能容忍国之重臣,当朝宰相对自己如此仇恨? 并且,在兵变当天,赵匡胤的家人如果在他的领地归德,那么,一切都。

可是,这偏偏是最大的疑点:赵匡胤起兵当天,他的妻儿老小都在开封城里!史料记载,赵匡胤黄袍加身后,才遣人去开封向自己的家人报平安。

当时,赵匡胤全家都在寺庙上香,全靠着和尚的保护,才没有被当成斩首示众。

莫非,这就是赵匡胤的计策?要献祭自己一家老小的性命,为自己崭新的皇位开开光吗?显然,没有人会这么做。

那么,事情的真相究竟是怎么样的呢? 我个人认为:这所有的一切都是赵光义一手操办的,就连赵普都是替赵光义办事。

毕竟,赵光义唯一光荣一点的身份,就是:他是赵匡胤的弟弟,若想一飞冲天变成,就得打他大哥赵匡胤的主意。

可以说,赵光义这个人对权力的渴望,已经到了一种病态。

十几年后赵匡胤莫名猝死,而赵光义则一步登天,跨过了自己大哥的两个亲儿子当上了皇帝,还在大哥都没凉透的时候,就把这两个亲侄子相继干掉,又把仅剩的一个弟弟也干掉,以确保大山只能由自己的子孙继承。

但是,他对自己的子孙也不满意,后来,赵光义亲征契丹,身负重伤眼看就要不行了,立太子成了燃眉之急,朝中大臣都热烈推荐他亲儿子。

而他说什么?他说:人人都顺从了太子,这把我置于何地?之后还是开解,才没有把自己儿子也干掉。

为了权力,此人何其残忍! 所以说,像是赵光义这样的人,会任由自己大哥赵匡胤温吞下去吗?眼看着小皇帝长大,把他们再立新朝的可能性拱手让人吗?自然是不会的,机会就在眼前,即使大哥不想,他也必须得想。

由此可见,赵匡胤确实是被赵光义给操控了! 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

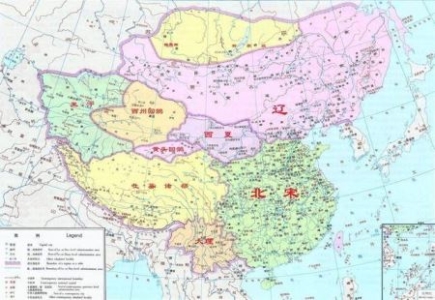

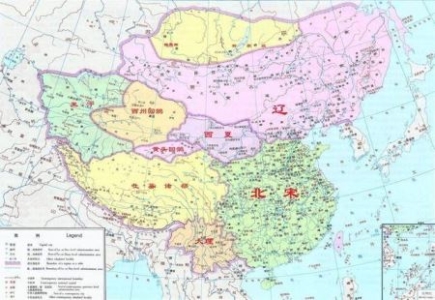

金国为什么不去攻打西夏?却要灭掉辽国和北宋

公元1114年,在统一了女真各部后开始起兵反辽。十一年后,辽国末代皇帝在应州(今山西应县)被金国大军包围后成为俘虏,辽国灭亡。 在灭辽之战中,北宋曾出兵和金国一同夹击辽国,可结果却是北宋大军被奄奄一息的辽国残军打得,大败而归。这就让金国统治者看到了这样一个事实:繁华富庶的北宋王朝其实不过是只“纸老虎”。于是在辽国灭亡后,金国很快就将目标指向了北宋。 公元1125年(和辽国灭亡同一年),金国兵分两路南下攻宋。令人感到不可思议的是,总兵力只有十几万的金军却在北宋境内。北廷惧怕金国的兵威,出重金求和,结果金军在收钱之后先是退兵,但仅仅过去了半年时间又再度南侵。公元1127年初,金军占领北宋京师汴梁(今开封),、以及大量皇族、后宫妃嫔、贵卿、朝臣都成了金军的俘虏,北宋灭亡。历史上将这一事件称为“之变”。 在金国崛起之前,中国的形势是北宋、辽国、三足鼎立。在这三个政权中,西夏在各方面都是最弱的。那么金国相继攻灭了辽国和北宋后,西夏将面临什么样的命运呢?答案是:相安无事。 金国之所以不攻灭西夏其实有多方面原因。首先是它的战略重心不在西面。金国灭了北宋后,已经占据了当时最富庶的中原地区。此时金国统治阶层内部分成了两派,一派认为应该继续南下攻灭还未站稳脚跟的政权,另一派认为应该稳固现有占领区,将其转变成金国的永久领土。刚刚开始是主战派的意见占了上风,金军曾尝试越过长江向江南地区发起攻击。但宋人吸取了北宋亡国的教训,开始拼死抵抗。金军在战场上没有达到预期目标,后方又频频受到各地组织的义军袭击。因此,金国迅速调整了目标,将战略进攻改为与南宋政权南北对峙。在这期间,金国统治阶层根本没有去考虑向西夏进军这个问题。 其次是西夏统治者在与金国的外交方面做得非常成功。早在辽国灭亡之前,西夏人已看出谁将成为中国北方新的霸主了。因此西夏迅速向金国服软,西夏皇帝接受金国皇帝的册封,在名义上臣服于金国。这样一来,金国别说是不想打西夏,就是想打都找不出什么合适的理由了。 此外,金国不考虑攻灭西夏还有一个重要原因就是性价比不高。西夏虽然是一个小国,但民风彪悍,战斗力极强。早年北宋和辽国曾先后发兵讨伐西夏,结果都吃了大败仗。西夏的战略地位重要,可是国内经济并不发达。金国如果兴师动众要啃下这块“硬骨头”,那必然要付出极高的代价,而获得的收益却非常有限,同时还得时刻提防南宋的反扑。从各方面情况来看,金国要攻灭西夏都是一笔很不划算的买卖。 因此,金国和西夏长期保持着友好的关系。期间偶尔也发生过小规模冲突,但双方都尽量克制,不使事态扩大化。 到了十三世纪初期,领导下的开始异军突起,中国北方地区的力量平衡被打破,西夏和金国的关系迅速恶化,直至兵戎相见。最终,西夏和金国分别于1227年和1234年被蒙古攻灭。 随机文章花木兰中的性别与身份克娄巴特拉塞勒涅二世简介汉武帝重用的大臣中,哪一位是黑人奴人?著名艺术家米开朗基罗密码,壁画中隐藏着各种人体器官日本二战战斗机排名分析,96舰载机仅位列第2迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!

明朝开国第一功臣究竟是哪位?明太祖朱元璋是如何评价的

正所谓“乱世出英雄”,元末明初就是一个人才辈出的年代,正是由于聚集了一群百年难得一遇的将帅奇才,才得以推翻腐朽统治,建立了大明王朝。 在诸多开国功臣中,最突出的无外乎四个人——文有、,武有、。朱元璋对他们也都有极高的评价。以下一一解读。 一、李善长 朱元璋评价李善长时说:“当年萧何有馈晌之功,千载之下,人人传颂,与善长相比,萧何未必过也。 ”人们常把李善长比作汉初的萧何,但朱元璋认为,李善长的能力甚至在萧何之上。 朱元璋最早封赏的“明朝开国六公”,其中五个都是武将,而李善长是唯一的文臣,而且在最初的排名中,李善长位列第一,可见李善长在朱元璋眼里心中的无上地位。 可惜的是,大明王朝建立后,李善长虽然成为开国宰相,位极人臣,但他最终却未能平稳落地,而是在退休19年后,以77岁高龄被朱元璋处死,他“开国第一功臣”的名号也顺延给了大将徐达。 二、刘伯温 朱元璋评价刘伯温时说:“吾之子房也。”“子房”是张良的字,刘伯温与张良一样善于出谋划策、运筹帷幄,朱元璋认为,刘伯温对于他的辅佐作用正如张良对的辅佐作用。 无论是历史爱好者还是影视作品中,总喜欢把刘伯温和李善长弄在一起相提并论,而且,往往刘伯温是主角,而李善长是配角,但这与历史真相其实有很大的出入。 刘伯温虽然和李善长一样都是朱元璋身边的重要文臣,而且同时位列“”之中,但此二人的真实历史地位却是天差地别。李善长不仅是开国宰相,而且封公,禄四千石,而刘伯温只是封了个诚意伯,禄二百四十石。 人们之所以会有如此错觉,是因为民间传说刘伯温“神机妙算”,在后世的知名度比较高。 另外,刘伯温虽然早早就告老还乡了,但他仍遭到了朱元璋的猜忌,以至于死因成谜,有人认为他是病死的,有人认为他是被毒死的,也有人认为他是被朱元璋下令毒死的。 总之,真实历史中的刘伯温与民间传说中的刘伯温判若两人。 三、徐达 朱元璋在评价徐达时说:“破虏平蛮,功贯古今人第一;出将入相,才兼文武世无双。”寥寥数语却不难看出徐达在朱元璋心中至高无上的地位。在朱元璋心中,徐达征战沙场、战功赫赫,功绩堪称古今第一人,同时,徐达又文韬武略,是举世无双的全才。 徐达应该是明初最受欢迎的武将了,不仅朱元璋欣赏他,后世历史爱好者也给予了他极高的评价,还给了他“明朝开国第一功臣”之美誉。 但遗憾的是,徐达和刘伯温一样,最终都是死因成谜。 对于徐达的死,有一个最广为流传的说法,说徐达在54岁时患上背疽,当时认为患上背疽不能吃鹅肉,否则就会死。然而,朱元璋在得知徐达病情后偏偏赏赐给了他一只蒸鹅。徐达心领神会含泪吃下蒸鹅,并于当晚暴毙。 当然,以上只是民间传言,没有得到证实。不过无风不起浪,从这个传闻中至少可以得到一条讯息,那就是徐达晚年很可能也遭到了朱元璋的猜忌,二人的关系很微妙。 四、常遇春 朱元璋在评价常遇春时说:“当百万之众勇敢先登,摧锋陷阵,所向披靡,莫如副将军遇春信矣哉。”朱元璋评价常遇春的这句话画面感非常强,只言片语间读者似乎已经看到了鲜衣怒马的常遇春冲锋陷阵的场景。在朱元璋心中,上阵杀敌,所向披靡,堪当第一先锋者,军中上下无人能及常遇春。 毫无疑问,常遇春是明朝最最重要的开国元勋之一,其历史功绩甚至可以与徐达和李善长相媲美,但是,“开国六公”中却没有他的位置,原因很简单,封六公是在洪武三年,而常遇春洪武二年就暴卒于北伐途中,年仅40岁。 常遇春早亡,朱元璋深感遗憾和怀念,所以在封赏“开国六公”时将他的长子常茂列入其中,但实际上,常茂的功绩比起其他五个人相差甚远,他完全是沾了父亲的光,郑国公的爵位也算是继承父亲常遇春的。 李善长、刘伯温、徐达、常遇春,朱元璋分别用一句话给予了他们各自评价,从中不难看出他们在朱元璋心中的重要地位。只可惜,在至高无上的权力面前一切都是泡影,朱元璋终究是爱他的江山、爱他的儿孙,超过了爱这些曾经一起打天下的兄弟。 随机文章米尔蒂亚德斯Miltiades简介2036年小行星撞地球几率二十五万分之一,或发射飞行器改变其轨道公平公正公开的金鱼缸效应,只要做好这一点企业就会飞跃发展卡灵顿事件,再次发生卡灵顿事件/造成灾难性混乱为什么宇宙空间这么冷,宇宙越是膨胀会越冷(地球外太空零下270度)迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!

标签: