不同于今日时装的,古人衣服的颜色并不多,这与古代纺织和印染技术不发达有很大关系。

有一个寓言故事叫“好服紫”,说得是之一的齐桓公,爱好穿着紫色的衣服。

而“上有所好,下必甚焉”,上下于是都爱穿紫色衣服。

在当时,因为紫色染料价格不菲,所以紫色布料也非常昂贵。

于是,齐桓公便以紫色染料难闻为由,狠狠刹住了齐国的奢侈风。

这个故事说明,在古代,从一个人的衣服颜色是可以甄别出他的社会地位的。

这一点,在后来的发展成一项制度,人们可以直接通过颜色区别官员的品阶。

曾经写过一首《琵琶行》,其中最后一句是:“客中泣下谁最多?江州湿。

”“江州司马”这个品阶的官,只能穿青色的官服。

而对颜色做出规定的,正是的“官品服色制”。

一、“官品服色制”的渊源 1、儒家的“穿衣经” 是我国传统思想文化的主流,对我国历史的影响最为深远。

儒家思想的创始人,十分看重“礼”,强调人们的衣食住行,都要合乎“礼”的规范。

而什么是“礼”呢?一言以蔽之,那就是要人们的行为适应社会等级制度。

所以,除了遮羞蔽体的基本功能外,儒家思想更加强调穿衣的“社会功能”,即“昭名分,辨等威”,也就是“天下见其服而知贵贱”,用衣服的样式、材质、颜色等作为区分人们等级、贵贱的标签。

作为一个社会人来讲,穿什么样衣服,就是其社会地位、人格气象、精神面貌、道德修养的最直观体现。

2、古代王朝的颜色观 战国时期,有一个叫邹衍的阴阳家,第一次将阴阳五行学说与历代王朝的更迭联系起来,提出了“说”。

他认为五行即“木、火、土、金、水”之间的周而复始、循环往复,跟古代王朝兴衰更替是有联系的。

后来,他的这套理论,成为了改朝换代的理论工具。

比如,,同时也是终结了的统治,他按照邹衍“水德代周而行”的理论,认为自己的王朝属于水德。

而五行与五方(中)、五色(青赤黄白黑)又存在着一定联系:“东青龙,色青,属木;西白虎,色白,属金;南朱雀,色赤,属火;北玄武,色元黑、皂、玄,属水;中无极,色黄,属土。

” 因此,崇尚黑色,上至、下至官吏,皆穿黑色,这也成为官服有固定颜色的开始。

但在隋唐以前,单从服色是无法判断官员品阶高低的。

只有到了隋唐,儒家的“穿衣经”加上王朝的颜色观,就生成了极富特色的“官品服色制”,但因为国祚太短,这种制度在唐朝才真正走向了成熟。

二、“官品服色制”的成熟 “五德终始说”至秦汉开始,虽然中间经过了的混乱时期,但还是延续到了唐代。

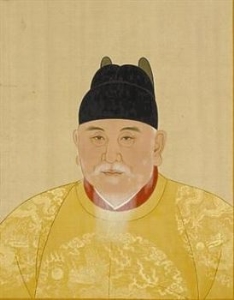

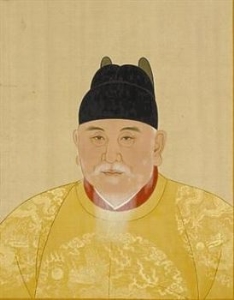

唐以“土德”自居,尚黄色(确切的说是赤黄色,即黄中带红的颜色),因此,在我们现在看到的画像里,全部是身穿黄色的龙袍。

而唐代皇帝以创始人的后人自居,也像道家一样崇尚紫色。

唐朝初建时,为了恢复在隋末大乱中开始走向混乱的品服制度,唐高祖李渊命令对服饰制度进行重新调整,在君臣服饰的颜色、材质、配饰等方面都做出明确且严格的规定。

但是,此时的皇帝和大臣都可以穿紫色和黄色,君臣之间的区别还不是那么明显。

直到后来,唐朝才禁止皇帝以外的人着赤黄色,“天子常服唯以黄袍及衫,后渐用赤黄,遂禁士庶不得以赤黄为衣服杂饰。

”(《》) 到了唐太宗时期,朝廷开始认识到,如果不在服装颜色上加以区分,就无法有效彰显贵贱之别,于是对当时官员的常服颜色进行了如下规定: “三品以上服紫,四品、五品以上服绯,六品、七品以上绿,八品、九品以上青”(《通典》) 至此,唐代的服色制度大体确定下来,后来即便有调整,也是在“紫”、“绯”、“绿”、“青”这4种颜色基础上做出微调。

比如说,以上4种颜色只是对官员品阶进行了一个粗略的划分,如一步区分“四品和五品”、“六品和七品”以及“八品和九品”呢? 时期对官服颜色做了这样的规定:“四品服深绯,五品服浅绯,并金带。

六品服深绿,七品服浅绿,并银带。

八品服深青,九品服浅青,并鍮石带。

”(《旧唐书》) 唐高宗通过对官服颜色的深浅以及所佩戴的腰带质地,让所有官员之间品阶的高低,都能得到了最为直观的表现。

唐代官员最尊贵者穿紫色官服,最卑微者穿浅青色官服。

所以,在我们文章开头所举的白居易的例子中,这个“青衫”实际上代表了诗人十分尴尬的官场地位(从九品)。

当时白居易无辜被贬,沦落江州,所以才会对那个身世凄惨的琵琶女报以同情,二人实则是同病相怜。

三、“官品服色制”的衰落 1、禁止僭越 “天下见其服而知贵贱”,唐朝之所以要费力劳神的研究如此多的官服颜色,目的就是明贵贱、彰显地位差别。

然而,与今天一些“山寨”名牌包包、手表层出不穷类似,在唐代,因为人们对于达官显贵的向往,也出现了类似的“山寨”仿冒行为。

比较通常的做法是:一些平民百下级官吏,专门制作紫色或者绯色的短衫、袄子,穿在外衣的下面。

然而他们要是在家穿穿也就罢了,还要公然穿出去时不时炫耀一番,这样就造成了一种在当时的统治者看来是非常严重的结果:“贵贱莫辩”。

于是,在唐高宗时期,曾经专门下达了一条敕令: “自今以后,衣服上下,各依品秩。

上得通下,下不得僭上。

仍令有司,严加禁断。

”(《唐会要》) 也就是说,人们只能穿着与身份地位相同的颜色,起码不可以穿着超越自己身份地位的颜色,否则就是僭越之罪,要严加处置。

而具体要如何惩处呢?《唐律疏议》中记载:“违式文而著服色者,笞四十。

”翻译过来就是鞭打或杖击40下,依照行刑人的心情,轻者伤,重者可致残或致死。

然而,尽管有如此严格的规定,依然没能抵挡人们对“尊贵”颜色的追捧,特别是在朝廷自己坏了自己的规矩以后,唐朝的“官品服色制”开始走向了衰落。

2、服色泛滥 “官品服色制”走向衰落,跟唐朝“散官”的泛滥有莫大的关系。

什么叫“散官”呢?“散官”起源于隋朝,成熟于唐朝,是有官名而无职事的官称。

通俗的理解:“散官”有一定的级别,但无实际职务。

比如说,在一般人的印象里,宰相都是朝廷里的一品大员,但后期官至宰相,却只是一个三品官。

但他这个三品,“含金量”非常高,因为这是“职事官”,而像(从一品)、辅国大将军( 正二品)这种,听着威武霸气,级别也不低,但实际上类似于荣誉称号,享受一定待遇,但实际权力根本无法跟狄仁杰这个三品相比。

唐太宗、唐高宗确立“官品服色制”时,对于三品以上的高级“散官”的人数数量控制还算严格,但随着时过境迁,后世的皇帝们往往会在重大节庆之日,给文武大臣提升一定的品阶,这被称为“泛阶”。

而这样就造成了大量官员的品阶提升速度过快,特别是“三品”和“五品”这两道坎,被很快迈过。

一些该穿绿色官服的,很快就能换上绯色官服;一些该穿绯色官服的,也能快速混上紫色官服。

特别是到了唐朝中后期,由于政局不稳,皇帝为了拉拢亲近大臣,更是大量晋升“散官”。

后,由于财力匮乏,朝廷为了嘉奖有功将士,也大开以官爵赏功之门,这也就造成了身穿绯袍、紫袍者越来越多。

“唐自肃、代以后,赏人以官爵,久至浸滥,下至州郡胥吏军班校伍,一命便带银青光禄大夫阶,殆与无官者”。

(《容斋续笔》) 从这段话可以看出,、以后,就连州郡里面的低级官吏,都能被授予银青光禄大夫(从三品)的散官,获得穿紫袍的机会。

“官品服色制”走到这一步,也基本上算是失灵且了。

结语:唐朝初年,官员的品阶高低从官服颜色上就一望而知,而到了唐朝中后期,由于高阶散官的泛滥,从颜色上已经无法达到“明贵贱”的目的,用今天的话来说,就是看到满街尽是“LV”、“CHANEL”,已经分不清到底谁才是土豪了。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

钟离春四十多岁的时候,是如何让齐宣王迎娶她为皇后的?

钟无艳在历史上确有其人,史书记载她本叫钟离春,是春秋时期齐国无盐邑(山东东平)人。 关于钟离春的丑,在《烈女传》中有详细的描述,说她“臼头深目,长壮大节,卬鼻结喉,肥项少发,折腰出匈,皮肤若漆”。 不过,钟离春虽然长得奇丑无比,但武艺高强,很有才华,是个很有抱负的姑娘。 可惜,不论古今都是看脸的社会,所以才华出众的钟离春,由于长得太丑,居然到了40几岁还没能嫁出去。 当时齐国的国君是齐宣王。说起来,齐宣王不能算是一位明君。不过他看到秦国由于招贤纳士,国家很快就强大起来,于是也学着重视士人,并花费巨资招徕天下贤德之人。一些才华出众的人,不仅得到他的提拔重用,还由国家建立了宅第,给他们居住。 因此,齐国在贤人志士的努力下,国家也呈现出繁荣的盛景。 齐宣王是个缺点很多的国君,他沉湎酒色,又喜好听乐队吹竽,还专门组建了300人的乐队。 由于他耽于享乐,身边云集着一群阿谀奉承之徒,导致国事腐败昏暗。 当然也有人劝谏过他。比如著名的,就曾多次劝谏齐宣王,像“君子远庖厨”还有“王顾左右而言它”等等,都是孟子劝谏时留下的佳话。可惜齐宣王根本不把孟子说的话当回事。 齐宣王的败政,让国民怨声载道。钟离春按捺不住了。 她跑到都城临淄的宫门口,正好赶上齐宣王出去打猎,于是她顾不上危险,拦在齐宣王的车马前,大喊:“危险啦危险啦!” 齐宣王颇为迷惑,便让钟离春说明原因。 结果钟离春直言说道:“赵国觊觎齐国的土地已久,就要攻打齐国了,但大王却成天被一群阿谀奉承之徒包围着。征重税,加徭役,去建造奢华的宫殿,结果害得百姓。民心不附,大王如何迎战赵国呢?” 齐宣王听了钟离春的话,顿时觉得非常羞愧。同时,想到自己的行为居然让一个女人都看不下去,宁可冒着丢掉生命的危险,也要来劝谏自己。因此颇为感动,觉得这才是真正热爱国家的人。 所以,齐宣王不仅没有治钟离春的罪,还将她迎回皇宫,娶她为皇后,以示从此后一定痛改前非,绝不能再浑浑噩噩。 果然不久,赵国派出一万大军攻打齐国。 钟离春得知后,请命率军抗击。 齐宣王也很想见识下她领军作战的才能,于是封她为大将军,并让她统军作战。 钟离春将她平素训练的军队,抽出五千精兵,前往迎战。由于她排兵布阵得法,很快就击败了赵国。 钟离春不仅能在政治上给予齐宣王许多好的建议,还能统军作战,这让齐宣王对她很器重。不论大小事务,都喜欢听一听她的建议。还别说,任何事情到了钟离春这里,都迎刃而解。因此齐国又恢复了东方霸主的名号。 不过,虽说钟离春很得齐宣王器重,但国家太平后,齐宣王又迎娶了一个叫夏迎春的姑娘。 夏迎春容貌出众,善舞能歌,又很懂得取悦齐宣王,因此很得齐宣王宠爱。 凡是有外事活动,齐宣王都喜欢带漂亮的夏迎春参加。由于夏迎春不仅青春靓丽,还在与各国应对时,有礼有节,彰显了齐国形象,因此齐宣王颇为得意。 于是有人就感慨齐宣王尽享齐人之福,过着“有事钟无艳,无事夏独迎春”的幸福生活。 随机文章在杨家将演义中的萧天佐怎么死的?中国古代狗的历史问题隋炀帝杨广:历史上曾是才华横溢的翩翩美男子宝鸡秦汉墓地摇钱树,秦汉墓地惊现摇钱树/并非秦人物品揭秘沙尘暴多发于什么季节,沙尘暴的天气符号图标是怎么样的迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!

明末大鼠疫的危害有多大是怎么回事?那场灾害到底有多恐怖

史学界普遍认为,末年那场席卷华北地区的鼠疫,是压倒明朝的最后一根稻草,尤其是上海交通大学历史学系教授曹树基与李宇尚提出“老鼠亡明”的观点后,这一观点更加深入人心,为更多的人所接受。 据史料记载,明朝末年旱灾频发,仅期间就发生过三次大旱灾,每一次都引发过鼠疫,十四年的那场大旱,更是历时四年之久。 旱灾造成的直接结果是出现大量逃荒的难民,人没吃的,老鼠也没吃的,也要逃荒保命,随着难民到处迁徙,寄生在老鼠身上的鼠疫杆菌,就这样传给了难民,传播到了更广阔的区域。 1644年明末形势 有人曾目睹过这样一幅骇人的景象:崇祯十四年夏天,在内陆地区突然出现大群大群的老鼠,它们互相咬着对方的尾巴,视死如归地渡过大江大河,进入安徽河南河北等地。 大旱加上寒冷(随着万历四十六年广东的一场大雪,明朝遭遇了一个“小冰河期”),粮食减产非常严重,饿得难受的灾民先是挖老鼠洞穴中的粮食来吃,接着又吃老鼠的尸体,终于导致鼠疫大暴发。 恐怖的景象首先是从山西开始的——“万历八年,大同瘟疫大作,十室九病,传染在接踵而亡,数口之家,一染此疫,阖门不起”。 大同首当其冲之后,疫情很快扩散至山西全境,接着向周边省份传播,崇祯十年传到了陕西米脂,也就是的家乡。 鼠疫给米脂带来的惨景,并不亚于大同,病者先是腋下和大腿间生一个硬包,然后吐血而死,服药无效,亲友们即使有活着的,也不敢问吊,有人一家死绝,无人收葬。 崇祯皇帝,朱由检(1611年—1644年) 据《明史》记载,崇祯十四年,鼠疫传到北京大名府。 那年春天开始,大名府就没下过一滴雨,地里的麦苗被蝗虫吃光,加上鼠疫大行,饿死人无数。 督催漕运的户部给事中,在途中给朝廷上疏说,他从静海抵山东临清,见人民饿死者三成,因瘟疫而死者三成,剩下的四成只好为盗,米价疯长,一石米竟然要二十四两银子,人死后马上就成了活人的食物。 当年七月,北京在劫难逃。 在北京,鼠疫引起的病症叫“疙瘩病”,人身上一旦出现一块隆起的肉就没救了,活不过一个时辰,北京人因此而死的达十分之四五。 这是夏秋两季的情景,到了春天情况更为严重,发病症状是呕血,一呕就死,有的一家数口全部死绝。 没多久,瘟疫又传到了天津,很多人早上染病晚上就死了,“排门逐户,无一保全”。 明末农民起义 崇祯十六年,疫情进一步加剧,北京及周边地区同时大爆发,“病者吐血如西瓜水立死”,北京城中每天死亡人数超过万人,运送棺材出城的队伍把城门都堵了,通州和昌平等郊区的疫情也大同小异——“见则死,至有灭门者”。 北京城死者当中不但有大批的小贩、雇工,还有大批士兵,甚至连叫花死得一个不剩。 朝廷不但未采取有效的防治措施,还变本加厉地增加赋税,各地民变便不可避免地爆发了,其中最著名的一支起义队伍,其领袖就是地球人都知道的李自成。 虽然早在崇祯二年,李自成就因其他原因参加了农民军,但他后来能够轻而易举地占领北京,不能不说那场鼠疫帮了他的大忙。 李自成的五十万大军,是于崇祯十七年四月十六开到北京城外的,那时的北京城,已经被鼠疫折磨了一年多,迎接他的,是早已元气大伤的一座“空”城。 李自成起义图 守卫京师的虽然有三大营的军队,但士兵因鼠疫死亡过多,已彻底失去野战能力,原有的近三万匹战马,还能骑乘的竟然不到一千匹,据守内外城墙十五万多个垛口的,是区区五万羸弱的士兵,平均一个士兵要守三个垛口。 这些士兵,都是大疫之下侥幸活下来的,“衣装狼狈,等于乞儿”,而且像是十天半月没吃饭的乞儿,虚弱得只能坐在地上,以至于用鞭子抽都抽不起来。 实际上,李自成的农民军虽然声势浩大,人数众多,但战斗力却不怎么样,多次被官军打得满世界乱跑,尤其是不久前的那场宁武关大战,李自成虽然最终赢了,却被守军周遇吉的区区数千人干掉七万多人,以至于李自成想,“宁武虽破,死伤过多,自此达京师,大同、宣府、居庸关重兵数十万尽如宁武,吾辈岂有孑遗哉,不如还陕图后举”,若不是攻下宁武关后大同总兵主动投降,恐怕他真的退回陕西老巢去了。 李自成(1606年9月22日—1645年5月17日) 如果不是这场鼠疫把北京整得这么惨,李自成能顺利拿下北京吗? 当时的北京守军,一是鼠疫导致数量急剧下降,从十万骤降至五万,战斗力更是无从谈起,二是军队腐败严重,军心涣散,以至于当官的不得不地求他们守城,仍然“逾五六日尚未集”,愿意守城的士兵,还不如三四千“勇敢”地走上城墙的。 然而,尽管北京守军到了如此狼狈的程度,李自成的五十万大军也是打了两天才把北京搞定。 他的军队之所以能够如此迅速地抵达北京,也是拜这场鼠疫所赐,若不是鼠疫间接地摧毁了明朝其他地方的防御系统,这支更多由各地灾民组成的“乌合之众”,恐怕连北京的边边都摸不到——正如李自成自己所说,假如大同、宣府、居庸关的明军也像宁武关守军那么能打,他的几十万大军,恐怕一个也剩不下! 北京倒是拿下了,李自成也如愿以偿地住进了紫禁城,然而短短数十天,他就于称帝的第二天退出了北京。 原因是他的军队也感染了鼠疫,本来就不怎么样的战斗力更是让人捉急,根本不是清军的对手,尽管后者的数量比他少得多。 闯王入京 那么问题来了,既然李自成的军队与清军有过“亲密接触”,为什么清军没有感染鼠疫?难道满人天生对鼠疫具有免疫力?当然不是这样。 这个问题,曾经一度困扰了学术界很久,后来还是欧洲人帮忙揭开了这个谜。 众所周知,早在十四世纪,欧洲就爆发了一场大鼠疫,导致两千五百多万人死亡,幸存者还留下了相关壁画和文字,后来人们对那些壁画和文字进行研究,发现那场鼠疫害死那么多人,却单单放过了。 他们由此得出结论:鼠疫是经老鼠身上的跳蚤传播的,而跳蚤讨厌马的气味,所以骑兵很难被鼠疫传染。 而当时的清军,也主要由骑兵组成,所以有人推测,清军之所以未被鼠疫传染,也是因为这个原因。 随机文章一百年前的日本人怎么称赞女生漂亮?带你一窥当时的流行语冯谖大战诸葛亮宋朝最高可以封到什们爵位?揭秘美国洛杉矶蝴蝶树之谜,成千上万的蝴蝶栖息于松树上(蝴蝶王国)最后的晚餐多了一只手,达芬奇最恐怖的画(拉斯维萨看出玄机)迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!

标签: