五代以降,乱世纷扰,忽而兴,忽而亡。

五季十三君,一古脑儿加起来,只不过四五十年。

独北南两宋共传十八主,享国三百二十年,比西东两汉仅短数十年,比大唐却长数十年。

其中,除了天意之外,便是大宋开国之君--,在开国后实行数项善政所致。

这也是赵匡胤身上会充满神话色彩的原因所在。

宋太祖赵匡胤,别名:,赵九重,赵玄郎,赵,于天成二年(公元927年)三月二十一日生于洛阳夹马营(今河南省洛阳市瀍河区东关)。

祖籍涿郡(今河北省涿州市),父亲赵弘殷,母亲。

赵匡胤出生时,赤红的光芒照满屋子,奇异的香味一晚都未散去,故他有一个别名叫香孩儿;与此同时,他出生时全身的皮肤呈金色,三天也未改变。

赵匡胤长大后,容貌威武,,且大度豁达,凡有见识者,都知道他不是常人,学习骑射,他总是超过其他人。

有一次,赵匡胤在不给马套笼头的情况下,试骑一匹烈马,当烈马跑到登城楼的斜道上时,他不及避闪,额头重重地撞在城楼的门楣上,人从马上掉下来,人们都以为他的脑袋一定会被撞破了。

不料他却慢慢地从地上爬起来,继续追赶烈马,并跃上马背,将烈马训得服服帖帖,而自己却一点儿伤也没有受。

又有一次,赵匡胤与朋友韩令坤在房中赌彩搏奕,正精心专注时,忽然听到有一群在屋外打斗,他们便竞相去屋外捉麻雀。

结果,就在他们前脚迈出房门时,屋子就在脚后跟倒塌了。

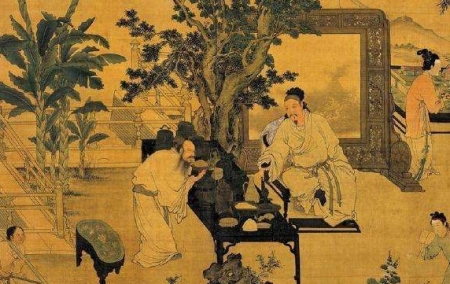

网络配图 后汉初年,赵匡胤游历到了襄阳(今湖北襄阳),因为没有找到住的地方,便在一座寺庙里住下。

有一个老和尚善于看相,看到他之后就说:“我把我所有的香油钱都给你作盘缠,你往北去,在那儿一定会有奇迹发生的。

”赵匡胤听了老和尚的话,往北去以后,于乾祐元年(公元948年)投效后汉枢密使,并随郭威征讨李守贞,其间,屡立战功。

广顺元年(公元951年),郭威称帝,建立后周,赵匡胤补东西班行首,拜滑州(今河南滑县)副指挥使,在为开封府尹时,赵匡胤转开封府马直军使。

显德元年(公元954年),柴荣即位后,赵匡胤执掌禁军。

北汉来侵犯,柴荣率领军队抵御来犯之敌,在高平摆开战场。

战斗将要展开的时候,指挥樊爱能等人首先逃跑,后周军情十分危急,赵匡胤指挥自己的同伴骑上马,迅速向敌人的前锋冲去,赵匡胤冲散了北汉军的前锋,北汉军队大败溃逃。

赵匡胤乘胜进攻河东城,焚烧城门,正在关键时刻,他的左臂被流箭射中,柴荣制止他再次攻城。

回到京城后,赵匡胤被任命为殿前都虞候,领严州(古州名,现属浙江)刺史。

显德三年(公元956年)春天,赵匡胤跟随柴荣征伐淮南,首战在涡口打败南唐军队,斩杀万余人,并杀死南唐兵马都监何延锡等人。

南唐节度使皇甫晖、姚凤率领号称十五万人的军队,驻扎在清流关,赵匡胤率领军队将其击败。

赵匡胤追到城下,皇甫晖说:“我们各自为了自己主人,我希望双方布好阵式,以决胜负。

”赵匡胤笑着回答说,“可以。

”皇甫晖摆好阵式出来迎战,赵匡胤抱着马脖子一直冲入南唐军阵内,手中兵刃砍中皇甫晖的脑袋,并将姚凤也擒获。

网络配图 有一次,赵匡胤的父亲赵弘殷率领军队半夜时来到他驻守的城下,传呼开门。

赵匡胤说:“父子诚然是至亲,但是城门开关,却是国家的事情。

”等到天亮,赵弘殷才得以进城。

时已效力后周的韩令坤攻下扬州后,南唐派军队前来夺取,韩令坤主张退兵,柴荣命赵匡胤率兵二千,赶往六合救援。

赵匡胤下令说:“扬州兵有敢过六合者,砍断他们的脚。

”韩令坤这才决心固守扬州。

赵匡胤在六合东面打败南唐李景达,斩杀一万多人。

回来后,赵匡胤被任命为殿前都指挥使,不久又被委任为定国军节度使。

显德四年(公元957年)春,赵匡胤跟随柴荣出征,攻克连珠寨后,又乘势攻下了寿州。

还军后,被柴荣封义成军节度使、检校太保,仍旧担任殿前都指挥使。

这年冬天,赵匡胤又跟随柴荣,征伐濠州、泗州,并充当前锋。

当时,南唐军队已在十八里滩扎寨,柴荣刚刚商议用骆驼摆渡军队时,赵匡胤已率先单骑横渡过河,他部下的骑兵也紧随他渡过了河,并迅速攻破南唐军寨。

随后,又用缴获的南唐战舰,乘胜进攻克了泗州。

接着,柴荣与赵匡胤两翼分兵,沿淮河东下,赵匡胤连夜追击到山阳,将俘虏的南唐节度使陈承昭,献给了柴荣,并攻下楚州。

不久,后周军队又在迎銮江口打败南唐军队,烧毁南唐军营,直抵南岸,从而平定了淮南。

南唐主因为畏惧赵匡胤的威名,想在柴荣那里使用离间计,他故意派遣使臣送给赵匡胤一封信,馈赠三千两白金,赵匡胤把白金全部送到内府,南唐的离间计失败。

网络配图 显德五年(公元958年),赵匡胤改任忠武军节度使。

显德六年(公元959年),柴荣北伐,赵匡胤担任水陆都部署。

大军先到瓦桥关,守将姚内斌投降;接着又打退几千名契丹骑兵的进攻后,平定了关南一带。

可惜,柴荣在行军路上不幸病倒,但他仍然要审阅各地所上文书。

一日,柴荣在众多的文书中找到一只皮口袋,在皮袋中发现一块三尺多长的木板,木板上写着:“点检为天子”几字。

柴荣顿时警惕起来,对时任殿前都点检的德产生了怀疑。

回京后,随着病情加重,柴荣准备防患于未然,他让跟着自己,深受自己信任的赵匡胤取代了张永德的位置。

任命赵匡胤为检校太傅、殿前都点检。

同年,柴荣驾崩,他年仅七岁的儿子继位,赵匡胤改任归德军节度使、检校太尉。

奇迹就在不久的一天真的发生了。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

北宋被贬宰相丁谓的故事 丁谓的轶事典故有哪些

(966-1037),字谓之,后更字公言,两浙路苏州府长洲县人。大中祥符五年至九年(1012--1016)任参知政事(次相),天禧三年至乾兴元年(1019-1022)再任参知政事、枢密使、同中书门下平章事(正相),前后共在相位七年。 生大中祥符九年(1016)九月,丁谓以参知政事身份任平江军节度使,衣锦归里,“建节本镇,一时为荣”。离京时,宋真宗特赐御诗七言四韵和五言十韵,“尤为盛事”。他同时兼任使持节苏州诸军事、苏州刺史、苏州管内观察处置堤堰桥道等使,又兼任知升州军州事。天禧初(1017),以吏部尚书复参知政事。不久,拜同中书门下平章事,兼任昭文馆大学士、监修国史、玉清昭应宫使、平章事兼太子少师。乾兴元年(1022),封为晋国公。显赫一时,贵震天下。 丁谓的轶事典故有哪些 一举三得 原文:祥符中,禁火。时丁晋公主营复宫室,患取土远,公乃令凿通衢取土,不日皆成巨堑。乃决汴水入堑中,引诸道竹木排筏及船运杂材,尽自堑中入至宫门。事毕,却以斥弃瓦砾灰尘壤实於堑中,复为街衢。一举而三役济,计省费以亿万计。[4] 宋真宗大中祥符年间,宫中着火。当时丁谓主持重建宫室(需要烧砖),被取土地很远所困扰。丁谓于是命令从大街取土,没几天就成了大渠。于是挖通汴河水进入渠中,各地水运的资材,都通过汴河和大渠运至宫门口。重建工作完成后,用工程废弃的瓦砾回填入渠中,水渠又变成了街道。做了一件事情而完成了三个任务,省下的费用要用亿万来计算。 北宋丁谓的“一举三得” 重建皇宫方案。我国古人管理策略。丁谓的“一举三得”方案表明了这一点。宋真宗时期,大臣丁谓用“一举三得”方案重建皇宫,是一次典型的系统管理实践。当时,由于皇城失火,皇宫被焚,宋真宗命丁谓重修皇宫。这是一个复杂的工程,不仅要设计施工,运输材料,还要清理废墟,任务十分艰巨。丁谓首先在皇宫前开沟渠,然后利用开沟取出的土烧砖,再把京城附近的汴水引人沟中,使船只运送建筑材料直达工地。工程完工后,又将废弃物填人沟中,复原大街,这就很好地解决了取土烧砖、材料运输、清理废墟三个难题,使工程如期完成。工程建设的过程,同现代系统管理思想何其吻合。丁谓主持的皇宫修建工程体现了中国古人高超智慧的管理实践。 溜须 那年,汴京城发生火灾,绵延了半个皇宫。火熄,宋把灾后重建的任务放在了丁谓的肩上。 丁谓命人在京城大街取土,将三街九衢挖成壕沟。取土完毕,将壕沟灌上黄河水,外地运来的树木,全部通过壕沟水放入城中。房屋盖好,过去那些灰土碎瓦废砖,又倒入壕沟中,平整成街道:一举三得。 思维的缜密,规划的精妙,用在建设设计上,固然无人可及,如果用在排挤他人、打击政敌上,同样也无人可及。 和丁谓,开始时,是朋友,更是知己。一日,寇准与另一宰相议事,丁谓来拜,谈了一会儿,离开,李沆叮嘱,像丁谓这人,万万不可使得势。 寇准一笑,不以为然。后来随着寇准做宰相后,丁谓登上了副宰相的位置。丁谓曾兵不血刃,安抚了西南边疆少数民族的叛乱;还曾奏议为民减赋。大文学家曾对丁谓的文学成就给予很高评价。 一日,是中书省举行宴会吧,寇准不注意,一点汤汁流到胡须上了。丁谓忙上前给他抚去。 今天看来,这种做法也没有什么出格的,毕竟是同事兼朋友嘛。可寇准却冷了脸,说了一句话,让丁谓下不来台——一个副宰相,给上司溜须,成何体统? 这以后,丁谓就恨上了寇准,而且私下里处处寻寇准的短。丁谓这样精明的人,要寻别人的错,还不是举手之劳。不久,丁谓投靠真宗皇后刘后,将寇准出知相州,一直贬到雷州半岛。丁谓掌权,不久也犯法被贬,到了更远的海南。最可惜的是,最终他上了《佞臣传》。其实,除了排挤寇准外,他实在没有干什么坏事,算得上一个干吏。 再后来的故事是,丁谓被贬路过雷州,要求拜访寇准,被寇准拒绝,至此,一对朋友永别,彻底断了联系。想过这件事,寇准错了。丁谓也错了。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

北宋被贬宰相丁谓是怎么样的人 历史如何评价丁谓

(966-1037),字谓之,后更字公言,两浙路苏州府长洲县人。大中祥符五年至九年(1012--1016)任参知政事(次相),天禧三年至乾兴元年(1019-1022)再任参知政事、枢密使、同中书门下平章事(正相),前后共在相位七年。 生大中祥符九年(1016)九月,丁谓以参知政事身份任平江军节度使,衣锦归里,“建节本镇,一时为荣”。离京时,宋真宗特赐御诗七言四韵和五言十韵,“尤为盛事”。他同时兼任使持节苏州诸军事、苏州刺史、苏州管内观察处置堤堰桥道等使,又兼任知升州军州事。天禧初(1017),以吏部尚书复参知政事。不久,拜同中书门下平章事,兼任昭文馆大学士、监修国史、玉清昭应宫使、平章事兼太子少师。乾兴元年(1022),封为晋国公。显赫一时,贵震天下。 历史如何评价丁谓 才高八斗 丁谓相貌不佳,生一双斜眼,张目仰视,好像是个经常饥寒的人,相面的说他是“猴形”。小时顽劣,多亏有位的老先生对他严加管教,使他学业有所进步。后来,丁谓去拜访郁先生时说:“自己少时狭劣,多亏先生教诲,痛加夏楚,使某得以成立。”郁先生死后,丁谓还特地派人处理后事,“为棺殓葬,埋之物甚厚”。 轻时丁谓与孙何最为友善,同以才名著称,人称“孙丁”。他俩曾一同以文章拜谒当时担任长洲县令的著名文学家王禹偁,王县令看了他们的文章十分惊奇,大加赞赏,认为“自唐、之后,二百年始有此作”,当即赠诗云:“二百年来子不振,直从韩柳到孙丁。如今便可令修史,二子文章似六经。”淳化三年(992),丁谓登进士科,列第四名。(寇莱公始与丁晋公善,尝以丁之才荐於李文靖公沆屡矣,而终未用。一日,莱公语文靖曰:“比屡言丁谓之才,而相公终不用,岂其才不足用耶?抑鄙言不足听耶?”文靖曰:“如斯人者,才则才矣,顾其为人,可使之在人上乎?”莱公曰:“如谓者,相公终能抑之使在人下乎?”文靖笑曰:“他日后悔,当思吾言也。”晚年,与寇权宏相轧,交至倾夺,竟有海康之祸,始服文靖之识。 ——《东轩笔录》) 有的说他是一代,有的说他是一代佞臣.总的来说,说他毁誉参半似乎评价过高了,他的毁应该多于他的誉.但有一点是可以肯定的,就是他的才。王禹偁就曾赞赏“自唐韩愈、柳宗元之后,二百年始有此作”,并赠诗云:“二百年来子不振,直从韩柳到孙丁。如今便可令修史,二子文章似六经。几千字的文章,他读一遍便能背诵(丁谓“机敏有智谋,文字数千言。经览辄诵,善谈笑为诗。至图画、博弈、音律,无不洞晓”);三司案牍复杂繁多,一般官吏长久难以解断,而他一看案情,一言判决,众人都释然而悟;听凭满座宾客各自陈述,他从容应接,随口解答,条分缕析,统慑满座,没人能超出其意。著有《景德会计录》、《建安茶录》、《刀笔集》、《青衿集》、《晋公集》、《晋公谈录》、《丁晋公词》等十多种。 政绩 在安抚边疆少数民族方面也作出了一定的贡献。淳化年间(990-994),他对与官府为敌的西南少数民族武装以安抚团结为上,不动兵刃,并设法解决当地缺少食盐、长途解送皇粮、马匹交易等困难,妥善稳定了局势,得到朝廷赞赏。西南地区赖以安宁。据叶得梦《石林燕语》记载,丁谓以郓、齐、濮安抚使知郓州时,北方契丹铁骑南下,民心惊惶,河北百姓纷纷抢渡黄河,“欲避于京东者,日数千人”,而船民不肯尽力摆渡。丁谓听到此事后,采取果断措施,急忙从监狱中取出死囚数人,“以为舟人,悉斩于河上,于是晓夕并渡,不三日皆尽”。他又从难民中挑选少壮者,在数百里黄河边“分画地分,各使执旗帜、鸣金鼓于河上,夜则传更点、申号令”。契丹人以为宋方已有防备,便撤退而去,于是“境内晏然”。由此可以看出丁谓的为人聪明,办事果断、干练。 当时全国粮赋十分混乱,每年征收数量不一,随意加码,百姓。丁谓奏议以景德四年民赋数为准征收,并报朝廷备案,以利国计民生。朝廷准奏,并下诏褒奖。丁谓为家乡苏州也办过好事,曾“为乡里请于朝,特免丁钱。乡人至今德之,祠于万寿寺”。 (丁谓有才智,然多希合,天下以为奸邪,及稍进用,即导真宗以神仙之事,又作玉清昭应宫,耗费国帑,不可胜计。谓既为宫使,夏竦以知制诰为判官。一日,宴宫僚於斋厅,有杂手伎俗谓弄碗注者,献艺於庭,丁顾语夏曰:「古无咏碗注诗,舍人可作一篇。」夏即席赋诗曰 :「舞拂挑珠复吐丸,遮藏巧便百千般。主公端坐无由见,却被傍人冷眼看。」丁览读变色。 ——《东轩笔录》。) 奸臣 丁谓虽才智过人,然而心术不正,做事“多希合上旨,天下目为奸邪”。他与王钦若、林特、陈彭年、刘承珪都以奸邪险伪著名,人称“五鬼”。宋真宗相信迷信,丁谓极力迎合,以神仙之事启迪。景德四年(1007),宋真宗听信王钦若造作“天书”,准备举行泰山封禅等事。不久,王诈称京师、泰山“天书”下降,为此特改元大中祥符。起初,因朝廷内库经费短缺,封禅之事未定。一天,宋真宗问丁谓:“封禅经费有没有问题?”丁谓回答:“经费足够,大计有余。”宋真宗听了便决定封禅泰山,诏丁谓为计度泰山路粮草使,负责所有经费。他先以三司名义向朝中内库借银10万两,又命各州献钱贡物,于十月以前集中到泰山下。封禅队伍数千人,浩浩荡荡。封禅结束,又到曲阜祭祀。这次封禅活动,耗费钱财800余万贯。丁谓曾修编《封禅记》。 宋真宗要在宫城营建玉清昭应宫,左右近臣上疏劝谏。真宗召问,丁谓回答道:“陛下有天下之富,建一宫奉上帝,而且用来祈皇嗣。群臣有沮陛下者,愿以此论之。”从此便无人再敢劝谏。大中祥符二年(1009),宋真宗命丁谓为修玉清昭应宫使,又加天书挟侍使、总领建造会灵观、玉皇像迎奉使、修景灵宫使、天书仪卫副使,还曾奉旨摹写天书刻玉笈。丁谓做这些事可谓是。玉清昭应宫计3600余楹,原估计二十五年建成。丁谓征集大批工匠,严令日夜不停,只用了七年时间便建成,深得皇帝赞赏。赐宴赋诗以宠其行。 丁谓不顾国家与百姓的利益,一味迎合皇帝,并给皇帝出坏主意,自然会遭到正直之士的反对,名臣对他谄主媚君尤为痛恶。于是, 丁谓罗织罪名极力排挤,寇准被罢相贬官。满朝文武敢怒不敢言。乾兴元年(1022)二月,宋真宗死,即位时。年仅13岁,听政,丁谓利用职位之便修改“诏书”,把真宗死因归罪于寇准,并以此为借口,将朝中凡是与寇准相善的大臣全部清除。丁谓勾结宦官雷允恭,规定将重要奏章先送丁谓阅过后再送内廷,以达到把持朝政的目的。雷允恭为修宋真宗皇陵的都监,与判司天监邢中和擅自移改陵穴,这本是要杀头的事,“众议日喧”,而丁谓庇护雷允恭,不作处理。但最后终于被人揭发出来,触怒了太后,雷允恭被诛,丁谓被罢相,贬为崖州(今海南省)司户参军,四个儿子全被降黜。抄没家产时,从他家中搜得“四方赂遗,不可胜纪”。 丁谓贬官至死共计十五年,在崖州三年多,在雷州五年多,在道州近四年,在光州大约三年,其“流落贬窜十五年,须鬓无斑白者,人服其量。”明道年间(1032——1033),授以秘书监致仕,准许定居光州(今河南省潢川)。景祐四年(1037)闰四月卒于光州,归葬苏州城西华山习嘉原。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

标签: