亡国之君多才多艺,李煜和有什么不一样?感兴趣的小伙伴快来看看吧。

在古代有很多不同的朝代,一个朝代的衰败,就会有一个新的朝代兴起,每个朝代都会有一个末代皇帝,他们成为了亡国之君,后人对他们的评价一般都是愤恨和遗憾。

他们亡国的原因也有很多,有的是因为自己的无用与残暴,有的是因为奸人的迷惑与指使,有的也是因为前人的败坏,等他接手时已经无力回天。

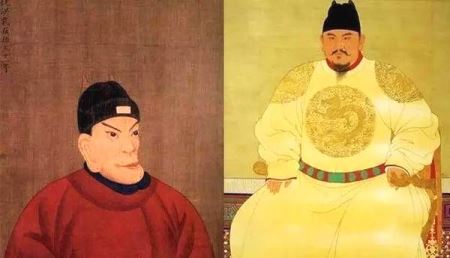

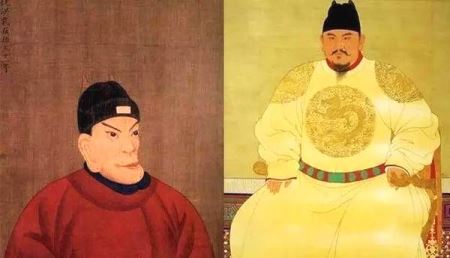

后主李煜是的最后一个皇帝,宋徽宗是的末代皇帝,生活在两个朝代的皇帝本来不会有关系,但他们都是末代皇帝的身份让人们经常将他们放在一起作比较。

李煜和宋徽宗确实有很多的相同之处,最重要的是他们都是亡国之君,除此之外,也有很多其他的原因。

首先,原本他们都不可能继位当皇帝的,最后却因为各种凑巧的原因坐上了皇帝的位置。

宋徽宗是因为当时的和宰相在商量立谁为皇帝时,两人产生了激烈的争论。

结果太后一气之下,真的立了宋徽宗为帝。

而南唐后主是因为自身的运气好,他前面几个哥哥不是病死了,就是自己作死了,最后他成了大皇子,当上了皇帝。

其次,两个人在文学方面上都有着很高的成就。

赵佶创造了瘦金体,对书法方面影响极大,他的花鸟画也是精工到极点。

而李煜很会写词,佳作层出,被称为“词中之帝”。

最后,李煜和赵佶都是治国无方,缺乏治国才能,都把先祖传下来的江山治理了个。

但这两个人同样是亡国之君、醉心艺术,大家对于李煜和宋徽宗评价却完全不同。

李煜更多的是让人感觉很可怜,后来人都说李后主亡国最为可怜。

他本身没有做过什么大错事,只是生错了时代。

而宋徽宗赵佶亡国,就是可恨,他把祖宗留下的一座大好江山,朗朗乾坤糟蹋成这样,可谓是非常可恨。

、 同样是亡国之君,为什么后人的评价差别会那么大呢?主要原因是因为李煜是南唐后主,他接手时当时的国力早已大不如前。

所以就算他再努力也难免灭国之祸,因为对手已经太强大了。

尽管这样,李煜最后也算尽力委曲求全,虽然没有什么效果,但还是为保有南唐尽了些力。

而宋徽宗和他的情况不一样,大金虽然厉害,但当时的大宋依然繁荣。

而他竟然能落到都城不保,自己被擒的局面,这跟他的懦弱无能、迂腐愚蠢都有着直接关系。

所以宋徽宗犯下的罪过可谓是万死莫赎。

在面临灭国之难时,李煜和赵佶的不同做法与选择其实将两人区别开来了。

李煜是大势已去但并未放弃,因此后人只是心疼他,对他的评价态度也自然宽容一些。

而赵佶是无用迂腐,将大好的江山毁于一旦,因此他是自取灭亡,令人生恨。

这也就是世人对两人态度不同的根本原因。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

最后令隋炀帝亡国丧命的小小缺点:讲面子讲上了瘾

隋炀帝杨广上马可挥刀杀敌;下马可赋诗作文,绝对是一位具有雄才大略的人。但是,隋炀帝爱面子。这个小小的缺点不仅拖垮了大隋王朝,而且还要了自己的小命儿。 公元610年,也就是隋炀帝西巡后的第二年,西域27个小国的国君相约到东都洛阳朝拜隋炀帝。隋炀帝西巡时,曾经吹嘘大隋帝国的富饶。可是,真正的大隋王朝并没有自己说的那么好。隋炀帝爱面子,他决定在西域各国面前炫耀一下。于是文艺演出、招待、服饰极尽奢华。据说,当时东都和西都的丝绸一夜间全部被政府买空了。 西域诸国国君和随从无论走到哪里,看到的都是身穿丝绸衣服的人,听到的都是美妙的音乐,吃到的全是免费的美食美酒。西域人感叹道:大隋王朝真的是很富有呀…… 讲面子讲上了瘾。隋炀帝接着又进行了南巡、北巡,耗资一次比一次大,排场一次比一次大,可老百姓的负担却一天比一天加重。最终,不堪忍受繁重赋税,纷纷起来反抗。结果,隋炀帝也被自己的部下杀死了。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

崇祯皇帝帝王励精图治,为什么最后也逃不过亡国之君的下场?

今天小编为大家带来了一篇关于励精图治的皇帝,为什么还是成了亡国之君的文章,欢迎阅读哦~ 是一个悲情的朝代,而这份悲情大多来自于崇祯皇帝。作为大明王朝最后一位皇帝,他励精图治,呕心沥血,希望力挽狂澜,复兴明朝。可是明朝最终还是在崇祯皇帝手中灭亡,朱由检登上煤山,自缢殉国。崇祯皇帝用他的生命,践行了“君王死社稷,天子守国门”的诺言,而他临死前的回眸,亦成为历史上的悲剧。那么,缔造出这个悲剧的责任,到底在谁身上呢? 明朝诸位昏庸的皇帝,应该要为明朝的灭亡负责。荒诞不经的;崇尚、玩弄权术的;沉迷于木匠事业,导致权倾朝野的天皇帝,其实都是明朝灭亡的罪魁祸首。如果抛开等人的皇帝身份不谈,他们特立独行,性格鲜明,天赋异禀,但当他们处在皇帝的位置上以后,他们的对明朝的影响是深远的。党争伐异、宦官专政、军队羸弱,这些问题早在明朝中后期就已经出现,而它们在崇祯皇帝接手以后一股脑的出现。再加上全国天灾不断,外敌入侵,崇祯皇帝要拯救的,本就是一座将倾的大厦。 可是,崇祯并没有这样的能力与经验。事实上,崇祯皇帝朱由检小时候并没有被作为一位储君而培养,他甚至连正经的皇室教育都没有享受到。讨厌朱由检的父亲,连带着对年幼的朱由检也十分厌恶,再加上朱由检的母亲身份低微,明光宗对他也十分轻视。五岁那年,朱由检的母亲因罪被其父杖杀,不久以后,朱由检的父亲也突然驾崩。就这样,朱由检过着寄人篱下的生活,幸而天启皇帝怜悯他,才封他为信王。 就连天启皇帝在幼年时都没有人在意他的教育,更何况的朱由检。尽管朱由检个人,但他在继位之前基本上没有参与过政治活动,朝堂对于他来说是一个极其陌生的地方。将挽救明朝的希望压在这样一位少年身上,显然是不现实的。 朱由检在继位以后,志向远大,他励精图治,呕心沥血,史书称他“,夜分不寐,往往焦劳成疾,宫中从无宴乐之事”,《》亦载道:“然在位十有七年,不迩声色,忧劝惕励,殚心治理。”这样勤政的皇帝绝不是无能的,然而这并不能说明崇祯就是一位贤明的皇帝。纵观崇祯皇帝朱由检的一生,可以发现他有许多巨大的过错。 朱由检一生最被人称道的事情就是铲除魏忠贤,然而这也是他最大的错误。崇祯的错不在于他向魏忠贤动手,而在于他选的时机不对,铲除魏忠贤以后的举措更不对。崇祯上位以后,立刻铲除魏忠贤的羽翼,随后将魏忠贤逼死,打压,重用被阉党罢黜的官员,启用。这一系列举措很像是中兴之象,然而在深层次,崇祯的所作所为却使得明朝的官场更加病入膏肓。 文官集团一直是明朝官场上最庞大的势力,历代皇帝违背祖训重用宦官正是想制衡诸如”东林党“这样的文官集团。崇祯皇帝铲除魏忠贤以后,重用东林党,而这使得东林党把持朝政,党争加剧。崇祯不愿意沦为傀儡,于是他在打压阉党以后,却又重用自己的心腹,给予他们巨大的权力,甚至让他们监督军队,比如负责北京城防的九门提督,竟由大太监担任。阉党与东林党不断交锋,前者搞得朝堂上乌烟瘴气,后者则只会高谈阔论,而无治国安邦之策。可以说,在崇祯铲除魏忠贤以后,他反而更加孤立无援了,本该为他鞠躬尽瘁的大臣,却各怀鬼胎,暗流涌动,而这,正是所谓的亡国气象。费尽心机诛杀魏忠贤的崇祯皇帝,却又重新重用阉党,这是明朝政治局势的缘故,亦体现了朱由检刚愎自用,性格多疑的问题。 崇祯皇帝与他的先祖十分类似,少年时期艰苦的生活养成了他猜忌、多疑的性格,他对大臣十分严苛,动辄便会斩杀大臣,且多为斩首和凌迟,血腥与残酷程度比之魏忠贤有过之而无不及。崇祯皇帝在位十七年间更换了十多位尚书和五十多位内阁,基本上没有善终之人。频繁的更换大臣导致朝堂上动荡不安,而恐怖的政治高压也使得许多有识之士不敢为崇祯效命。朝堂上仅剩的国之栋梁,也被崇祯杀了大半,就连袁崇焕这样的悍将也被崇祯凌迟处死,明朝焉能不亡? 而且,崇祯的确时运不振,他在位期间,可谓“屋漏偏逢连夜雨”。天启皇帝的不作为本就使得明朝政治腐败黑暗,社会动荡不已,而在崇祯继位以后,明朝的天灾基本上未曾断过。自崇祯元年(1628年)起,北方大旱,百姓颗粒无收,《汉南续郡志》载:“崇祯元年,全陕天赤如血。五年大饥,六年大水,七年秋蝗、大饥,八年九月西乡旱,略阳水涝,民舍全没。九年旱蝗,十年秋禾全无,十一年夏飞蝗蔽天……十三年大旱……十四年旱”。 崇祯十六年以后,明朝北方出现严重的瘟疫,死亡者不计其数。旱灾、蝗灾、瘟疫,不断的天灾,加上明朝的苛捐杂税,使得明朝,民不聊生,,民怨沸腾。而在天灾不断的过程当中,陕北驿站被裁撤,失业,被迫造反,但建立以后,全国各地的灾难却全部消失,这些历史的巧合,很容易让人想到两个字:天意。明朝灭亡可能不是天意,但在那个的时代,天灾人祸很容易成为起义的理由,而这也是李自成屡败屡战,但依旧能够一呼百应的原因。毕竟,百姓们不在意崇祯皇帝是否勤政,当饥荒发生在他们身边,官府却依旧横征暴敛时,百姓们只能,推翻明朝。 崇祯是一位勤政的皇帝,但他却谈不上一位贤明的皇帝,他既无治国之策,也无用人之道,他有的,只是一腔热血,而这早已经注定了崇祯悲剧式的结局。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

标签: