蜀汉北伐有两次大胜利 史书上是怎么记载的

大家好,这里是趣历史小编,今天给大家说说蜀汉北伐有两次大胜利,正史史书记载完全不同,秘密至今无人能解的故事,欢迎关注哦。

北伐对魏国其实取得了两次大胜利,这两次大胜利是蜀汉最有希望成功的两次北伐。

洮西之战(姜维VS王经)

十八年,复与车骑将军夏侯霸等俱出狄道,大破魏雍州刺史王经於洮西,经众死者数万人。——三国志

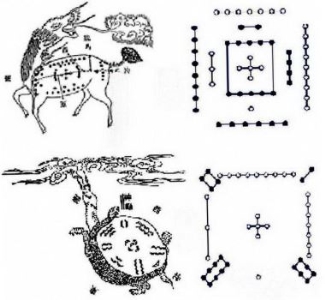

姜维在洮西以很少的损失一举歼灭数万魏军,打的魏国西线军团几乎全军覆没,王经只剩下一万残兵退守狄道。之后邓艾甚至主张不救王经放弃陇西避其锋芒,是陈泰力排众议救援王经,王经后来感叹道:“粮不至旬,向不应机,举城屠裂,覆丧一州矣。”洮西之战,姜维几乎将魏国西部地区划入蜀汉版图,洮西之战以后姜维究竟有没有夺取魏国的土地,这个三国志虽然没有明确记载,但是也可以从之后的记载寻找出蛛丝马迹。

当时姜维和胡济约定在上邽汇合,可是胡济却没有按照约定的时间到达上邽,姜维到了上邽以后,迟迟没有等到胡济的援军,孤军深入害怕危险主动撤退,邓艾抓住机会,在段谷设置埋伏,打败了姜维。三国志记载此战导致:士庶由是怨维,而陇以西亦无宁岁。于是以维为后将军,行大将军事。

注意这段历史有一点很有意思,就是三国志那句“陇以西亦无宁岁”,陇以西,指的是魏国陇山以西地区,这地区包括凉州和雍州西部,问题在于,陇以西属于魏国,既然姜维被打败,陇以西应该更加安定,又怎么会无宁岁?

一个可能的解释就是,陇以西很多土地已经划入蜀汉版图,无宁岁的是姜维控制的陇以西地区,姜维洮西之战都把陇以西守军都打没了,不可能一点土地都不要吧?

卤城之战(诸葛亮VS司马懿)

宣王不从,故寻亮。既至,又登山掘营,不肯战。贾栩、魏平数请战,因曰:“公畏蜀如虎,奈天下笑何!”宣王病之。诸将咸请战。五月辛巳,乃使张郃攻无当监何平於南围,自案中道向亮。亮使魏延、高翔、吴班赴拒,大破之,获甲首三千级,玄铠五千领,角弩三千一百张,宣王还保营。——汉晋春秋

资治通鉴和汉晋春秋记载了诸葛亮与司马懿之间发生的卤城之战,卤城之战发生诸葛亮第四次北伐时期,此时诸葛亮的对手已经变成了司马懿,老谋深算的司马懿看出了诸葛亮的致命弱点——蜀道崎岖,粮草运输艰难,于是采用了固守不战的策略,他想拖到诸葛亮粮草用尽主动退兵。但是诸葛亮这次北伐采用了木牛运输粮草,又在上邽击败了郭淮,夺取了陇西小麦。诸葛亮就这样靠着木牛运输粮草和夺取的陇西小麦,在卤城和司马懿对峙了很久。诸葛亮派人日夜挑衅,司马懿能够忍,可是手下忍不住,贾诩、魏平嘲笑司马懿“畏蜀如虎”,为了稳定军心,司马懿被迫应战,当时诸葛亮占据卤城附近的南北二山,以为掎角之势。司马懿进攻诸葛亮驻守的北山,张郃进攻王平驻守的南山,王平坚守阵地,张郃无法攻破南山,同时,司马懿顺利夺取了北上。但是随后诸葛亮派遣魏延、高翔、吴班进行了反击,最终反败为胜,把司马懿打的丢盔卸甲,史称卤城大捷。

此战北伐军获得“甲首三千级,玄铠五千领,角弩三千一百张”,注意“甲首”,最少是伍长级别,也就是说魏军损失的小头目就有三千人;至于“玄铠”,指的是铁甲,在三国时期并不是所有士兵都配备铁甲的,古代铁甲是很昂贵的,只有少数高级士兵配备铁甲;“角弩”,意为用角修饰的强弩,历史上有这样一句记载“魏、晋设角弩而不用。”也就是说,角弩更多的是象征意义,而能够用上角弩的部队,只能是司马懿的核心部队,连“角弩”都夺取了,可见卤城之战北伐军已经打到司马懿本部了。

经过这样一分析,卤城之战的确是蜀汉的一大胜利,此战魏国至少损失一万一千一百精锐部队。据笔者考证,晋书同样记载了卤城之战,但是战斗结果却截然不同。

在晋书记载中,司马懿大获全胜,诸葛亮被打的丢盔卸甲,这与资治通鉴和汉晋春秋记载截然不同。但是晋书记载实在是有很大的问题,因为木门道在卤城东北。而三国志记载,魏将张郃追击因为粮尽退兵的诸葛亮到木门道之时,中埋伏身死。如果诸葛亮在卤城已经被司马懿打败,诸葛亮应该向卤城西南撤退,那么他是如何推进到卤城东北的木门道设置埋伏的?所以晋书的记载与三国志相互矛盾了。当然这只是个人分析,欢迎质疑。

参考文献:

《三国志》