明初富商究竟有多少钱?在“沈财神”面前都不值一提!下面小编就为大家带来详细解答。

沈万三是初年富商,而且是属于巨富的那种。

沈万三早年通过开展外海贸易积攒了大量财富,此后他的田产更是遍布全国。

沈万三太有钱,以至于很多百不知道他的钱是哪来的,所以便有了一个传说,说他家中藏有一个聚宝盆,能够自动生钱。

很多朋友也是好奇沈万三到底多有钱,折算成人民币的话又是多少呢?实际上有专家做过这方面的统计,说沈万三富可敌国也是一点不为过。

中国古代,曾出现过很多名商巨富,如陶朱公、吕不韦等等,但是要说下场最惨的,那就肯定是明朝富豪沈万三了。

从风光无限的江南首富,最后惨遭抄没家产,发配云南,不得不让人唏嘘感叹。

有人说穷苦出身的“仇富”,其实并不对,沈万三只是首富,还有二富,三富,如果朱元璋仇富,何不尽数查办,为何单单要难为一个沈万三呢? 沈万三原名沈富,字仲荣,出生在元大德年间,在蒙元统治下,当时的百姓分为哥、畸、郎、官、秀五等,哥是最下等,秀为最上等,每等之中又各有一二三等,每家颁布发给“户由”(相当于今日的户口本)一纸,巨富者谓之万户,沈万三秀,乃秀之第三等也。

说白了,这和近代人称呼的“沈三爷”差不多。

如果放现在,人们就会直接称呼沈万三为“沈老板”了。

沈万三祖籍是湖州南浔,后来随其父沈祐始迁徙到苏州长洲东蔡村,即现在的昆山周庄东垞。

沈万三并不是什么穷苦出身,他家的家境比较殷实,算是个小地主家庭。

按照常理,作为地主家的公子哥,要么是纨绔子弟,要不就是温室中的幼苗。

可沈万三偏偏是一个异类,对不感兴趣,对做生意很感兴趣。

经常拿着小东西去私塾卖给同学们,享受那种通过买卖而使自己手里的钱多起来的感觉。

沈家主要产业在于务农,由于经营得法,占地日广,家资日益丰厚。

江南地区历来是全国的“粮仓”,沈万三拥有田产数千顷,自然有大量的稻米作为商品出售。

而当时北方所需的食粮,主要靠南方供给,沈万三也变成“售粮大户”。

后来沈万三娶了江南富商陆道源之女为妻,从陆家的商业致富中沈万三得到了更大的示:做生意,比务农和放贷都赚钱。

据《吴江县志》记载,“沈万三富甲天下,由通番而得”。

时海运发达,外贸畅通,来中国贸易的外国人不少。

富起来的沈万三转而“通番”,将当地产的纺织品、瓷器等输往亚非各国,而回船进口大量的、香料和药材,从中赚取巨额差价。

他常奔走于徽州、太平、池州、常州、镇江、南京等地的富豪间,贩运各种货物,积累了大量的财富。

沈万三还在军阀的引荐下贩卖海盐,凭借张士诚的势力,他将江南私盐生意全部独揽,然后通过运河将私盐和丝绸北上贩卖,从北方购买当地特产回江南销售,他利用金钱攀附上层人士,然后利用他们的势力发展生意,建立起了庞大的商业帝国,沈万三可谓无所不能。

可见,沈万三的财富起于“农”,而繁于“商”,是一个地道的大地主兼商人。

沈万三究竟有多少财富?明朝历史也没有明确记载,但是有几个事例可以佐证参考。

据《》记载,说沈万三奖励他的私塾教师:“请家庭教师王行,每文成,酬白金以镒计。

”白金即白银,一“镒”即20两,而在当时1两银子足够寻常百姓过一个月,20两银子对沈万三来说,只能算是“小费”。

明朝建立后,朱元璋建都南京,由于各地久经战火,急需恢复元气,明朝刚刚建国,朱元璋囊中羞涩,于是下令召见了沈万三,从他手里获取了大量金钱物资。

(“令岁献白金千锭,黄金百斤。

甲马钱谷,多取资其家。

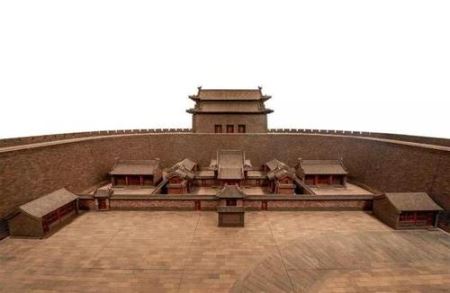

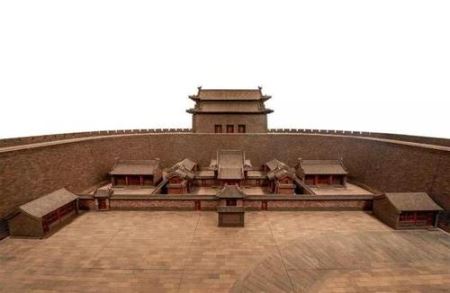

”——《辞源》)朱元璋修筑南京外城时,正值府库匮乏,沈万三表示愿助筑应天京城三分之一(从洪武门到水西门)。

工程同时开工后,结果沈万三先完工,时人都言称南京城是通过沈万三的家财来建造而成的,许多人都感谢沈万三,而不是感谢皇帝,这让朱元璋很不高兴,有了扳倒沈万三的心思。

真正导火索是沈万三自恃财力,提出要帮朱元璋,朱元璋由妒而恨:“匹夫犒天子之军,乱民也,宜诛之”。

(“又请犒军。

太祖怒欲杀之,旋改为流放云南。

死于戍所。

”——《辞海》) “犒赏三军”只是导火索,而真正的原因还是当年朱元璋攻打苏州城时,沈万三一直资助张士诚抗击朱元璋,持续了整整8个月,后来沈万三看到苏州城即将不保,转而支持朱元璋攻城,最后张士诚被朱元璋消灭。

这点仇恨就一直在朱元璋心里生根发芽,以至于最后新仇加旧恨。

沈万三精明了一辈子,但是他最终却因为走错了一步棋,满盘皆输。

关于沈万三到底有多少财富,央视《走遍中国》栏目在2010年做过一期专栏,据节目里的专家介绍,其资产总额可达20亿白银!要知道后来的“著名贪官”和珅和中堂,贪了一辈子,攒下11亿白银的家产就已是举世皆惊,跟沈万三一比,简直小巫见大巫。

要知道明朝一年财收约是2000万两白银,沈万三的资产顶的上明朝100年的财政收入! 一两银子的购买力,在清末约能折合人民币150到250元左右,而在明朝中期价值要高得多,约在600到800元左右。

沈万三生活在元末明初的乱世,银子的购买力更高,一两银子应该在1000元左右。

也就是说,其资产20亿白银,约能折合20000亿人民币!从明朝到现在,什么和珅、什么贝索斯、杰克马,在“沈财神”面前统统不值一提! 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

明初两大才子结局为什么都凄惨?一个被诛十族,一个被冻死

今天小编为大家带来了一篇关于的文章,欢迎阅读哦~ 统治中原期间,有很深的种族歧视观念,作为生活在马背上的民族,当时的他们对文化也不是很推崇,不管是黄老学说还是儒家文化,他们基本都是秉着无所谓的态度,甚至还有诸多压制。到了,虽然政治生态,动辄就是上万人被杀,但是整体来看,老朱家对读书人是比较重视的,尤其是制度的恢复,让天下读书人倍受鼓舞,一大批读书人普通般冒了出来,这其中最具有代表性的当属和解缙两人,前者被称为天下读书人的种子,后者则成为明朝首任首辅,并主持编纂了《》这部堪称史上规模最大、内容最全的书籍。 对于每个时代而言,能够有一个让天下信服的楷模是非常幸运地,明初一下子就出现了两个,让人不得不相信天要明朝兴。可以的是,明朝的统治者并没有把我这样的机会,朱棣在猜疑、嗜杀方面与一脉相承,先以诛十族的酷刑杀掉了方孝孺,而后又暗示将已经在狱中待了五年的解缙除掉,而除掉的方式竟然是灌醉之后活活冻死。 首先,说一说方孝孺。 方孝孺也算是出自,父亲在朱元璋手下也做了一段时间不大不小的官员,可惜被朱元璋在中冤杀,所以严格来说,他与朱元璋有着杀父之仇,但两人都是默认的回避此事,方孝孺还想在朱元璋手下讨个,朱元璋则很爱惜方孝孺的才能,只是在见面以后,朱元璋感到方孝孺过于年轻,才先发配他到京城之外的地方敦敦苗。 不过,方孝孺尚未等到被召回,朱元璋就已经一命呜呼上了天堂。继位以后,立刻将方孝孺召回到身边,凡事都向他请教一二,而且朱允炆的仁厚与方孝孺的仁政治国思想,两人大有携手建立儒家大国的趋势。在这期间,方孝孺在朝廷的地位无人能及,朝廷颁布的政策都有他的影子,在朱允炆的无条件支持下,此时的方孝孺风光无限,他距离实现自己的政治抱负真的只有一步之遥。 但有时候上天就是残酷的,在方孝孺意气风发准备大干一番事业的时候,朱棣树起了“遵祖训,”的大旗,发动“”,经过四年的战争,朱允炆失败失踪,方孝孺坚守文人风骨,拒绝帮助朱棣书写登基诏书,并身穿孝服,怒骂朱棣为反贼。朱棣一气之下,杀方孝孺十族,根据统计共有837人收到牵连而死。 其次,再来说一说解缙。 与方孝孺相比,解缙的出身更高,他的父亲、母亲、祖父都是读书人,父亲、祖父还都在科举之中有所斩获,而且解缙也是有名的神通,有着的本领,据史料记载,他十岁出头就已经能够吟诗作对、熟背并通晓其中的原理。 解缙19岁进入成为有着“储相”之称的,并得到朱元璋的青睐,可谓是少年得志。在朱元璋的鼓励下,他写下了著名的《》《太平十策》,结果玩过了火,惹怒了朱元璋,直接调任他当了监察御史。按理说,这也是不错的岗位,拥有考察百官之权,结果他还是不老实,又替别人写奏折,竟然在案闹得沸沸扬扬之时替喊冤,朱元璋毫不客气地把他打发回了老家,而且十年之内不允许回来。 到了朱棣时期,他是为数不多的向朱棣低头称臣的文人,受到朱棣的高度重视,他曾经表示“我天下不可一日无我,我不可一日无解缙”。朱棣为了提高决策效率,创立了内阁,解缙是首批入选内阁的成员之一,而且是实质上的首辅。他在朱棣执政期间的修订《太祖实录》《列女传》深得朱棣喜欢,而后又主持编纂旷世之作《永乐大典》,这些工作对当时的文人影响巨大。 然而,解缙无论怎么折腾,始终是个文人,离开这个领域他真的就不太擅长了,《永乐大典》尚未完工,他就乱入太子储君之争惹毛了朱棣,直接将其逮捕入狱,五年后,朱棣暗示锦衣卫将其杀掉,杀掉的方式就是灌醉以后埋在雪里面活活冻死。 最后,再来说说为什么朱棣容不下这两位才子。 朱棣是朱元璋的儿子,在战火中出生、成长,后世普遍认为他是与朱元璋最像的一个人,而且他是通过造反夺取王位的,所以他容不下这两位才子的原因可以归纳为以下几个方面: 第一,朱棣权力欲望极重且生性多疑,会果断除掉一切隐患。正如刚刚所说,他与朱元璋性格相似,为了自己的统治地位,没有什么是不能牺牲的。方孝孺拒绝为其写登基诏书,还披麻戴孝在朝堂之上辱骂他,以他的性格是不可能容忍的,而且方孝孺一再试图激怒朱棣,朱棣苦战四年,自然不能接受。而解缙也直接试乱入太子储君之争,这在哪个朝代都是拿命在赌博,显然解缙的运气并不好。 第二,朱棣执政理念与两人不合,他们的遭遇有一定的必然性。朱棣从小就待在等名将身边,被封为以后,也是面对情况最复杂的北方边境,因此内心深处更倾向于用武力解决问题。而方孝孺是最正统的儒学坚守者,一直主张仁政治国,解缙虽然没有方孝孺那么偏执,但也是极力推崇儒家的仁德思想,这与朱棣的执政策略并不相同,所以在对安南的问题上,他才与朱棣产生分歧,事实上这件事也是他与朱棣关系破解的开始。 第三,两人书生意气都比较重,政治抱负比较理想化,并不适合涉足官场太深。两人都是、之人,在文坛上都是举足轻重的人物,但官场不是文坛,他们的这些学术在官场上能用的不多,有时候反而成为他们的绊脚石。比如说方孝孺,如果朱允炆在与其商量对策时,能够劝说朱允炆暂时放弃南京城,然后集结兵马再图反攻,而不是坚持与南京共存亡,朱棣很难取得最终的胜利,也就不会有后来的事了。再比如,解缙如果安心的休书,时不时的接受朱棣的咨询,他有很大可能会善终,但是他却选择了主动入局,最终害了自己性命。而促使两人做出这些不太理智的行为,就是儒家倡导文人气节与达则兼济天下的思想,当然思想肯定是值得提倡的,只是两人少了一份圆滑,注定无法在官场上善终。 两大才子皆命丧于一人之手,这也让朱棣承受了很多骂名,但有时候历史就是这样,充满了残忍与巧合,没有谁能在历史的浪花中真正独善其身。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

沈万三为什么被明太祖朱元璋整 竟敢在帝王面前炫富

距时代已两百多年,沈万三仍是名满天下,妇孺皆知,可见,沈万三确乎是一个具有轰动效应的人物。为什么大家叫他这样一个古怪的名字呢?据董谷《碧里杂存》等资料解释,初年称巨富为“万户”,加“万”,是当时对富人表示敬意的一种习惯称法。又,当时人分五等,曰:“奇、畸、郎、官、秀。”奇最低,秀最高。称“秀”的人家产须在万贯以上,排行第三,家有亿万资产,故称以沈万三秀或沈万三。 可见,他的名字是尊称、排行与户等的合称。传说中的江南首富沈万三,富得让都垂涎,以至于招来杀身之祸,。他到底富到什么程度,历史上留下了许多有趣的传说。网络配图 据《留青日札》记载,当朱元璋打下江浙后,沈万三与其弟万四(沈贵)在两浙豪富中首先输粮万担,献白金五千两,以佐用度,“太祖军食,多取资焉”。但是贪得无厌的朱元璋却要“务罄其所有金”,想方设法来消耗他的家财。 据董谷《碧里杂存·沈万三秀》记,有一次,朱元璋在月朔(即初一)日召见他,给他一文钱要他生利,从初二开始,一文取两文,初三日取四文,初四日取八文,每天翻一倍,亦即按等比级数增长,以一月为期。沈万三不知就里,欣然接受。哪知回家一算,一月之后,该付给朱元璋利息为五亿三千六百八十七万九百十二文。按,洪武钱每一百六十文重一斤,则共计三千三百五十五万四千四百三十二斤。沈氏虽富,但哪里经得起这样的盘剥? 除了巧取,还有豪夺。有一次,朱元璋召见沈万三,要他每年“献白金千铤,黄金百斤”,还命他造六百五十间廊房,养数十“披甲马军”,并对他的田产每亩征九斗十三升的重税。 沈万三大概也明白的道理,所以想主动报效以保平安。明洪武六年(1373)前后,当他得知京城(今南京)要筑城墙时,就主动承担了修筑洪武门至水西门城墙的任务。当时的南京城墙全长三万七千一百四十米,合七十四华里多,朱元璋的筑城计划,仅造砖一项,便涉及一部(工部)、三卫(驻军,相当于军区)、五省、二十八府、一百一十八县,另有三个镇。而沈万三一人负责的城墙,占整个工程量的三分之一,他以一家之力,是怎样如期完成的?没有人知道。网络配图 今南京水西门外,有座赛虹桥,相传为沈万三儿媳所建。明人记载,沈万三建造数桥之后,很是得意,便在家中炫耀。谁知儿媳很不以为然,便用私房钱悄悄建了一座桥。该桥“工巧宏丽”,比公公所造之桥有过之而无不及,人们把它叫做“赛公桥”——儿媳尚且如此,可见沈家确实实力不凡。 沈万三处于事业巅峰时,他的弟弟沈贵(万四)已看到危机,曾写诗劝他说:“锦衣玉食非为福,檀板金樽亦可休。何事百年长久计,瓦罐载酒木绵花。”要他低调做人,从事耕织,但沈万三没有听从他弟弟的话,终于招来了灭顶之灾。 沈万三何以富甲天下?民间有许多有趣的传说。著名文人褚人获《坚瓠集·聚宝盆》载:沈万山年轻的时候,家里贫穷,有一天,梦见一百多个身穿青衣的人求他救命。第二天早上,他见一渔翁捉了一百多只青蛙,准备剥剐了拿到市场上去卖。万三联想到昨夜的梦,动了恻隐之心,就拿钱买下,放生于池中。当天晚上,青蛙们呱呱地叫了个通宵,吵得他睡不着觉。 早晨起床后准备去驱赶,只见它们都环绕着一只瓦盆蹲着,他很觉得奇怪,于是便把那只瓦盆抱回了家。有一天,万山的妻子在盆中洗手,把一支银钗掉在盆中,不料银钗一变二、二变四,不一会儿已是满满一盆,数也数不清。随后拿金银来试也是一样。从此之后,沈万山开始富甲天下。网络配图 张岱《明纪史阙》也有相同的记载,不同的是,在朱元璋欲诛而赦之后,沈万山才交出聚宝盆,然后埋于城下的。 此外,还有乌鸦石、马蹄金等很多神话似的传说,。孔迩《云蕉馆纪谈》记:“沈万山,苏州吴县人也。家贫无产,以渔为生。一日饭毕,就水洗碗,碗忽坠水中。因撩之,不知碗之所在,但觉左右前后,累累如石弹,乃尽取之。识者曰:此乌鸦石也,一枚可得钱数万。因以富。或曰:夏日仰卧渔船上,见北斗翻身,遂以布襕盛之,得一勺。及天明,有一老者引七人挑罗担七条而至,谓曰:汝为我守之。言讫忽不见。视,皆马蹄金也,以此致富。” 这些传说都很有趣,既反映了民间的财富幻想,也显示了人们对沈万山暴富的迷惑不解,因此当然不是沈万山富有的根源。 何以富甲天下? 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

标签: