你们知道学识超凡的为何会被吊打?读万卷书,不如行万里路 ,接下来小编为您讲解 第一次北伐,做出了一个让他后悔一辈子的决定——“使马谡督诸军在前”(《志·诸葛亮传》)——用马谡为先锋大将!这个决定很奇怪。

因为早先在汉中的时候,诸葛亮是让担任“前部督”的,马谡的工作则是参军,这个安排才是合理的。

此番临敌对阵,突然用马谡换下魏延,理由是什么呢?史书的说法是:“亮违众拔谡,统大众在前”(《三国志·传》)也就是说,没什么正当理由,就是诸葛亮很任性且违背众人意志,一定要用马谡。

为什么呢?因为第一次北伐初期的胜利,让诸葛亮头脑也有些膨胀,而且诸葛亮认为之后打仗是儒将的天下,自己也要有接班人,此番兵力又多于魏军,让马谡这个有着丰富理论经验的人,如果在实践中得到检验岂不是能成为蜀国的,即使有问题也没关系,要知道马谡只是率领主力在前,诸葛亮自己就在不远处压阵呢! 可惜第一次北伐的时候诸葛亮自己的用兵经验也几乎没有,开始阶段的顺利让他觉得实际作战和运筹帷幄差别不大:你看,一个“依依东望”就把几万精锐调入了新城大山里;子龙一队疑兵就拖住了的主力;剩下来张郃的偏师,那是在巴西的手下败将,马谡统领蜀军主力以多打少,可以一举获胜。

于是,他把主力5万多人也交给了马谡,让他前往街亭,扼守通往陇右的大道,抵御张郃的进攻。

反正也不用打败张郃,只要占据街亭,守住就行,那换谁去守不是守,这么好的机会就交给马谡吧。

双方在街亭遭遇了。

街亭县在西汉时属于凉州天水郡名为“街泉”,到时属于凉州汉阳郡改名为“街泉亭”,曹魏时属新设的雍州广魏郡改名为“街亭”。

这个地方时六盘山的山口,东西走向的大道从山中穿过,是从关中通往陇右的必经之路。

马谡到达街亭的时间比张郃要早,在视察了地形后,他决定“依阻南山,不下据城”(《三国志·张郃传》),也就是说他没有在街亭的要隘和道路修建防御工事,反而把部队摆到了南山上。

当时马谡的手下王平就觉得不行,劝马谡不能“舍水上山”(《三国志·王平传》),自取死地,马谡不听。

但他的理由绝对不是《》里面的几句兵书,而是他从书中认识的街亭。

什么意思?还记得街亭西汉的时候叫什么嘛?街泉,那么就意味着这旁边的山上必然有泉水,有泉水我还愁什么没有水源?但是马谡请等等,这前提还是你能找得到这山泉才行,你对这里并不熟悉,怎么找?况且一眼小小的山泉如何可以供给5万大军的饮水做饭? 真可谓自作聪明的书呆子! 马谡面对张郃选择上山布防按理说和的选择是一样的。

当年汉中之战,刘备面对张郃只敢“保高山不敢战”(《三国志·张郃传》),马谡听说对手是身经百战的张郃,当然也不敢轻易在平原列阵交战。

不过很有可能马谡上山的根本原因是因为他发现指挥部队和他在书房里想象的不一样。

因为你必须通过传令兵的简单报告对各个方面的形势作出正确判断,并及时下达命令,这对一个脑子里没有作战概念的人来说近乎于不可能。

那么可靠的办法是什么呢?耳听为虚眼见为实,所以马谡要到山上去,居高临下才可以看到部队的战斗情况,并根据他看到的情况作出判断,下达命令。

可惜马谡遇到的对手是张郃。

这位自黄巾起义以来就从军作战的名将可谓身经百战,更要命的是张郃长时间在关中雍州、凉州一带作战,对这里地理环境极为熟悉,眼见马谡上山,心里好笑,立即派人:“绝其汲道”(《三国志·张郃传》),等着马谡在山上没水喝。

这一下大出马谡,他本来认为魏军来了要么进攻自己,要么构筑防御工事,摸清情况再打。

张郃不用,这陇西一带打他来来回回都打了很多趟了,地形非常熟悉,还用探什么虚实,直接开干。

马谡一遇到这种意料之外的情况立即就慌了。

慌乱是必然的,因为人在面临生死压力的时候,智商和书籍将不能起任何作用,只有经验才能让你做出相对正确的判断。

可惜马谡智商虽然比张郃高(参看历代光荣三国志游戏),但是他没有任何战争经验,这个时候的马谡“举措烦扰”(《三国志·马谡传》)表现得像一只弱鸡。

本来蜀军多是步兵,魏军多是,蜀军利于在山地作战,而且山地作战对魏军的骑兵也是一种有利的限制,马谡的上山布阵在作战上可以理解为依照地利用兵。

但是张郃一断水源就逼得马谡必须下山决战。

马谡缺少经验,命令反复发生变化,反而打乱了自己的步兵队列,看着稀稀拉拉下山冲向魏军的蜀军,张郃笑着挥了挥令旗。

正面列阵的魏军方阵徐徐后退,一边放箭掩护后撤,一边主动让出一片平地任蜀军乱糟糟的冲过来。

马谡意识到了危险,高声喊着想要维持基本的队列秩序,可惜来不及了。

张郃再次挥动令旗,魏军擂动战鼓,早已经隐蔽好的精锐骑兵从两翼向蜀军冲杀过来,正面的步兵方阵则突然停止后撤,反而增加了布阵密度又向前方杀来。

蜀军各部相互原本没有统属关系,将军张休、李盛带头逃跑,作为总指挥的马谡也独自一人冲到军阵中大喊大叫去了,全军处于无人指挥状态,结果可想而知,蜀军大败,四散逃命。

眼见张郃杀到了眼前,只有王平还能保持冷静。

他率领所部千人一面列阵掩护其他部队撤退,一面“鸣鼓自持”(《三国志·王平传》)。

张郃一路杀来没见魏延等人的旗号,这时听到鼓声,怀疑蜀军有埋伏,加上自己的部队赶了不少路,又打了一天仗,因此放弃追击,保住街亭要道,掩护魏军后续主力部队进军凉州才是要紧事,张郃下令收兵。

诸葛亮先是接到街亭兵败的报告,发现自己一向信任的马谡竟然逃走,不知去向。

诸葛亮只得收拾败兵,整队退回汉中休整,已经夺得的三个郡在曹真、张郃的反攻下全部失去。

第一次北伐就这样的结束了。

诸葛亮会甘心吗? 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

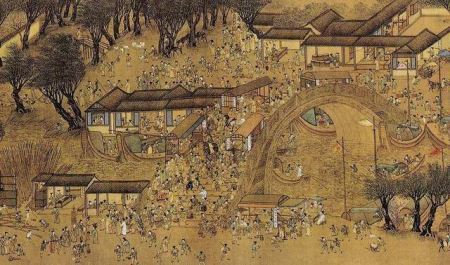

未开疆拓土的宋仁宗:为什么被后人尊为千古仁君?

宋代有个制度:“,悉付外廷议”,意思是国家的事无论大小,都要经过以宰相、御史为代表的行政、司法系统的讨论,不能独断专行。一直敬畏着这种法度。仁宗很喜欢张贵妃,张贵妃的伯父张尧佐想做宣徽使(类似于皇家总管),张贵妃给仁宗吹吹枕边风。仁宗本来就是个糯米团子,很好讲话,立即满口答应。可仁宗的决定在“廷议”(类似于内阁部长会议)时没有通过。过了段时间,张贵妃故态复萌,仁宗也再次答应。那天临上朝,张贵妃送皇帝到殿上,抚着他的背说:“官家,今日不要忘了宣徽使!”皇上说:“得!得!”果然下圣旨任命张尧佐做宣徽使,谁知坚决反对,说这个动议不是早就否决了吗?皇上您怎么可能推倒前议?“反复数百言,音吐愤激,唾溅帝面。”最后仁宗只好收回成命。回到内廷,张贵妃前来拜谢,皇帝举袖拭面,埋怨道:“你只管要宣徽使,岂不知包拯是御史中丞乎?” 宋仁宗看重自守之道,与其性格比较懦弱有关。仁宗是真宗第六子,从小长在深宫,没有经历过太多的世面,加上真宗前面的儿子大都夭折,对这个儿子看得特别重,非常溺爱,宋仁宗自小比较老实。不过,最重要的还在于宋仁宗对国家前途有一种非常强烈的责任感。在仁宗看来,个人的一些事能否办成不是特别要紧,真正要紧的是不能办错天下大事,让国家陷入危境。宋仁宗曾说:“屡有人言朕少断。非不欲处分,盖缘国家动有祖宗故事,苟或出令,未合宪度,便成过失。以此须经大臣论议而行,台谏官见有未便,但言来,不惮追改也。”陈亮《中兴论》记载了这样一件事:某次,有人劝宋仁宗独断专行,宋仁宗如此回答:“卿言固善,然措置天下事,正不欲专从朕出。若自朕出,皆是则可,有一不然,难以遽改。不若付之公议,令宰相行之,行之而天下不以为便,则台谏公言其失,改之为易”。这两段话的意思其实差不多,都是说皇帝办错事比较难改,臣下办错事相对易改,还是讲“宪度”、尊重“廷议”制度为佳。 皇帝有两种,一种是自己极有作为,让一个时代打上了个人的鲜明印记,这是雄才大略型的,比如、唐太宗、帝等等;一种是像宋仁宗这样,自己没有多少作为,却讲究自守之道,放手发动别人去作为,结果,皇帝也当得像模像样。仁宗朝,北宋的经济文化获得较大发展,史家将其称为“仁宗盛治”。仁宗驾崩时,“京师罢市巷哭,数日不绝,虽乞丐与小儿,皆焚钱哭于大内之前”。消息传到洛阳,市民自动停市哀悼,焚烧纸钱的烟雾使整个城市“天日无光”。讣告送至辽国,“燕境之人无远近皆哭”,拉着来使的手大哭说:“四十二年不识兵革矣”,还说要为宋仁宗设“衣冠冢”,足以说明宋仁宗在当时的威望之高。 宋仁宗的自守,不是无能,在某种意义上,它暗合了古人所说的“无为而治” 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

慈安与慈禧太后相比谁更尊贵?慈安为什么会突然辞世

,史称,,广西右江道三等承恩公钮祜禄·穆扬阿之女。十七年生于广西,为满洲镶黄旗人,未登基时嫁与咸丰。咸丰二年封贞嫔,随后入宫,五月晋贞贵妃,十月奉旨立为皇后,时年16岁。咸丰帝去世之后,与()两宫并尊,上徽号曰。帝即位后,与共同垂帘听政。七年,于钟粹宫去世,因为死去的突然,所以脑洞大开的人们,编造了各种各样的理由,但其真实死因成谜,葬于普祥峪定东陵,全谥”孝贞慈安裕庆和敬诚靖仪天祚圣显皇后“。 慈禧太后,史称孝钦显皇后,,安徽宁池广太道惠征之女。满洲镶蓝旗人,后抬旗入镶黄旗。咸丰元年)入宫,封兰贵人。咸丰六年,生下咸丰帝独子,即后来的同治帝之后,后宫地位一路攀升。由嫔至妃,再到懿贵妃。 咸丰帝去世,同治帝继位,母凭子贵,进太后,与慈安太后共尊两宫太后。后与恭亲王等密谋杀肃顺,垂帘听政。同治帝早夭后,择继位,仍然执掌大权,光绪帝实际上就是一个傀儡,手中并无实权,国家大权一直被慈禧牢牢的掌控在手里。后光绪发动戊戌政变,失败后被慈禧囚于东南海瀛台中。光绪三十四年,光绪卒,次日,慈禧亦卒。死后谥号为”孝钦慈禧端佑康颐昭豫莊诚寿恭钦献崇熙配天兴圣显皇后“,长度为大清皇后之最,亦超过大清开国皇后及孝德、孝贞二位正宫,同时也超过入关后满清所有的谥号。 慈禧太后是个传奇的女人,历经同治帝、光绪帝两朝一直将国家军政大权牢牢的掌握在自己手中,在历史上留下了浓墨重彩的一笔。后人对于慈禧太后的了解,远远高于慈安太后,所以一直以来人们都认为,两宫太后之中,以慈禧为尊。实际上这种说法是错误的,两宫太后中,慈安因为是咸丰帝的皇后,为其嫡妻,所以被尊为母后皇太后,而慈禧则是母凭子贵而进太后的,嫡庶有别,慈安太后的地位是高于慈禧的。 尽管慈安并不贪权,平日里奏折都是慈禧太后批阅,但在大事上,慈禧还是要得到慈安的同意。《清宫遗闻·慈安皇太后》:”当时天下称东宫优于德,而大诛赏大举措实主之。西宫优于才,而判阅奏章,及召对时谘访利弊,悉中款会,东宫见大臣呐呐如无语者。每有奏牍,必西宫为诵而讲之,或竟月不决一事。“ 光绪七年,身体一向康健的慈安太后在钟粹宫去世。因为离世的突然,在当时及现在都留下了很大的疑问。对于她的死亡,后人作了许多的猜测。其中最广为人知的,便是慈安太后是被慈禧太后设计害死的。慈禧之所以要杀死慈安的原因,也多种多样。 一、权利说。 这是最为人所认同的一个原因。慈禧太后是一个权力欲望很重的女人,而咸丰帝也了解她的本性。所以为了防止慈禧凭借皇子而有异动,所以临死前给慈安留下一个遗诏,以防其变。慈安太后的地位本就高于慈禧,现在又有了这么一个遗诏,对于慈禧来说绝对不是一件那么好受的事情。处处都要受到慈安太后限制,最重要的是那道遗诏就像一把刀子一样,时时刻刻悬在慈禧脑袋上,不知道什么时候会落下来。在这种情况下,慈禧设计处死了慈安,保证了自己权利的绝对。 二、私通说。 说的是咸丰死后,年轻的慈禧不耐寂寞,与人私通,最后还怀了那人的孩子,这事情被慈安得知了。慈安大怒,本来想处置慈禧的,却不想被慈禧抢先一步,夺了性命。 三、仇恨说。 慈禧的红人,被慈安下旨杀死,慈禧心中愤恨。后来为同治帝选后,慈安看中了淑静端慧、容德俱佳的崇绮之女阿鲁特氏,而慈禧则看中了年轻俏丽、姿性敏慧的凤秀之女。同治帝选择听取了慈安的意见,这事一直被慈禧记在心里,后来越来越多的地方受到慈安阻碍,所以慈禧就将慈安杀了。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

标签: