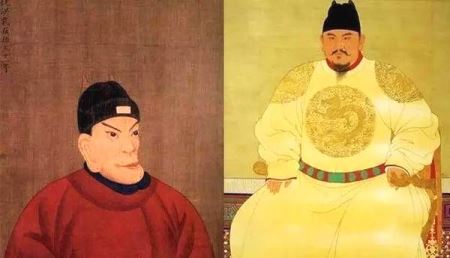

嘉庆帝王为什么这么迫不及待的对和珅下手?

1799年2月7日,皇帝在中咽了气,放开了他已经紧紧拽了近64年的权势。

1799年2月22日,死后仅仅过了半个月,他生前最宠信的和珅便被他的儿子给赐死了。

嘉庆皇帝的是不是很急迫?确实急迫。

那么,嘉庆皇帝为什么会在乾隆皇帝尸骨未寒的时候,这么急迫地对和珅下手? 嘉庆皇帝在1795年的时候接受乾隆皇帝的禅位,当上了皇帝,可是,谁也没想到乾隆却不是真心想要禅位,乾隆仍然紧紧地抓着皇权不放手。

乾隆宣布禅位给嘉庆之后,没过多久,为了告诉所有人他只让位,但不让权,又发布了一条命令:“朕在明年虽然会归政于,可是,今后所有的军国政事,你们仍然上奏于朕,唔,你们在奏疏中称朕为太上皇即可!” 如此一来,嘉庆只能老老实实地当一个没有权力的“傀儡皇帝”,事事皆由乾隆说了算。

嘉庆这个“傀儡皇帝”一当便是近4年的时间,他也几乎一直处于被架空的状态,所以手中几乎没有皇权可言,换作是谁,谁心中又能没点怨气?更何况,这近4年的“傀儡皇帝”生涯让他几乎失去了一个皇帝所应该具有的尊严和威信。

所以,他急于在乾隆死后迅速地找回自己的场子——让别人看到他作为一个皇帝的权力和威信,让别人对他产生敬畏心。

嘉庆皇帝想要迅速建立自己绝对的权威,最快也是最有效的办法便是推倒他爹乾隆皇帝所留下来的权威。

他想推倒乾隆所留下来的权威的最好方式则是选择拿乾隆生前的一个或者几个宠臣开刀,最终,他的目光盯住了乾隆生前最为宠信的一个人——和珅! 和珅当时所扮演的角色,也确实很适合用来给嘉庆皇帝立威。

和珅不仅仅是乾隆的宠臣,在无数人看来,他更是一个善于、蛊惑皇帝的佞臣,他在当道之时,极力打压和铲除异己;他还是一个中饱私囊的贪官,他的贪腐可谓是三千年来所未有,积累了无数家财。

野载和珅贪污金额高达“二十亿两有奇政府岁入七千万,而和珅以二十年之阁臣,其所蓄当一国二十年税入而强”,即便正史所记载的没有这么多,但也不会差到哪儿去,如《》所记也有“藏银、衣服数逾千万”、“夹墙藏金二万六千馀两,私库藏金六千馀两,地窖埋银三百馀万两”、“蓟州当铺、钱店赀本十馀万”。

嘉庆皇帝对和珅下手,不仅能够趁机立威,向所有人宣告乾隆时代已经成为过去,嘉庆时代已经开始,更能够趁机捞一笔数额超乎想象的横财,填补一下因为乾隆的挥霍而日渐见底的国库,? 所以,和珅注定了会成为嘉庆皇帝砧板上的鱼肉,被嘉庆皇帝吃干抹净。

不过,对于嘉庆皇帝的出手,的和珅却为什么没有没有早作谋划,从而避开这场即将落到自己头上的祸事? 实际上,和珅在很早之前便已经做好了打算,远比我们想象的要早很多。

乾隆皇帝是在乾隆六十年九月宣布立时为和硕嘉亲王的嘉庆皇帝为皇太子,但是,在这个任命还没有正式宣布的时候,和珅便已经明确知道了乾隆要传位给嘉庆。

于是,和珅为了能够在嘉庆即位以后,仍然能够嘉庆朝站稳脚跟,继续享受权势和富贵,便偷偷地溜去找嘉庆,王爷呀,皇上已经决定正式立皇太子啦,还会禅位给您呢! 和珅原以为自己将这个消息告诉嘉庆,自己便能够讨得嘉庆的欢心,嘉庆也会地收了自己,可是让他没想到的是嘉庆竟然完全没有领情,这件事反倒成为了嘉庆后来收拾和珅时所罗列的和珅犯下的第一大罪。

不过,说到底嘉庆最后给和珅定罪最重要的还是和珅的贪权和贪污,和珅贪权等于是在分嘉庆皇帝的权,贪污等于是在抢嘉庆皇帝的钱,又犯了众怒,所以嘉庆皇帝不可能容得下他。

嘉庆皇帝之所以只用了短短半个月的时间便收拾了被乾隆宠坏了的和珅,除了嘉庆一步一计之外,说到底还是因为和珅只是一个宠臣,不是一个权臣。

宠臣一旦失去了皇帝的宠信,便会瞬间失去自己几乎所有的权势。

可是,权臣却不需要皇帝的宠信,不论是皇帝宠信也好,是厌恶和提防也罢,权臣手中的权力都不会缩减半分,更有甚者能够直接威胁到皇权,篡权夺位也不是没有可能。

和珅是权臣吗?显然不是,所以嘉庆想要收拾和珅倒也不算难。

当然了,为了避免引起和珅的剧烈反弹,对朝堂造成不利的影响,嘉庆收拾和珅的时候还是用了计策。

他第一步是稳住和珅,让和珅负责主持乾隆皇帝的丧事,让和珅误以为他会看在乾隆的面子上饶过他,从而有效避免了和珅的。

他所走的第二步则是让人搜集和珅的犯罪证据,从而给和珅网织罪名,让和珅辩无可辩、逃无可逃。

第三步则是在确定搜集到的无疑之后,列举和珅的罪名,直指和珅的要害,对和珅下手,一击致命。

嘉庆虽然只是一个平庸之君,但是,他在对付和珅的过程中确实显得干脆利落。

这倒也不是因为他的计策有多高明,实际上这个计策很寻常,只是因为和珅不是权臣,手里没有能够让嘉庆的兵权,这才让嘉庆能够如此干脆利落。

嘉庆当了24年的皇帝,也只有收拾和珅一事能为人所熟知和乐道,余下之事也不过尔尔。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。