纵观历史,以后,有一个非常奇特的现象,文人做官后,梦寐以求的想得到一个谥号——文正。

而作为统治者的,是绝对不会轻易把这个谥号赐赠给臣子的。

能得到这个谥号的人,不管是本谥还是追谥,都有一个共性,那就是他们都是在文坛声名鹊起、在政坛功绩斐然、在民间深受敬仰的人。

宋代的谥举乃是承唐谥之风,经历了从文贞到文正的变化,据史书言是为避名讳故。

自此之后,“文正”之谥可以说经元、明、清前后四朝相续不断。

众人耳熟能详的获得此谥的人有宋代、、司马光等,有等,有等,有、等。

司马光言:“文正是谥之极美,无以复加。

”认为文是道德博闻,正是靖共其位,是文人道德的极至。

大而言之,经天纬地曰文,内外宾服曰正;小而言之,曰文,忠直守节曰正。

《逸周书?谥法》对于“文正”二字做了全面系统、精辟独到的解释,在此不一一阐述而尽。

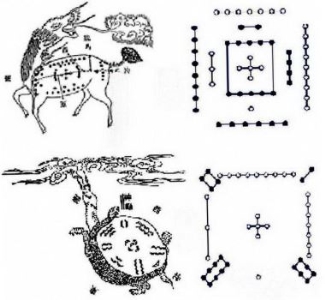

图片来源于网络 中国的汉字是字音藏义、字形藏理的,文化的“文”加正直的“正”是政治的“政”字。

我们再回头去看这些人在历史长河中为世人所留下的光辉轨迹。

范仲淹,北宋著名政治家、文学家,为政清廉,刚直不阿,官至参知政事,一句“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”成为,遗《集》传世。

耶律楚材,元代著名民族政治家,促进接受中国传统文化的第一人,官至尚书右丞,撰《湛然居士文集》留世。

方孝孺,明代著名文学家,刚直不屈,孤忠赴难,被诛十族,官至文学博士,传《逊志斋集》于世。

曾国藩,清代著名政治家、文学家,晚晴四大名臣之首,官至武英殿大学士,著《冰鉴》存世。

这些人的共性是在文学方面具有极高才能,最终在政治方面颇有建树居于高位。

“文”、“正”、“政”三者之间的关系,由此亦可窥其一斑。

文化的内涵无比丰富,粗略浏览便可看到十几种定义,仁者见仁,智者见智,学术界也是意见纷纷,莫衷一是。

“文”之一字,我们姑且说它为文字、文章、文学、文艺、文化,都是界定内的合情合理,无可厚非。

不管是文字、文章、文学、文艺它都是文化的一种形式而已。

图片来源于网络 魏文帝在《典论·文论》中有言曰:盖文章者,经国之大业,不朽之盛事。

年寿有时而尽,荣乐止乎其身,二者必至之常期,未若文章之无穷。

他认为文章有两大社会功能:一是“经国之大业”,有利于治国;二是“不朽之盛事”,有益于立身。

这是首次将文学与治国大业和自我个体生命价值的实现连结在一起,富有一种威严浩大的帝王气,使得文学的地位得到了空前的提高,为文学的繁荣奠定了坚实基础。

鲁迅先生在《魏晋风度及文章与药及酒之关系》中指出:曹丕的一个时代可以说是“文学的自觉时代”。

因为“自觉”,才走向了自觉时代的前奏,提高了文学的地位。

文学地位的提升,又增强了文学自觉意识,从而增强了治国大业的文化精神。

宋代著名理学家周敦颐在《通书?文辞》中指出:文所以载道也。

文以载道是文学社会作用的深刻表述。

一篇文章、一部文学作品如果我们将眼光仅仅停留在这篇文章上、这部作品里,那我们看不到更高远的东西,收获不了更深层次的东西。

借用佛家《楞严经》中的话来说:如人以手,指月示人。

彼人因指,当应看月。

若复观指以为月体,此人岂唯亡失月轮,亦亡其手指。

“文”与“道”的关系,正如这手指与明月的关系,我们应当顺着手指看到更高远处的“月亮”,而不是停留在“手指”上。

这充分说明了文化作为一种介质的指引作用,通过习“文”将其所载之“道”充分体悟出来,然后付诸实践,经世致用。

文化是增强社会主义经济发展的内在软实力。

上世纪朱光烈先生在《知识就是力量吗?》一文中提出了一个被认为是时代性的命题,即“文化就是力量”。

中共十八大报告中所提出的未来发展和繁荣文化的总纲领是“扎实推进社会主义文化强国建设”。

一个国家、一个民族的强盛,总是以文化兴盛为支撑的。

没有文明的继承和发展,没有文化的弘扬和繁荣,就没有中国梦的实现。

习近平同志在多次讲话中要求领导干部要“吸收前人在修身处事、治国理政等方面的智慧和经验,养浩然之气,塑高尚人格,不断提高人文素养和精神境界”,并且提出“中华文化积淀着中华民族最深沉的精神追求,是中华民族最深沉的精神追求,是中华民族生生不息、发展壮大的丰厚滋养”等具有深远指导思想的论断。

图片来源于网络 可以说一定的社会文化是为一定的政治服务的,而政治又通过社会舆论引导文化的方向,二者是相互交融、不可分割的。

至此,我们回归到“文”“正”“政”三者之间的关系话题,可以确切地说习文以养浩然正气,“文”“正”相融以从“政”。

李昉、范仲淹、司马光、耶律楚材、方孝孺等、曹振镛、曾国藩等人,博学多才(文)而又直道不挠(正),最终蜚声文坛、显赫政界、留名后世,若无其文抑或不足以为政也。

古为今鉴,我们当勤以广才,善养正气,积蓄文化力量以为政治建设服务。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

郑袖为什么有被称为南后?郑袖最后有何结局

此页面是否是列表页或首页?未找到合适正文内容。

杨玉环备受宠爱 为什么只是贵妃而没能成为皇后

杨贵妃(公元719-756年),名玉环,字太真,是我国古代中地位最高、权力最大的一位美女,也是我国在世界范围内影响最大的一位后妃。 杨贵妃于开元七年(公元719年)生于容州(今广西玉林容县),出身宦门世家。她不仅天生丽质、,而且通晓音律、能歌善舞,深得的宠爱。在《长恨歌》中用“三千宠爱在一身,后宫粉黛无颜色”的诗句来形容杨贵妃受宠的程度。正史《》也这样记载:“太真姿质丰艳,善歌舞,通音律,智算过人,每倩盼承迎,动如上意。”可见唐玄宗的确是被杨贵妃的美艳多情迷住了,以至于“春宵苦短日高起,从此君王不早朝”。唐玄宗不仅封杨玉环为贵妃,还重重提拔了杨贵妃的亲戚家人,叔父杨玄皀、兄长杨、杨锜、等都被任命了重要的官职,她的三位姐姐分别被封为、和秦国夫人,由朝廷供应俸禄,可谓家族显赫。但是有一个疑问始终困扰着后世学人,那就是既然当时唐玄宗这么迷恋杨玉环,杨玉环却为什么一直是个贵妃,而没有成为皇后呢? 关于这个问题,史书上并没有明确的记载,我们只能从有关记载中发现和挖掘线索,进行相关论证和推测。从史书记载中的蛛丝马迹来看,唐玄宗之所以没有册封杨玉环为皇后,很可能与他得到杨玉环的卑下手段有关。网络配图 根据《旧唐书》、《新唐书》、《》等史书记载,杨玉环原为唐玄宗的儿子寿王的王妃,唐玄宗是通过不正当的手段从儿子手中抢过来的。开元二十二年七月,李瑁与杨玉环一见钟情,在(李瑁之母)的再三请求下,唐玄宗下诏册立杨玉环为寿王妃,婚后,两人甜美异常,而这时唐玄宗并没有见到杨玉环。 五年之后,唐玄宗才看见了杨玉环,并且一见之下便被杨玉环的姿色深深迷住了,而这时她已经嫁给寿王李瑁差不多五年了。但唐玄宗却不管这么多,他设计了一番表面文章,先是打着孝顺的旗号,说是要为自己的母亲窦荐福,便下诏令杨玉环出家做道士,并赐道号“太真”,命令杨玉环搬出了寿王府,住进了太真宫。然后,他将大臣韦昭训的女儿许配给寿王李瑁,并立为妃,以此来安抚寿王。五年之后杨玉环守戒期满,唐玄宗便下诏让杨玉环还俗,并接入宫中,正式册封为贵妃,自己养了起来。 这件事情自然给寿王李瑁以深重的伤害,但抢走爱妃的是自己的父皇,自己只能敢怒不敢言。对此,诗人曾在诗歌《骊山有感·咏》中写道:“骊岫飞泉泛暖香,九龙呵护玉莲房,平明每幸,不从金舆惟寿王。”此诗说明了当时唐玄宗抢走儿媳妇后,寿王李瑁的郁闷和唐玄宗的尴尬,然而杨玉环实在是太漂亮了,唐玄宗为了得到她这一切都不顾了,由此也可见杨贵妃的迷人之处。另外,唐朝是中国历史上少有的开放的朝代,采取了兼容并包的文化政策,各种外来风俗在大唐落地开花,封建伦理等级制度得到弱化,因此唐玄宗这样做并没有引来太大的反对。网络配图 但抢夺儿子王妃毕竟不是件光彩的事情,寿王李瑁虽然表面不敢说,暗地里肯定是耿耿于怀的,所以唐玄宗虽然极其宠爱杨贵妃,将所有的恩惠都施加到她身上,连她的亲戚朋友都提拔为重要官员,由朝廷俸禄包养起来,甚至于民间产生了“不重生男重生女”的风气,但却一直不肯加封她为皇后。一来是从儿子手中抢来的贵妃毕竟有违伦理,虽然其时风俗开化,但纲纪伦常的主体还是存在的,让这么得来的妇人做了皇后显然无法“母仪天下”。 二来是如果封杨玉环为皇后,势必将寿王李瑁心中压抑的怒气激发出来,到时候发生政变也很有可能。其三是杨贵妃得宠后仙及鸡犬,她的兄妹亲戚都得到了朝廷的重用,已经发展成一股庞大的政治力量,如果再封她为皇后,必将引起大臣的反对和权力的倾斜,这对维护稳定是很不利的,所以唐玄宗一直不肯封杨贵妃为皇后。 此外,还有一个重要的原因让唐玄宗不能封杨贵妃为皇后,这就是杨贵妃跟随唐玄宗后一直没有子嗣。至于杨贵妃为什么没有生育我们无从得知,但没有儿子肯定是封她为皇后的一大障碍,因为古代册立皇后是件非常重要的大事,要君臣参与,诏示天下,册立的皇后必须是懿德懿容,能起到垂范万众、母仪天下的作用,她所生的儿子也将被立为太子,日后继承大统。因此皇后与太子一般应当是母以子显或是子以母显的,但当时太子已立多年,而且成长正常,杨贵妃又迟迟没能生个儿子出来,所以就没有理由封她为皇后。如果强弓硬上马,立杨贵妃为皇后,很可能引起太子、寿王李瑁甚至朝廷大臣的反对,发生宫廷政变,那样就得不偿失了,唐玄宗断然不会去冒这个险。网络配图 事实上,杨贵妃虽然没有成为皇后,但她享受的待遇规格早就是皇后的标准了。她一入宫便集“三千宠爱在一身”,民间还有“一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来”的传说,可见杨贵妃地位之高,承运之深,宫中的仪体规制都是为她而设了。杨贵妃虽无皇后之名,但得皇后之实,而且比一般的皇后更受尊宠。杨贵妃也比较聪明,没有反复请求唐玄宗立自己为皇后。既然已经达到了一个女人所达到的极致,得到了天子的万千宠爱,何必还去在乎皇后的名号呢?她只需要发挥自己的美艳多才,把唐玄宗伺候得舒舒服服,便永远都是实际意义上 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

标签: