被隋末群雄共尊为主,历史上李密的能力如何?

李密是西魏名将李弼的曾孙,隋末唐初割据群雄之一。

今天趣历史小编给你们带来全新的解读~

在《旧唐书》当中,李密的故事,独自占了一个列传。

唐初所有人物,有资格在《旧唐书》当中,单独占据一个章节的,只有四个人。

这四个人分别是李渊、李世民、李密、魏征。

李渊和李世民两人,因为是皇帝,所以他们独自占据一个章节很正常。

而且他们那个章节,叫做本纪。

李世民更特殊,他一个人就占了两个章节。

至于魏征,则是因为属于他的篇幅当中,需要记载很多他所提出的谏言。

至于魏征本人的事迹,其实只占整个列传的三分之一而已。

只有李密不同。

李密的列传,从头到尾,都只是在记载他的人生事迹。

因为这个人的人生经历,实在是太过重要,重要到可以直接决定隋末的历史走向。

甚至有人说,如果不是因为李密太狂了,隋末这个乱世当中,最后胜出的本应该是李密,而不是后来的唐高祖李渊。

公元582年,李密生于长安。

李密祖上极为显赫,太爷爷李密是西魏八柱国之一,爷爷李耀是北周太保,父亲李宽是隋朝上柱国。

所以李密从出生时开始,就注定是隋朝最顶级的大贵族。

这里要多说一句,李密和李渊虽然都姓李,但这他们两人之间,没有任何关系。

李渊出身陇西李氏,而李密则是出身辽东李氏。

所以两家除了都姓李之外,其实半毛钱关系都没有。

因为家世显赫,李密从童年时代开始,就接受了最好的教育,师从当时的大儒包恺,而且被包恺认定为是自己最得意的门生之一。

李密长大之后,凭借家族祖荫,被任命为东宫千牛备身,也就是太子的贴身扈从。

家世显赫,自身又有才干。

这样的李密,自然得到了很多人的关注。

就连隋炀帝杨广,都觉得他非常不错。

某次在仪仗队伍当中,见到李密一表人才,对李密十分赞赏,还让身边的近臣宇文述带话,让李密回家好好学习,不必多做这类工作。

优秀的李密,被朝堂上的各路大佬看中。

其中有一位大佬,就是当时的大权臣杨素。

杨素某次走到街上,看到李密一边骑着牛走路,一边在牛角上挂着书袋,对李密勤学苦读的精神非常赞赏。

于是,杨素便让自己的儿子杨玄感,与李密倾力结交。

后来李密也没有拒绝这份好意,便和杨玄感成了好朋友。

但李密怎么都没想到,正是这份友谊,彻底改变了他的命运。

几年之后,杨素去世,杨玄感继承了杨素所有的爵位和人脉,成为朝堂上新一代的权臣。

恰逢杨广征讨高句丽,搞得民怨沸腾。

杨玄感觉得这是个机会,自己或许可以趁机取而代之。

所以杨玄感就趁着杨广率领大军前往辽东之际,直接在隋军的背后起兵造反了。

杨玄感起兵的同时,第一时间派人去联系远在长安的李密。

在杨玄感看来,李密极有才学,就是自己的卧龙凤雏。

接到杨玄感的邀请之后,李密走到了自己人生路上的第一个十字路口。

接受邀请,有可能彻底改变历史,并且成为下一个朝代的开国功臣。

不接受邀请,则可继续自己的生活,继续自己的安稳。

最后,李密还是接受了杨玄感的邀请。

而他的这个选择,也彻底改变了他的一生。

到了杨玄感那边之后,李密也没有辜负杨玄感的期望,给杨玄感提供上中下三策。

结果杨玄感最后偏偏选了个下策,非要去打洛阳。

结果洛阳城防坚固,根本就打不下来。

等到杨广指挥大军,从辽东撤回来,开始围剿杨玄感的时候,杨玄感已经没机会取胜了。

一场大战之后,杨玄感兵败被杀,李密也成了俘虏。

从一个前途无量的顶级大贵族,到一个兵败被抓的反贼,李密的人生,就仿佛像是过山车一样,瞬间滑落了深渊。

被隋朝官吏抓住的李密,知道自己一旦被押送回京,肯定是必死无疑。

所以在路上,李密便暗中贿赂看守他的官员,让这些官员对他的看守不再那么紧,然后趁机逃了出来。

逃出生天的李密,虽然侥幸活了下来,但接下来去哪里,却成了一个大问题。

如今的他,不再是那个前途无量的年轻贵族,爵位没有了,地位没有了,那些昔日看好他的大佬,也不会再帮助他。

此时的李密,除了自己之外,已经一无所有。

为了活命,李密曾试图去投靠农民军,希望能够加入农民军,再次建立自己的功业。

可惜当李密加入农民军那边之后,人家听说他之前是隋朝的官员,而且还是反贼,根本不待见他,更没有丝毫尊重。

最后,李密受不了那些农民军统领对他的侮辱,只能再次逃了出来。

天地之大,哪里还有他的容身之处?

此后的两年里,李密改名换姓,化名刘智远,回到乡野做了一个教书先生。

结果不久之后,他的身份就再次暴露,再次被隋朝官吏追捕,李密只能再次开始逃亡。

这种东躲西藏的生活,李密过了整整两年。

两年之后,李密终于再也无法忍受这种逃窜的生活,决定奋起一搏。

这一次,李密选择了河南地区刚刚崛起的瓦岗军,作为自己的目标。

瓦岗军是有河南人翟让首创,当时已经拥兵万余,是当时河南地区最强的一股农民军势力。

然而,当李密信心满满地来到瓦岗军这边的时候,等待他的,却是比之前更惨的境遇。

瓦岗军这边,一听说李密的身份之后,别说用他了,干脆直接将他给关进了大牢。

被关入大牢的李密,终于来到了人生的最低谷。

到了最低点之后,接下来李密的人生开始触底反弹了。

首先,李密先是通过起义军将领王伯当,向瓦岗军首领翟让献计,说明瓦岗军的发展方向。

在王伯当的介绍下,李密得到了一次面见翟让的机会。

在这次会面当中,李密向翟让积极阐述了瓦岗军存在的很多问题,以及解决的办法,让翟让对他的印象大为改观。

接下来,翟让打算考验一下李密,试试李密的真才实学。

因为李密向他提议,瓦岗军应该整合河南地区其他起义军,共同和隋军战斗,于是翟让便让李密自己去说服其他农民军领袖。

仅凭孤身一人,就想让其他起义军前来投靠瓦岗军,这看起来实在是让人有些不可思议。

但出乎意料的是,在后来的一个多月时间里,李密走过了很多地方,竟然真的让其他起义军领袖,纷纷前来依附于瓦岗军!

完成了这个艰难的任务之后,李密也彻底得到了翟让的信任。

等到李密归来之后,李密再次对翟让建议,要趁着大家现在士气正旺,赶紧去攻打荥阳。

打下了荥阳,不但可以解决起义军的粮草问题,还能拥有一座城防坚固的城池,建立属于自己的根据地。

此时的翟让,对李密已是言听计从,当即听从了李密的安排。

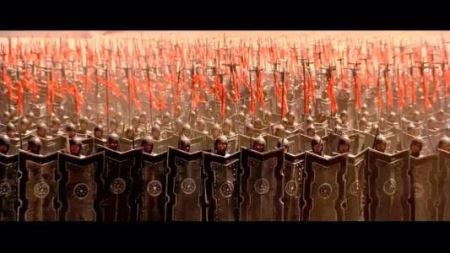

随着翟让一声令下,瓦岗军和其他前来依附的农民军,很快席卷荥阳周围的广大地区,几乎将荥阳围成了一座孤城。

瓦岗军一路势如破竹,虽然让瓦岗军迅速壮大起来,但同时也引来了隋朝主力军队的注意。

瓦岗军之前也成立了好几年的时间,但在李密到来之前,瓦岗军达到万余人的规模后,却不敢再继续壮大,就是因为怕隋朝的主力前来围剿他们。

瓦岗军的力量虽然不弱,但如果对上隋朝精锐的话,还是不够看的。

而这次瓦岗军大举进攻荥阳,如此大的行动,自然也引来了隋军主力的进攻。

当时负责进攻瓦岗军的,是号称隋末第一猛将的张须陀。

这个张须陀,在隋朝历史上是一个特别能打的将领。

演义小说里面那位‘靠山王杨林’,就是以他为原型塑造的。

对于张须陀,瓦岗军可以说是非常惧怕。

因为双方之前曾交锋过数次,每次瓦岗军都被张须陀打得溃不成军,好不容易才没有被彻底打散。

然而对于这位隋末第一猛将,李密却一点都不怕。

在李密的布置下,瓦岗军围攻荥阳,守城的张须陀,率军出城迎击。

一番交战之后,瓦岗军大败,作为瓦岗军首领的翟让,开始亲自做诱饵,引诱张须陀追击。

张须陀不知是计,见到翟让之后,亲自率领手下亲卫,前去追击翟让。

结果追到城外的树林当中,就落入了李密早已组织好的包围圈里。

等到张须陀到来之后,李密指挥大家,一拥而上,直接干掉了这位隋末第一猛将。

荥阳一战,不管是对瓦岗军还是对李密个人而言,都具有着极为深远的意义。

对于瓦岗军来说,干掉了张须陀,以后大半个河南地区,都再没有能够阻挡他们的力量了。

而对于李密来说,这一战也让他的个人声望,达到了一个顶点。

在起义军内部,这一战之后,李密的声望已经丝毫不逊色于翟让了。

在这一战之后,李密一边带着瓦岗军,继续扩张势力范围。

同时,李密也开始培植自己的势力,打算夺取翟让的位置。

在这个过程当中,李密招揽到了不少厉害的人物。

比如大名鼎鼎的秦琼,原本是隋军官员,后来因为上司投靠了李密,自己也跟着加入了瓦岗军,后来成了李密麾下的得力战将。

再比如另一位大名鼎鼎的程咬金,原本是他家乡组织的自卫队的队长,在李密的招揽下,也加入到了瓦岗军,成了李密手下的一员悍将。

此后,李密又向翟让提议,去攻占洛口仓。

洛口仓是隋朝最大的粮仓之一,藏了海量的粮食。

在乱世当中,拥有粮食就能拥有一切。

在李密的指挥下,瓦岗军很快拿下了洛口仓,而后直接开仓放粮,让老百姓随意来取粮食。

在这个过程当中,瓦岗军以洛口仓的粮食为资本,大幅招募灾民,扩充军队。

这一役之后,瓦岗军由原本的几万人,瞬间膨胀到拥兵十余万,占据大半个河南的地步。

此时的瓦岗军,已经一跃成为隋朝最强的农民军势力,甚至可以说,是当时中原大地上最强的割据势力之一。

在瓦岗军迅速膨胀的时候,李密的个人势力,也开始迅速膨胀,甚至已经远远超过了翟让。

面对自己下属的膨胀,翟让虽然心有不甘,但却十分识趣。

翟让知道,自己的能力,远不如李密,如今麾下的力量也远不如李密。

所以,翟让干脆直接让出了瓦岗军首领的位置,让李密做了瓦岗军的领袖。

成为瓦岗军领袖的李密,可以更加从容地指挥瓦岗军。

此后,李密将目光投向了洛阳。

洛阳是隋朝在中原地区,最重要的一座城市,更是隋朝的首都之一。

一旦拿下洛阳,李密向西可以进攻关中,向南可以进攻江都,进可攻退可守,战略意义重大。

然而,当瓦岗军开始进攻洛阳之后,李密却遇到了极大的阻力。

隋朝方面,同样也知道洛阳的重要意义,所以派出了大量军队,驻守洛阳。

负责指挥洛阳军队的王世充,更是极为难缠。

李密和王世充几次大战下来,虽然取得了一定的胜利,却并没有彻底压制住王世充。

与此同时,在李密和王世充战斗期间,隋朝在各地的统治,开始彻底崩溃。

短短几个月内,太原的李渊,岳州的萧铣,陇西的薛举,马邑的刘武周……这些人开始纷纷起兵,割据一方。

得知这些消息的李密,既高兴又郁闷。

在李密看来,这些人的起兵,可以瓦解隋朝的统治,算是自己的盟友。

但同时,相比其他割据势力,此时的瓦岗军,势力最大,兵力最多,所以也牵制了隋朝大半的主力军队。

这就等于是瓦岗军牵制住隋军主力,然后让其他竞争对手快速发育,李密自然会感到郁闷。

当然,这样的李密,也得到了大家的认可。

整个山东、河北、河南一带的农民军,甚至共同推举李密,直接称帝。

就连太原的李渊,当时都推举李密为天下共主。

只是李密考虑到还没拿下洛阳,自己还没有真正做到胜券在握,所以拒绝了这个提议。

但同时,李密还是自立为魏公,称雄一方。

除此之外,在进攻洛阳期间,李密还发现了一个问题。

当时在李密麾下,大致可以分成三股势力。

一股是李密自己募集来的嫡系,战斗力最强,指挥起来也得心应手。

第二股是其他依附而来的农民军,虽然都尊李密为主,但都有各自的小算盘。

第三股则是翟让领导的瓦岗军旧部。

这三股势力当中,后两股李密都很难指挥。

尤其是翟让领导的瓦岗军旧部,很多人看不起李密,对李密的命令十分敷衍。

这也难怪,仅仅两年之前,李密还是瓦岗军的一个囚犯,如今却成了他们的领导,这自然难以让人服气。

而且翟让失势以后,这些人的权势也因此下降,自然对李密不满。

为了解决这个问题,李密选择了一个最简单粗暴的办法,那就是直接干掉翟让。

对于李密而言,翟让是对他有恩的。

如果不是翟让,李密根本就没有翻身的机会,自然也没有如今的权势。

但是,李密想要解决起义军内部的问题,翟让已经成了一个巨大的障碍。

李密当然可以通过各种政治手段,换掉翟让的旧部,以此来解决问题。

但是,这个办法,需要足够的时间。

而此时的李密,偏偏最缺的,就是时间。

如果李密不能尽快解决起义军内部的问题,不能在最短时间内拿下洛阳。

等到各地群雄将隋朝分割干净了。

李密再想统一天下,难度会提升太多。

在如此巨大的利益面前,李密最终还是决定,选择对翟让这个恩人,挥动屠刀。

李密邀请翟让,前来参加他的庆功宴。

在酒宴进行到一半的时候,李密忽然让手下上前,杀死了翟让,同时还杀死了翟让的哥哥,以及部下王儒信。

翟让一死,昔日翟让的那些旧部,自然就群龙无首,只能选择彻底依附于李密。

就这样,李密用最小的代价,解决了起义军内部的矛盾。

但同时,从后来的历史发展来看,这个最小的代价,恰恰也是最大的代价。

在杀掉翟让的同时,李密失去的,是人心和道义。

除掉翟让之后,李密对瓦岗军的指挥力度,再次上了一个台阶。

所以接下来,当李密再次指挥瓦岗军,进攻洛阳的时候,洛阳守军就挡不住李密了。

一场大战之后,王世充的十多万大军,被李密彻底打得崩溃,仅剩下了不足万人。

此时的洛阳,对李密而言,已是近在咫尺。

只要再经过一轮围城猛攻,给李密一点时间,肯定就能拿下洛阳。

但就在这个时候,先后三个消息,再次打乱了李密的所有布置。

首先,在李密和王世充死磕期间,李渊趁机千里奔袭长安,继而控制了整个关中地区。

第二,打败了王世充之后,恰好天降大雪。

正值隆冬时节,瓦岗军也无法再继续围攻洛阳,只能等来年开春再来。

第三个消息,则是第二年开春之后,就在李密准备一举拿下洛阳的时候,江都方面忽然传来急报,杨广被麾下的禁军给勒死了。

这些变化,都直接打乱了李密的战略规划。

按照李密原本的规划,是要先攻占洛阳,然后进取长安,拿下关中。

只要掌握了关中地区和中原地区,李密统一天下的大势,也就定了。

但此时李渊却先他一步,攻下了长安,这就让他不得不更改自己的战略规划。

洛阳方面,经过两个多月的缓冲之后,王世充虽然还没彻底恢复元气,但也恢复了一些力量。

想要攻下洛阳,也需要一些时间。

最重要的是,江都那边,杨广死了之后,他麾下十多万最精锐的隋朝大军,都被宇文化及所接管。

宇文化及上位之后,打出的旗号是要带这些隋朝军队,返回关中。

如此一来,他们就势必要经过瓦岗军的地盘,势必要和瓦岗军开战。

所以,在经过仔细思考之后,李密再次做出了一个惊人的选择:暂时和王世充握手言和,转头去打宇文化及。

在李密看来,王世充已经被他打残了,就算再给他几个月的时间,也恢复不了多少。

如果强攻王世充,肯定要耗去很多时间,而且还要被宇文化及从背后攻击。

最重要的是,就算拿下洛阳,也无法再西进关中,战略意义有限。

相比之下,还是先解决宇文化及,控制江淮地区,意义更大。

当李密提出握手言和的想法时,王世充自然是喜出望外。

此时的王世充,也需要整合内部势力,恢复元气。

所以,接下来双方握手言和之后,李密直接带着瓦岗军精锐,前去进攻宇文化及。

李密和宇文化及的这场大战,打得十分艰难。

因为宇文化及手上这十多万精锐,是原属于杨广的禁卫军队,是精锐中的精锐。

李密领导的农民军,虽然兵力更占优势,但在单兵作战能力、武器装备方面,都远逊色宇文化及这边。

不过好在,李密的个人才能,远胜过宇文化及。

在李密的指挥下,经过多场大战之后,李密最终还是成功打垮了宇文化及,消灭了自己身后的威胁。

解决了宇文化及之后,李密再次统领瓦岗军,前去进攻洛阳。

但这一次,李密却犯了自己人生当中,最大的一个错误,那就是轻敌!

在李密眼里,王世充只不过是一个手下败将,根本不值一提。

而瓦岗军这边,却是连战连胜,气势如虹。

但李密偏偏忘了,经过和宇文化及的大战之后,瓦岗军已经折损严重,战力十分有限。

反观王世充那边,经过几个月的恢复之后,收拢了不少被打散的散兵,兵力再次膨胀。

更重要的是,经过连番大胜之后,李密自己开始变得骄傲自满。

打仗得到了财宝,也不再分给属下。

如此一来,瓦岗军内部的人,便开始对李密离心离德。

尤其是窦建德昔日的部下们,更是不愿效忠于李密。

所以这一次,当王世充主动率军,前来进攻李密的时候,情况出现了反转。

李密手下的很多瓦岗军大将,比如单雄信等人,直接在战场上投靠了王世充。

最终,瓦岗军被打得大败。

战败之后的李密,虽然意识到了自己的错误,但为时已晚。

正所谓墙倒众人推,瓦岗军的地盘,本就处于四战之地,周围强敌极多。

原本瓦岗军兵强马壮,自然谁都不敢觊觎。

但如今瓦岗军主力被打得崩溃了,周围的强敌们自然会如饿虎扑食一样,前来分割瓦岗军的地盘。

为了解决这个困境,李密再次兵行险着。

李密直接前往关中,打算暂时依附于李渊,得到李渊的支持。

借李渊的力量,先稳住局面,守住瓦岗军的地盘再说。

然而李密万万没想到的是,李渊是一个比他更老辣的权谋高手。

等到李密到了长安之后,李渊摆出了最隆重的仪式,欢迎李密。

但是接下来,李渊却直接软禁的李密,根本不给李密半点实权和兵马,同时派遣自己的部下,前去接收瓦岗军的地盘。

这下子,李密终于知道自己上当了。

眼见李渊一步步吞掉自己的地盘,李密也不傻,当即决定逃出长安,逃回自己的地盘,重整旗鼓再战。

然而问题是,此时的李渊,怎么可能再给他机会?在李密逃跑的路上,李密被李渊麾下的将领盛彦师伏杀,当场干掉。

一代枭雄,就此陨落。

在李密被杀之后,原本庞大的瓦岗军,瞬间土崩瓦解。

原属瓦岗军的地盘,也被李渊、窦建德、王世充等多方瓜分。

昔日强大的隋末最强农民军,就此烟消云散,成为了历史。

从李密的故事当中,我们不难看出:李密的一生,其实真的是十分传奇,而且深刻影响到了隋末的历史走向。

如果李密没有参加杨玄感起兵,或是没有干掉张须陀,或是没有进攻宇文化及,隋末的历史都将会变得截然不同。

在《旧唐书.李密传》当中,后世史家用‘乌阳既升,爝火不息。

狂哉李密,始乱终逆’十六个字,作为李密一生的盖棺定论。

这个狂字,更是完美地评价了李密的一生。

如果不是对个人能力的骄狂,李密不会去投靠杨玄感,自然也就不会有后面的事情。

如果不是对自己的控制能力骄狂,李密也不会狂傲地杀死了翟让。

如果不是对自己的军事能力骄狂,李密也不会轻视王世充,在大战疲惫之后,依然和王世充大战。

李密这辈子,确实是毁在了这个狂字上。

李密不甘长久居于人下他的的死是注定的

李密失去了国家,家中有一位年迈且多病的祖母,李密就地侍奉。

后来欣赏李密,认为李密孝心有嘉,正好符合晋武帝以孝道治理天下的治国理念。

想要给李密一个官职,于是先认命他为郎中,又认命他为洗马。

多次提升李密的官位,但是因李密侍奉祖母,无法就任就推辞了。

图片来源于网络 李密侍奉祖母是一个广为流传的故事,史料中李密侍奉祖母的原文是这样记载的:李密,西晋武阳人,字令伯。

早孤,母再适,祖母养之.少仕蜀,蜀亡,晋武帝征为太子洗马,不受命,或疑其不欲归晋,武帝遣人再三趣之,乃上书,其文曰:臣密今年四十有四,祖母刘氏今年九十有六,是臣尽节于陛下之日长,报养刘氏之日短.其言诚而凄.帝悯之.刘氏卒,遂至京师任职。

李密年少无父母,小时候体弱多病,亲戚朋友又少,没有什么可以依赖的人,全靠年迈的祖母照顾。

祖母没有什么生活来源,生活很拮据,但是却没有抛下李密不管,地把他养大,要是没有祖母,也不会有李密的存在,所以李密懂得祖母的恩情,时刻心里记挂着祖母。

在祖母疾病缠身的时候,李密侍奉祖母在床前,不敢离开半步。

夜不能寐,生怕祖母有什么好歹,在祖母所剩不多的日子里,他更是日以继夜的侍奉,祖母是他心里最割舍不下的。

他没有为功名利禄抛却亲情,懂得感恩。

李密反唐 本来李密在大败之后,只好率领瓦岗余部投靠到李唐,这对于李渊,又或者是自己来说,都各有好处。

甚至李渊在他投奔之后,就封他为邢国共,并没有因为他之前背叛,而有多少间隙,还跟李密以兄弟相称,可见对李密的重视。

但是李密是个有野心的人,不会长久居于人下,对自己目前的境况是特别的不满,这就为他反唐埋下了伏笔。

图片来源于网络 同年年底,李渊派遣李密前往黎阳,让他去安抚一下以前的下属,并让王伯随之前往,这就让多疑的心起了戒心。

之后,李密带着一行人往东走到了稠桑驿的时候,突然接到李渊的命令,把他召回去。

至此,李密的多疑性格就爆发了,深为恐惧,就决定要叛乱。

随同的王伯肯定是劝阻他不要叛乱,但是李密不听,率众攻打临近的桃林县,并掠夺了多数的粮食,逃亡至熊耳山,想要投奔到身处襄城的张善相。

此时,熊州的副将是盛彦师,得知此事,就派兵埋伏在陆浑县,等着李密前来。

直到腊月的时候,李密才率部前来,当场被盛彦师所斩杀,并将首级传回长安。

李渊收到首级之后,直接派人将其送往到黎阳,想要安抚那些将士们,之后黎阳守将希望把李密的首级还给他,就举城投降,得到了李渊的许可,将李密葬于黎阳城附近。

同样是李家后人,这两个人就好像一座山上的两只老虎,即使是大老虎同意了,那么二老虎心中也会很不自然,反叛只不过是必然的事情,只是迟早罢了。

李密怎么死的 李密杀害翟让之后,在瓦岗军取得绝对领导权之后,并且在此之前,他对隋军产生了威胁,所率领的瓦岗军屡次战胜隋军,离他的梦想着皇位越走越近,至少他是这么理所当然地认为。

但是结果,是他走向败亡的转折点,也是瓦岗军的转折点。

图片来源于网络 在618年,李密率领号称30万大军攻打洛阳,其中的兵士大多为农民,并不懂得如何打仗。

正在此时,谋杀了,并取得10多万骁勇军的统治权,准备北上,这对于当时决战洛阳的双方构成威胁,李密觉得在打下次,会违背受敌,决定先打宇文化及,再来攻打洛阳。

正在李密和宇文化及激烈斗争的时候,隋将出来了,铲除了宇文化及,并准备攻打已经疲惫不堪的李密军。

李密派手下大将王伯当去守金墉城,自己率精锐去跟王世充决战。

双方在邙山脚下大战,其结果是李密大败,至此李密投奔到李唐。

本来李密还是有一战之力的,但是他的手下大将一个个都投降于唐,例如秦叔宝、程咬金等人,这对于李密来说是种沉重的打击。

虽然李渊对他的到来是来者不拒,并且封他为邢国公,可谓是仁厚之举,但是对李密的猜忌之心从未断过。

之后,李渊先是派李密去犒劳昔日的部下,但没多久又召回李密,逼的生性多疑的李密决定再次叛乱,这也是他生前最后一次“挣扎”。

年仅37岁的李密,在唐军将领盛彦师的追击下,阵亡。

其实李密的死是注定的,他的一生就想着当上皇帝,但是他没有当皇帝的天赋,没有像李渊那般隐忍,品行的恶劣,也注定他的一生不会长久。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

隋朝忠臣卢楚是被谁害死的?卢楚是个如何样的人?

卢楚是隋朝官员,他被称为是隋朝最后一位忠臣。

卢楚本有机会继续活下去,但他却选择和隋朝共存亡。

卢楚年少成才,后来为尚书右司郎,卢楚行事不畏权贵,秉公办事。

但也正因如此,导致卢楚被他人所忌惮,后来是被所害。

历史上对于卢楚的记载并不多,可能很多小伙伴对卢楚也不够了解,所以这次就为大家做个简单的人物介绍,想认识卢楚的话就一起来看看吧。

隋唐之时,能人辈出,或文或武,扬威名者不计其数。

隋唐交替之际,天下大乱,,各地英豪,欲立千秋霸业,造不世功绩。

四海潜龙之士,崭露头角,一展抱负,欲在历史舞台上有所作为,名垂青史。

卢楚便是其中之一。

卢楚,乃隋朝时期涿郡范阳人。

卢楚,年少的时候非常有才学,只是遇事紧张急躁之时,说话便会结巴,与人交谈语言表达能力上就略显困难。

在位之时,卢楚官拜尚书右司郎,卢楚为人态度严肃,神态严厉,做什么事情都非常的严谨,这样也使得朝堂之上其他官员非常忌惮卢楚,深怕得罪卢楚。

隋炀帝游玩江都,委派段达、元文都、皇甫无逸、卢楚等人辅佐越王监国留守东都。

刚离开东都洛阳不久,一些留守东都洛阳的官员开始为所欲为,办事不遵守规矩,任意妄为。

对于朝廷这样的,卢楚知晓一次便上书弹劾举报一次,从来没有什么避忌或讳言,使得不法之徒谈之色变。

隋炀帝江都遇害,监国的越王杨侗即位,改年号大业为皇泰,封卢楚为内史令、左备身将军、摄尚书左丞、右光禄大夫,及涿郡公。

当然,受封赏的不仅仅只有卢楚一人,还有段达、王世充、元文都、皇甫无逸、郭文懿、赵长文等六人,他们七人被杨侗委以重任,掌管国家机密要务,史称“洛阳七贵”。

后来,洛阳七贵,为争夺权力相爱相杀,有一天,王世充对其手下将领说道:“元文都那帮人,都是些只会写写划划的文官而已。

如今李密投降我主,恐怕别有用心。

我看元文都这帮人早晚会落在李密手里,而我的军队曾与李密多次开战,杀了他许多兵马,将来必然会遭到他的抱负。

如果一旦他官居在我们之上,我们成为他的下属,恐怕我们只有死路一条。

”王世充这番话彻底的激怒了他底下的将士们,誓死效忠王世充。

对于王世充这一举动,元文都知晓后,非常恐惧,他猜测王世充必有所行动,与其不如先下手为强。

他立马找到卢楚、段达等人进行商议,准备在入皇宫的路上布下伏兵,伺机杀掉王世充。

段达为人胆小懦弱,害怕刺杀王世充的事情办不成功,于是偷偷地将事情告诉女婿张志,并委派张志去向王世充告发卢楚,元文都等密谋之事。

得知消息的王世充,,立马带领人马前去包围了宫城,攻打太阳门。

元文都、皇甫无逸等人积极组织兵力应战,但终不敌王世充,太阳门很快就被攻破。

、右武卫大将军皇甫无逸奋力突围,杀出了一条血路,逃出了宫城。

皇甫无逸找到卢楚,告诉他状况,希望卢楚能够与他一起逃离。

但遭到了卢楚的拒绝,卢楚对皇甫无逸说:“当初我与元文都有过约定,如果隋朝社稷有难,一定拼死以报销国家,现下危难之时,我又岂能舍大义而逃命呢?”皇甫无逸见卢楚心意已决,便一人纵马逃离了东都洛阳。

洛阳宫城很快就被王世充军队拿下,他与段达里应外合,将指挥部队保护乾阳殿杨侗的元文都抓住,并且命人将元文都乱棍打死,而藏身于太官署的卢楚也很快被叛军找到,押送到王世充面前,王世充下令将卢楚斩首,乱刀分尸,死无全尸。

然后,将皇宫里的守卫全部换成自己的亲信,诓骗杨侗说元文都、卢楚叛乱,自己是来平叛救驾的,蒙在鼓里的杨侗,认为王世充时忠臣,当即便升任王世充为尚书左仆射,总管监督朝廷内外各项军务,王世充从此独揽朝政大权,后更是取而代之,自封为王。

卢楚为了隋朝社稷江山,放弃逃生的机会,誓与隋朝共存亡的精神彰显了忠心之大义,卢楚,堪称隋朝最后一位忠臣,他之死,宣告隋朝彻底灭亡。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。