五国联合攻打秦朝时,齐国却在讨伐宋国,这究竟是怎么回事呢?接下来小编就给大家带来相关介绍,希望能对大家有所帮助。

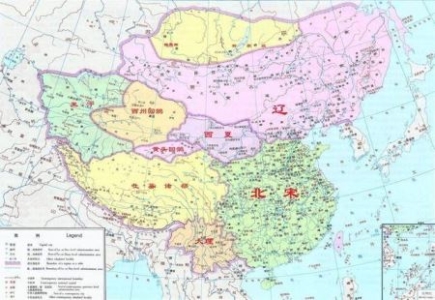

自从商鞅变法之后,秦朝实力日益强大,到了战国中期,天下形成一强六弱的格局。

关东六国为了节制秦朝的强大,百年内五次联手征讨秦朝,这便是古代上的“五国攻秦”。

首次发生在公元前318年,魏相公孙衍组织魏、楚、韩、赵、燕五国征讨秦朝。

当时楚国实力最强,楚怀王被推举为纵长,可实际和秦朝交战的只有三晋之兵。

当联军攻打到函谷关时损失较大,魏国派使者告之楚国,如果再不出兵,便和秦朝讲和。

没料到楚国率先和秦朝议和,于是联军各自退兵,秦军陈胜追击,三晋损失惨重。

第二次发生在公元前298年,孟尝君在秦朝遭到羞辱,逃回齐国后为了报仇,组织齐、韩、魏、赵、楚五国攻秦。

实质上真正只有齐、魏、韩三国出兵,三年时间便攻破了函谷关,秦朝不得不割土认输。

秦朝为了修生养息,在芈八子的搭桥下,主动和楚国交好。而齐国为了吞并宋国,也主动向秦朝示好,这是防备它在背后捅刀子。

苏秦不希望看到“齐秦联盟”,怂恿齐湣王取消“帝”号,然后游说诸国,于是齐、韩、赵、魏、燕开始了第三次“五国攻秦”。

《史记》有记载,帆叶网,“于是齐去帝复为王。”

从表面上的实力来看,这一次五国攻秦有巨大的胜算,毕竟距离第二次伐秦仅仅十年,齐国实力不弱于秦朝。

让人奥秘的是,齐军主力并没有随联军出征,而是准备攻打宋国,这到底是怎么一回事呢?

自从魏国失去霸主之位后,天下逐渐形成秦、楚、齐三强鼎立的局面。

在随后的一段时间里,秦朝得到蜀地,楚国吞并越国,实力都得到了加强。

唯独齐国例外,趁着子之之乱进入燕国,两月时间便攻下全境,可惜没把握住机会又被赶了出来。

看着竞争对手日益强大,齐国必须要找到新的吞并对象,于是选择了有“战国第八雄”之称的宋国。

从西周到战国,除了宋襄公时期外,宋国都不是一流强国,却一直处于第二梯队。

它夹在楚、魏、齐三大强国中间,地理位置极为不利,可依然存活如此之久,得益于强大的经济实力。

当时,齐国是第一经济强国,宋国则排第二,盘踞中原肥沃之地,商丘、陶丘、彭城都是商业大城。

对于齐国来说,吞并宋国会极大的提升国力。况且,宋国当时发生内乱,对齐国来说,无疑是天赐良机。

可是,秦朝是齐国最大的竞争对手,攻打秦朝也是不错的选择,毕竟有其他四国的帮衬,赢面的可能性会更大,齐军主力为何没有参与?

一是各国目的不一致,联军走到成皋、荥阳就开始相互观望,当秦朝归还魏、赵两国部分城池后,魏、赵便撤军了;

二是齐国离秦朝较远,就算攻陷了函谷关,齐国收获的直接利益也不大;

三是楚国没有参战,是一个极为不稳定的因素。

因此,齐湣王只派了少量军事随同联军攻打秦朝,主力却陈兵宋国边境,伺机出动。

公元前287年,第三次五国攻秦失败,公元前286年,齐国进宋国,宋国灭亡。

让人大跌眼镜的是,五国攻秦失败后,秦朝反手联合燕、韩、魏、赵攻打齐国,齐国差点覆灭。

孙膑简介:战国时期齐国军队家,曾与庞涓为同窗

(公元前770年-公元前221年),是、人才辈出、学术风气活跃的时代。是中国历史上的一段大分裂时期,东周在战国后期(公元前256年)为秦国所灭,所以春秋战国时期在时间上并不全然包含在东周王朝里面。那么下面小编就为大家带来关于的详细介绍,一起来看看吧! 孙膑(生卒年不详),本名不详(山东族谱称其为孙伯灵),出生于阿、鄄之间(今山东省菏泽市鄄城县北),华夏族,战国时期军事家,是的后代。 孙膑曾与为同窗,因受庞涓迫害遭受,身体残疾,后在齐国使者的帮助下投奔齐国,被任命为军师,辅佐齐国大将两次击败庞涓,取得了桂陵之战和马陵之战的胜利,奠定了齐国的霸业。 时将孙膑等历史上六十四位武功卓著的供奉于武成王庙内,被称为武成王庙六十四将。时追尊孙膑为武清伯,位列宋武庙七十二将之一。 人物生平 家世出身 卫公子惠孙之后,以字为氏。卫有陶叔,为司徒后有,陶叔氏、。 武公生季衅,采于宁为。 号吴,而四世亡于晋,又有(以秀奔魏改。 《唐幽州内衙副将、中散大夫、试殿中监乐安郡孙府君神道碑》与《唐故魏州昌乐孙君墓志铭》等碑文,孙武源出姬乙。孙壬林自述家族世系的碑文记载孙膑是卫武公的后代。 逃奔齐国 孙膑曾与庞涓为同窗,庞涓后来出仕,他认为自己的才能比不上孙膑,于是暗地派人将孙膑请到魏国加以监视。孙膑到魏国后,庞涓捏造罪名将孙膑处以膑刑和黥刑,砍去了孙膑的双足并在他脸上刺字,想使他埋没于世不为人知。齐国使者觉得孙膑不同凡响,于是偷偷地用车将他载回齐国。 孙膑赛马() 田忌经常与齐国诸公子赛马,设重金作为赌注。孙膑发现比赛的马脚力都差不多,可分为上、中、下三等,于是建议田忌加大赌注,并且向他保证必能取胜。孙膑在“田忌赛马”故事中所采用的方法,被视为“策对论”的最早运用。 桂陵之战 公元前354年,进攻魏国的盟国卫国,夺取了漆及富丘两地(均在今河南省长垣县), 此举招致了魏国的干涉,魏国派兵包围赵国首都邯郸(今河北省邯郸市)。 次年,赵国派使者向齐、楚两国求救。齐威王召集大臣们商议,反对救援,而段干朋则建议齐威王分兵一路向南攻打襄陵(今河南省睢县)来疲劳魏军,然后趁魏军攻破邯郸后救援赵国,这样既救援了赵国,又同时削弱了魏、赵两国。齐威王采纳段干朋的建议,兵分两路,一路齐军围攻魏国的襄陵,一路由田忌、孙膑率领救援赵国。此时魏军主力已攻破赵国首都邯郸,庞涓率军八万到达茬丘,随后进攻卫国,齐国方面田忌、孙膑率军八万到达齐、魏两国边境地区。田忌想要直接与魏军主力交战,但被孙膑阻止。孙膑认为魏国长期攻打赵国,主力消耗于外,老弱疲惫于内,国内防务空虚,应当采用声东击西、的战术,直捣魏国首都大梁迫使魏国撤军,魏国一撤军,赵国自然得救。孙膑于是建议田忌南下佯攻魏国的平陵(今山东省菏泽市定陶区东北),因为平陵城池虽小,但管辖的地区很大,人口众多,兵力很强,是东阳地区(指魏国首都大梁以东的地区)的战略要地,很难被攻克;而且平陵南面是,北面是卫国,进军途中要经过市丘,容易被切断粮道,佯攻此地能很好的迷惑魏军,造成庞涓产生齐军主将指挥无能的错觉。田忌采纳孙膑的计谋,拔营向平陵进军。接近平陵时,孙膑向田忌建议由临淄(今山东省淄博市)、高唐(今山东省高唐县)两城的都大夫率军直接向平陵发动攻击,吸引魏军主力,果然攻打平陵的两路齐军大败。孙膑让田忌一面派出轻装战车,直捣魏国首都大梁的城郊,激怒庞涓迫使其率军回援;一面让田忌派出少数部队佯装与庞涓的部队交战,故作示弱使其轻敌。田忌按孙膑的要求一一照办,庞涓果然丢掉辎重,以轻装急行军回救大梁。孙膑带领主力部队在桂陵(今河南省长垣县西南)设伏,一举擒获庞涓。 马陵之战 公元前342年,魏将穰疵在南梁(今河南省汝州市西)和霍(今河南省汝州市西南)击退韩将孔夜的军队, 派使者向齐国求救。 孙膑再次采用围魏救赵的战术,率军袭击魏国首都大梁。庞涓得知消息后急忙从撤军返回魏国,但齐军此时已向西进军。孙膑考虑到魏军自恃其勇,一定会轻视齐军,况且齐军也有怯战的名声,应采用诱敌深入的战术,引诱魏军进入埋伏圈后加以歼灭。孙膑命令进入魏国境内的齐军第一天埋设十万个做饭的灶,第二天减为五万个,第三天减为三万个。庞涓行军三天查看齐军留下的灶后非常高兴,说:“我本来就知道齐军怯懦,进入魏国境内才三天,齐国士兵就已经逃跑了一大半。”于是丢下步兵,只带领精锐日夜兼程追击齐军。孙膑估算庞涓天黑能行进至马陵,马陵道路狭窄,两旁又多是峻隘险阻,孙膑于是命士兵砍去道旁大树的树皮,露出白木,在树上写上“庞涓死于此树之下”,然后命令一万名弓弩手埋伏在马陵道两旁,约定“天黑能在此处看到有火光就万箭齐发”。庞涓果然当晚赶到砍去树皮的大树下,见到白木上写着字,于是点火查看。字还没读完,齐军伏兵万箭齐发,魏军大乱。庞涓自知败局已定,于是拔剑自刎,临死前说道:“遂成竖子之名!”齐军乘胜追击,歼灭魏军数十万人,俘虏魏国主将太子申。经此一战魏国元气大伤,失去霸主地位,而齐国则称霸东方。 再说田忌等班师回国,大喜,设宴犒赏全军将士,并亲自为田忌、田婴、孙膑把盏斟酒。相国邹忌妒火难忍,自思昔日私受魏贿,制造谣言,阴谋陷害田忌之事,心中有愧,于是称病辞去了相位。齐宣王就拜田忌为相国,田婴为将军,还要加封军师孙膑。孙膑不愿受封,而且去意已决,便亲手把《兵法》13篇写出来,献给了齐宣王。齐宣王恳词慰留,田忌也苦心相劝,却都动摇不了他激流勇退的决心,他对宣王说:“臣以废人,过蒙擢用,今上报主恩,下酬私怨,于愿足矣。臣之所学,尽在此书,留臣亦无用,愿得闲山一片,为终老之计!”宣王只好设宴送行,并把石闾之山封给了孙膑。孙膑隐居山中,不知所终。一代杰出的军事家就这样在激烈争斗的战国政治舞台上消失了。后人曾有诗赞道:“孙子知兵,翻为盗憎;刖足衔冤,坐筹运能。救韩攻魏,雪耻扬灵;功成辞赏,遁迹藏名。揆之祖武,何愧典型!” 孙膑死后,给后人留下了一部珍贵的军事著作——《孙膑兵法》。《孙膑兵法》古称《齐孙子》。原有89篇图4卷,内容十分宏博,可惜在末年失传。直至1972年4月,山东临沂银雀山汉墓出土了部分孙膑谈兵的竹简,经专家们长期研究整理,最后确定为16篇。这16篇虽然远非《齐孙子》的原貌,但理论价值却十分珍贵。它总结了战国中期以前的大量战争实践,从基本理论到战术原则,都进一步继承和发展了《》。例如,《孙膑兵法》提出“战胜而强立”的战争观,充分肯定统一战争的进步意义和作用,极力主张用统一战争去克服并立的封建割据局面,这较之《孙子兵法》“兵者,国之大事”的认识前进了很大一步。《孙膑兵法》提出以“道”制胜的原则,强调必须遵循战争本身固有的客观规律去指导战争,夺取胜利,这显然是对《孙子兵法》中“兵者,诡道”、“兵以诈立”思想的继承和发展,以“道”制胜较之以“诡”、“诈”制胜体现了更为深刻的理性认识。 《孙膑兵法》提出“必攻不守”的作战指导理论,其实质就是运用大规模机动野战的作战方式,在战略和战役上实施广泛的“批亢捣虚”、“围魏救赵”、争取主动、避免被动,这也是对《孙子兵法》避实击虚理论的重要继承和发展。《孙膑兵法》提出“富国”而“强兵”的国防思想,对当时和后世,都有巨大而深远的意义和影响,较之《孙子兵法》中“因粮于敌”的思想,更是一个重大的继承、发展和进步。《孙膑兵法》中有专讲军政训练的《五教法》一篇,提出对部队实施严格的政治教育、队列训练、行军训练、阵法训练、战法训练,这是我国先秦时期最完整系统的军队教育训练理论,较之《孙子兵法》中“令之以文,齐之以武”的治军思想,无疑是更全面的继承、发展、丰富、提高。《孙膑兵法》与《孙子兵法》有着不可分割的内在联系,所以自古以来人们即把两“孙子”并称,说二者是“一家”之言的“孙氏之道”。在《汉书·艺文志》中则更为明确,把《孙子兵法》列为所有兵书之首,而《齐孙子》则位居第二,在兵法、兵法以及其他所有兵法之上。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

为什么齐国没有灭掉鲁国,反而是楚国将鲁国消灭了

,的诸侯国,国君为,侯爵,首封国君为周武王弟弟旦之子。在时期,鲁国这一诸侯国国力最强时,其疆域北至泰山,南达徐淮,东至黄海,西抵山东定陶一带,其统治核心区大都位于今山东省济宁市境内,亦包括泰安南部宁阳,菏泽东部单县、郓城,临沂平邑等市县。众所周知,鲁国和都位于今山东省一带。不过,进入到战国时期,鲁国却不是被齐国所灭,而是被南边的所消灭。那么,问题来了,鲁国离齐国那么近,为什么消灭鲁国的反而是楚国?换而言之,为什么齐国没有能消灭鲁国呢? 一 首先,根据《战国策》、《史记》等史料的记载,公元前261年,楚国大军进攻鲁国,夺取了徐州之地。公元前256年,楚国君主派遣大军消灭鲁国,迁鲁顷公于下邑,封鲁君于莒。公元前249年,鲁顷公死于柯(今山东东阿),鲁国绝祀。由此,对于鲁国来说,是被楚国所灭,而不是齐国。那么,问题来了,齐国一直对鲁国,为何没有成功消灭鲁国呢?对此,根据史料记载,早在春秋时期,齐国就多次兴兵讨伐鲁国,想要削弱甚至消灭鲁国。不过,对于齐国在春秋时期的进攻,基本上都被鲁国打退了。 二 鲁桓公、鲁庄公、鲁僖公时期是鲁国最为强盛的时期,一度与齐国争夺东方的霸主,鲁僖公更曾领导诸侯抗衡过与。直至战国初期,仍有数个诸侯国向鲁国进贡。由此,在春秋时期,鲁国还是比较强盛的,所以在等战役中,鲁国成功击退了齐国大军。而在春秋中后期,因为晋国和楚国的崛起,也即在中,齐国的实力受到了削弱。在此基础上,鲁国因为跟随中原霸主晋国,齐国因为无法和晋国正面抗衡,所以也无法去消灭鲁国。在春秋后期和战国初期,虽然鲁国的实力进一步削弱,但是,齐国因为代齐,也暂时没有对外用兵。 三 到了战国中期,特别是齐威王、齐宣王、齐闵王这三位君主在位时,齐国击败魏国,成为中最强大的诸侯国。不过,对于此时的齐国,却将注意力放在宋国身上了。相对于鲁国,宋国的地理位置上更加优越。就宋国来说,土地肥沃,人口众多,还拥有定陶等比较繁荣的城市。由此,在战国中期,齐闵王派遣大军消灭了宋国。但是,在齐国灭宋后,立即遭到了、、魏国、赵国、秦国等五国大军的进攻,差一点就被灭亡了齐国。在济西之战后,齐国可谓一蹶不振,自然也就没有什么实力来消灭鲁国了。 四 最后,与此相对应的是,相对于齐国,楚国对于疆域的渴望更加强烈。在西周初期,楚国不过是一个方圆50里的小国。正是因为不断吞并周边的小国,楚国成为战国七雄中疆域面积最大的一个诸侯国。在战国后期,楚国因为秦国的不断进攻,所以将都城迁移先后迁移到今河南省、安徽省一带。在此基础上,楚国的重心自然东移了,而旁边的鲁国,可谓首当其冲。于是在公元前256年,楚考烈王派遣大军消灭鲁国。在消灭鲁国后,对于已经衰落的齐国,楚国还进一步蚕食齐国的疆域,将自己的疆域扩张到今山东省一带。 随机文章成吉思汗本来想放过札木合吗?佛罗里达州马尔伯里天坑,采矿废料造成的天坑(深56米)西班牙斗牛比赛视频曝光,28岁小伙被牛刺穿胸部死亡世界边缘的六大神秘古迹,24年打造地底的雄伟教堂运20大型运输机数量猜测,未来100架造价20亿元迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!